Als der Stifterverband im Oktober 1990 Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker aus Ost und West zum Villa-Hügel-Gespräch über die deutsch-deutsche Wissenschaftslandschaft in die Krupp-Villa nach Essen einlud, war der Beitritt der fünf neuen Länder zur Bundesrepublik Deutschland wenige Wochen alt. Auf der Agenda standen eine erste Bestandsaufnahme und Perspektiven für einen gemeinsamen Prozess. Forschungsstarke Wissenschaftler und Einrichtungen der früheren DDR sollten schnell in die Wissenschaftsgemeinde integriert werden – bevor Nachwuchs und beste Köpfe ins Ausland abwanderten.

Aufbruch zwischen Ost und West

Bei Cornelius Weiss, Chemiker und damals Rektor der Universität Leipzig, fiel der Rückblick weniger euphorisch aus. Die Wissenschaftslandschaft Ost habe den Organisationen der alten Bundesrepublik wie DFG, Max-Planck-Gesellschaft, DAAD, Humboldt-Stiftung und Stifterverband viel zu verdanken, aber eine „Wissenschaftswüste Ostdeutschland“ habe es nie gegeben. Weiss betonte: „Auch in der DDR wurde international respektierte Forschungsarbeit geleistet.“ Das gelte vor allem für die Grundlagenforschung.

„Die Impulse des Stifterverbandes haben großen Anteil daran, dass die wiedervereinte Bundesrepublik zu den technologisch führenden Ländern gehört.“

Wichtige Impulse für die Erneuerung der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft lieferten seit 1991 die Stiftungsprofessuren Ost – vor allem für Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler. Mit ihnen zogen neue Forschungsthemen in die Hochschule ein. Zudem unterstützten sie – wie schon in Westdeutschland – die Profilbildung. Bis 1999 waren es mehr als 40 Professuren, die der Stifterverband mit Unternehmen, Stiftungen und privaten Förderern auf den Weg brachte. „Ihr Beitrag zu einer vereinten deutschen Wissenschaftslandschaft ist nicht zu unterschätzen“, sagt Arend Oetker. Der Unternehmenslenker privatisierte nach der Wende im Auftrag der Treuhand Textilbetriebe in der ehemaligen DDR und wurde 1998 Präsident des Stifterverbandes. Sein Urteil im Rückblick: „Die Impulse des Stifterverbandes haben großen Anteil daran, dass die wiedervereinte Bundesrepublik zu den technologisch führenden Ländern gehört.“

Innovativ waren dabei nicht nur die geförderten Projekte – innovativ war auch das neue Förderformat. Der Stifterverband schrieb seit den 1990er-Jahren systematisch Wettbewerbe aus. Hochschulen, Fakultäten und Fachbereiche konnten sich formlos mit ihren Projektideen um Fördermittel bewerben. Eine Jury aus Experten entschied – ein sehr erfolgreiches Förderformat, das bald auch andere, darunter staatliche Akteure, übernahmen.

Der Wunsch nach enger Einbindung des vereinigten Deutschlands ins Haus Europa führte 1992 zum Vertrag von Maastricht, der den Grundstein für die heutige Europäische Union legte. Studienleistungen sollten vergleichbar werden. Im Wettbewerb der Hochschulen ging es künftig um die besten Köpfe Europas. Der Reformdruck wuchs damit auch von außen. Der Stifterverband organisierte frühzeitig Bachelor-Master-Konferenzen, deren Überlegungen in den späteren Bologna-Prozess einflossen.

BILDERGALERIE: PERSÖNLICHKEITEN DER 1990ER-JAHRE

Nelson Mandela, Politiker und erster schwarzer Präsident Südafrikas, hielt 1996 während eines Staatsbesuchs in Bonn eine Rede im Wissenschaftszentrum Bonn.

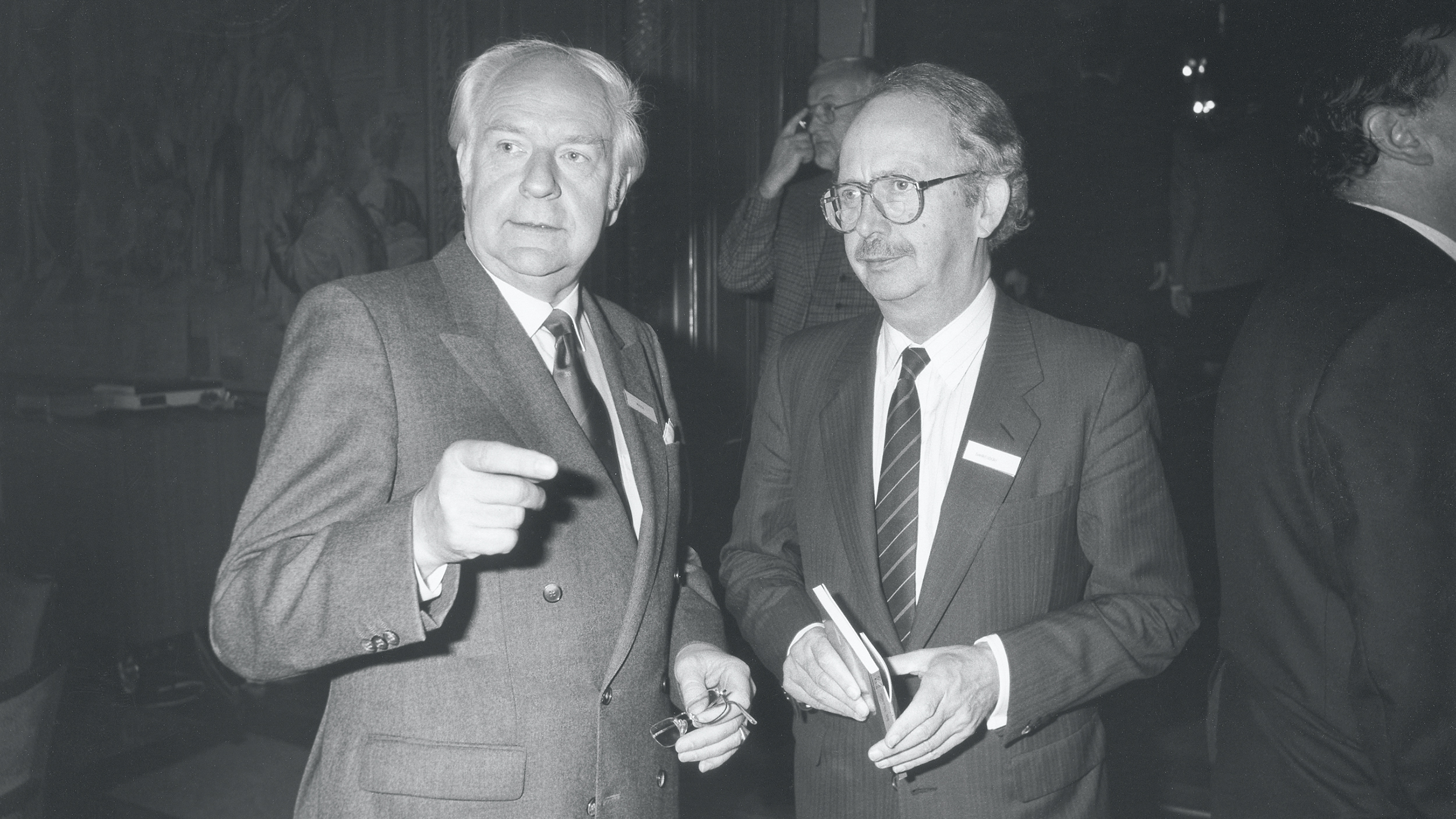

Erstes Villa-Hügel-Gespräch nach der Wende: Martin L. Mruck, Leiter des Wissenschaftszentrums Bonn (links), mit Ralf Dahrendorf, Rektor des St Antony’s College der University of Oxford.

Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn hielt 1999 ein Grußwort auf der Jahresversammlung des Stifterverbandes.

Ende der 1990er-Jahre war Fernsehmoderator und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar Jurymitglied im Aktionsprogramm PUSH und im Wettbewerb Stadt der Wissenschaft.

Jahresversammlung 1995 in Essen: Reimar Lüst (Alexander von Humboldt-Stiftung), Berthold Beitz (Vorsitzender des Kuratoriums der gemeinnützigen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung), der Vorstandsvorsitzende des Stifterverbandes, Karlheinz Kaske, und Else Beitz (von links).

Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Die 1990er dürften rückblickend als ein Jahrzehnt der Um- und Aufbrüche gewertet werden. An ihrem Ende wurden viele Weichen für die Zukunft gestellt, die noch heute nachwirken. Eine Transformation zur Wissensgesellschaft funktioniert nicht, ohne die Menschen mitzunehmen – so lautete bereits Ende der 1990er-Jahre das Credo. Im Mai 1999 unterzeichneten auf Initiative des Stifterverbandes führende Wissenschaftsorganisationen ein Memorandum, in dem sie sich verpflichteten, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu verstärken.

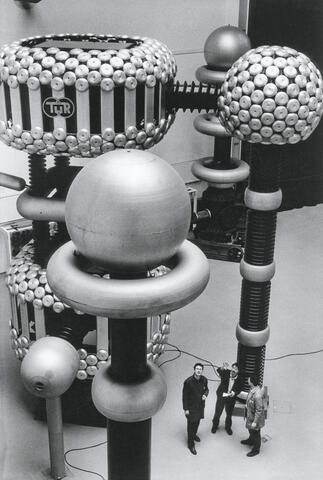

Ein weiteres Leuchtturmprojekt dieses Jahrzehnts war der Deutsche Zukunftspreis – Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Der Stifterverband kümmerte sich von Beginn an um die Einwerbung der Preisgelder und organisierte die Geschäftsstelle. Der erste Deutsche Zukunftspreis wurde 1997 an Christhard Deter, den Erfinder des Laserfernsehens, verliehen. Die heute mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt auch heute noch herausragende ingenieur- und naturwissenschaftliche Leistungen und wird – ganz im Sinne des Dialogs mit der Öffentlichkeit – im Rahmen einer Show im Fernsehen übertragen.

100 Jahre Stifterverband

2020 feiert der Stifterverband Jubiläum. Begeben Sie sich hier auf MERTON in den kommenden Wochen gemeinsam mit uns auf Expedition durch 100 Jahre Stifterverband - von der Vermessung des Atlantiks über die wiederaufgebauten Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg, über die Studentenproteste und die wiedervereinte Wissenschaftslandschaft bis hin zum digitalen Bildungsneuland.

Lesen Sie hier mehr über die Geschichte des Stifterverbandes und blicken Sie mit uns zurück auf die vorangegangenen Jahrzehnte.

Weitere Informationen zum Jubiläum und den geplanten Veranstaltungen finden Sie auch unter www.stifterverband2020.de