Herr Gigerenzer, wie groß war das Risiko, dass unser Treffen in letzter Minute scheitert?

Gestern Abend war das Risiko ziemlich hoch: Da war ich noch in Brüssel bei einer Sitzung und vor dem Rückflug nach Berlin habe ich festgestellt, dass mein Ticket auf das falsche Datum ausgestellt war. Zum Glück hat es dann doch noch geklappt.

Impact of Science

„Wir müssen lernen, mit Risiko und Ungewissheit umzugehen“

Sie sind ins kalte Wasser gesprungen. War es der Kopf oder der Bauch, auf den Sie gehört haben?

Das ist ja eine Frage, mit der ich mich in meiner Forschung beschäftige – und deshalb weiß ich: Die meisten Entscheidungen sind eine Mischung aus beidem. So war es bei mir damals auch. Erst mal erkundigt man sich ausgiebig, holt Informationen ein, spricht mit Freunden. Und am Ende spürt man, was man machen soll.

Jetzt haben Sie aber immer noch nicht verraten, warum Sie sich ausgerechnet das Thema Risiko ausgesucht haben.

Meine erste Beschäftigung damit geht auf die Jahre 1982 und 1983 zurück, da war ich am wunderbaren Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld tätig. Dort treffen sich Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, um ein Jahr lang ein gemeinsames Thema zu bearbeiten. Wir waren etwa 20 Teilnehmer und bald 20 Freunde, und aus dieser Zeit stammt meine Liebe zur Interdisziplinarität – und für das Thema Risiko. Damals forschten wir zur probabilistischen Revolution.

Zur was, bitte?

Zur probabilistischen Revolution. Da geht es um das Eindringen von Ungewissheit in die Wissenschaft und das Zähmen der Ungewissheit.

„Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Gelebte Interdisziplinarität ist der Motor für Innovation. “

Nun tauchen bei Ihnen die unterschiedlichsten Begriffe auf: um Ungewissheit geht es, um Risiko, um Chancen, um die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Entscheidung – sind das alles Synonyme?

Nein. Eine wesentliche Unterscheidung gibt es zwischen berechenbaren Risiken und Ungewissheit. Ein Beispiel für Ersteres ist der Roulettetisch: Da können Sie sich ganz einfach ausrechnen, wie viel Sie auf lange Sicht verlieren. Aber in vielen Situationen kann man die Risiken nicht mit Gewissheit berechnen – wie gestern die Situation in Brüssel, wo vermutlich durch einen Computerfehler mein Flug umgebucht wurde. Das nennt man Ungewissheit. Dort braucht man mehr als Berechnungen. Das ist der Bereich, in dem die Psychologie wichtig wird. Das menschliche Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, um mit Risiken wie Glücksspiel umzugehen – wir sind nicht so gut im Rechnen wie ein Computer. Es ist besser darin, mit Ungewissheiten umzugehen; einzuschätzen, wie andere Leute denken und reagieren. Solche Dinge kann man nie völlig ausrechnen, da braucht es Intuition und Emotion.

Damit sind wir wieder bei der Frage, ob man Entscheidungen besser mit dem Kopf oder mit dem Bauch trifft.

Mein Weg in das Thema verlief übrigens genau entlang dieser Frage. Ich habe angefangen, mich mit dem Bereich des Risikos zu beschäftigen, in dem sich alles statistisch berechnen lässt. Schnell habe ich dabei aber auch erkannt, wo die Grenzen der Wahrscheinlichkeitstheorie verlaufen. Und so kam ich zu den Situationen, in denen man die Wahrscheinlichkeit nicht berechnen kann – und von denen gibt es viel mehr, als man gemeinhin denkt. Wo und wie soll man investieren? Wen soll man heiraten? Wie soll man mit einer Pandemie umgehen? Uns wird suggeriert, dass Algorithmen das alles für uns entscheiden könnten, aber so leicht ist das eben nicht. Schauen Sie sich nur die Erfolgsrate von Onlinedating-Agenturen an: Da müssen Sie zehn Jahre lang eine Mitgliedschaft bezahlen, bis Sie eine 50-zu-50-Chance haben, die wahre Liebe zu finden. Algorithmen funktionieren am besten unter bekannten Risiken, nicht unter Ungewissheit. Ich selbst habe meine Frau übrigens während meines Forschungsjahrs in Bielefeld kennengelernt, sie ist Wissenschaftshistorikerin.

Zum Thema Risiko beraten Sie auch Spitzenmanager, unter anderem in vielen DAX-Unternehmen. Was können die von Ihnen lernen?

Es geht um die Angst vor Bauchentscheidungen und um defensives Entscheiden. Wir entwickeln uns gerade von einer Leistungs- zu einer Absicherungsgesellschaft. Nach meinen Untersuchungen ist jede zweite Entscheidung in großen Unternehmen am Ende eine Bauchentscheidung. Das ist keine Willkür, sondern man sucht zunächst nach Fakten; wenn die Faktenlage sich aber als unsicher herausstellt, dann muss man sich auf Erfahrung und Intuition verlassen. Doch die Führungskräfte würden das in der Öffentlichkeit nicht zugeben. Man hat Angst. Bei einer Bauchentscheidung muss man selbst die Verantwortung übernehmen. Stattdessen stellt man ein Beratungsunternehmen ein, das dann die schon getroffene Entscheidung im Nachhinein begründet. Ärzte, insbesondere in den USA, sehen sich in einem ähnlichen Dilemma: Gute Ärzte kennen die statistischen Daten und vertrauen auch ihrer jahrelangen Intuition und Erfahrung – aber Letzteres wird immer seltener zugegeben, weil die Mediziner sich rechtlich absichern müssen.

„In einer Zeit, in der die klare Unterscheidung zwischen kritischem Denken und bloßen Meinungen ins Wanken gerät, sollte sich die Wissenschaft zu Wort melden und ihre Prinzipien verteidigen. Man braucht dazu Klarheit und Einfachheit in der Sprache.“

Was ist denn schlecht daran, sich auf Fakten zu stützen?

Es geht hier um Situationen, in denen die Faktenlage alleine keine eindeutige Entscheidung zulässt. Hier brauchen Sie beides: die Fähigkeit, Fakten zu bewerten, dazu gehört statistisches Denken, und den Mut, im richtigen Moment auf den Bauch zu hören. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, in der immer weniger Führungskräfte noch dazu bereit sind. Viele entscheiden stattdessen defensiv, um sich abzusichern. Das bedeutet, eine Führungskraft hält Option A für das Beste für das Unternehmen, aber wenn etwas schiefgeht, dann steht sie in der Verantwortung. Also verfolgt sie stattdessen eine zweitklassige Option B, um sich selbst zu schützen. Defensive Entscheidungen kosten unsere Gesellschaft richtig viel Zeit, Intelligenz und Geld. Und das ist übrigens auch eines der Probleme bei der künstlichen Intelligenz: Sie hat keine Intuition – wenn wir nicht aufpassen, werden Algorithmen so eingestellt, dass sie defensive Entscheidungen treffen, die nicht uns, sondern den Hersteller schützen.

Wozu raten Sie also?

Ich bin der Überzeugung, dass der Umgang mit Risiko und Ungewissheit eine zentrale Aufgabe für das Bildungssystem ist. Es geht in den Schulen los: Wir lehren unsere Schüler immer noch vor allem die Mathematik der Sicherheit, also Algebra und Geometrie. Die Mathematik der Ungewissheit – also das statistische Denken – wird vernachlässigt. Wir leben in einer Gesellschaft, die nach Sicherheiten sucht, wo es keine gibt. Nullrisiko ist eine Illusion. Es geht darum, Risiken zu akzeptieren und informiert und entspannt mit ihnen umzugehen.

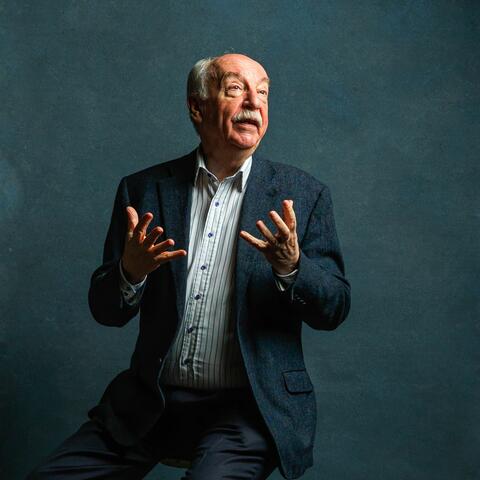

Über diese Serie

20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtlich im Sommer 2021 in einer kleinen Retrospektive.

Alle Folgen dieser Serie