Wie sehr manchmal Zufälle helfen, das richtige Forschungsgebiet zu finden, hört Kerrin noch öfter auf ihrer Reise durch die Welt der MINT-Forschung. Zum Beispiel in Kiel am Geomar, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Dort strahlt gerade die Sonne über die Förde, vom Büro aus sieht Kerrin, wie direkt vor der Tür das 55 Meter lange Forschungsschiff Alkor auf den Wellen schaukelt. Hier im Büroraum ist Kerrin mit Siren Rühs verabredet, einer Doktorandin. „Wieso begeisterst du dich so für Mathe?“, will Rühs wissen. Sie hört ruhig zu, als Kerrin erzählt, wie sie sich als Schülerin immer weiter reingebissen hat in die Fragen der Geometrie, Algebra, Kombinatorik und Zahlentheorie. „Du bist also eher die Theoretikerin?“, fragt Rühs, und Kerrin antwortet lachend mit ihrem Hamburger Akzent: „Jo, schon en bissken!“

„Ich musste im Studium erst mal ordentlich kämpfen mit der Mathematik“, sagt Siren Rühs. Und schiebt gleich ihr persönliches Erfolgsrezept hinterher: Je schwieriger das Studium, so ihre Erfahrung, desto wichtiger sei die praktische Anwendung. So kam sie ans Geomar: Als Hilfswissenschaftlerin packte sie schon während des Studiums bei konkreten Aufgaben mit an. Ihr Spezialgebiet ist die Modellierung des Ozeans: „Das ist ein Gebiet, in dem wir sehr viel mit Mathematik arbeiten: Es geht um Datenstrukturen, die Verbindung von Algorithmen, um mathematische Umsetzungen physikalischer Gesetze.“

Sie winkt Kerrin an ihren Schreibtisch heran, auf dem zwei Bildschirme stehen. Dreidimensional ist darauf der Ozean zu sehen, wie eine leere Wanne mit all den Bergen und Strukturen am Meeresgrund. Auf einen Klick ergießen sich in der Animation jetzt ganze Wasserfluten, sie fließen und vermischen sich. Zu sehen sind Strömungsanalysen, berechnet mithilfe von Hochleistungscomputern in einem Rechenzentrum: Wenn eiskaltes Schmelzwasser von Grönland in den Ozean fließt – wie wirkt sich das auf die Zirkulation des Wassers aus? Das wiederum hat weitreichende Folgen für das Klima. Oder ein ganz anderes Beispiel: „Als die ersten Wrackteile des Malaysia-Airlines-Flugzeug gefunden wurden, das vor einigen Jahren abgestürzt und spurlos verschwunden ist, konnten wir anhand der Strömungen simulieren, in welchen Regionen die Absturzstelle gelegen haben könnte“, sagt Siren Rühs.

Sie klickt von ihrem Bildschirm die komplizierten Berechnungen weg, erst jetzt sieht Kerrin das Hintergrundbild: Es zeigt das Forschungsschiff Meteor auf hoher See, das Meer sieht tropisch aus. „Wo hast du das Bild gemacht?“, fragt Kerrin. „Das war auf der ersten Expedition, bei der ich dabei war: vier Wochen von Brasilien nach Namibia“, antwortet Rühs. Ihr Blick ist versonnen. Sie deutet auf das Foto und erinnert sich an die Versuche, die sie direkt auf dem Ozean machte: „Das sind die Momente, für die sich die ganze Mühe lohnt.“

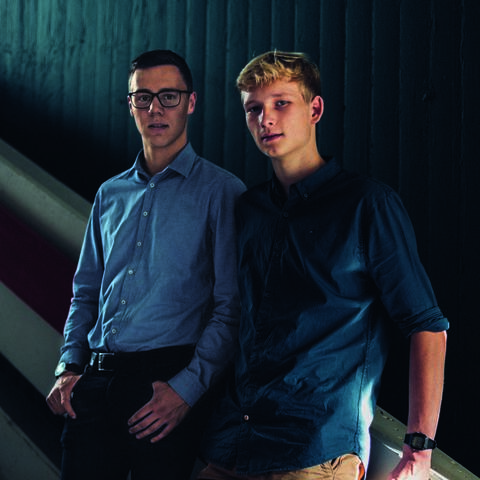

Die Mühe – sie liegt noch vor Kerrin Bielser, vor Jonathan Kipp und Bastian Schlautmann. 2018 machen sie Abitur, und dann wollen sie sich entscheiden, wie genau sie in die Welt von Mathematikern, Technikern und Naturforschern eintauchen werden.

Dieser Beitrag erschien zuerst in: CARTA 2020 - MINT-Bildung