Verwaltungswissenschaft? Für viele Abiturienten, die sich nach einem passenden Studienfach umschauen, klingt das erst einmal nicht besonders sexy. Es klingt nach staubigen Amtsstuben und Bürokratie „extra dry“, nach Menschen, die Akten hin und hertragen und die Digitalisierung ihrer Dienstleistungen nicht auf die Reihe kriegen.

Thurid Hustedt, Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin und seit Oktober 2018 Stiftungsprofessorin für Public Administration and Management an der privaten Hertie School in Berlin, lacht herzlich, wenn man sie mit solchen Klischees konfrontiert. Sie weiß es naturgemäß besser: „Ohne die Vor-, Mit- und Zuarbeit von Verwaltungsmitarbeitern wären etwa politische Entscheidungsprozesse in den Ministerien auf Länder- und auf Bundesebene kaum möglich. Wenn man verstehen will, wie Politik funktioniert und Entscheidungen zustande kommen, muss man verstehen, wie Verwaltung funktioniert.“

Impact of Science

„Wenn man verstehen will, wie Politik funktioniert, muss man verstehen, wie Verwaltung funktioniert.“

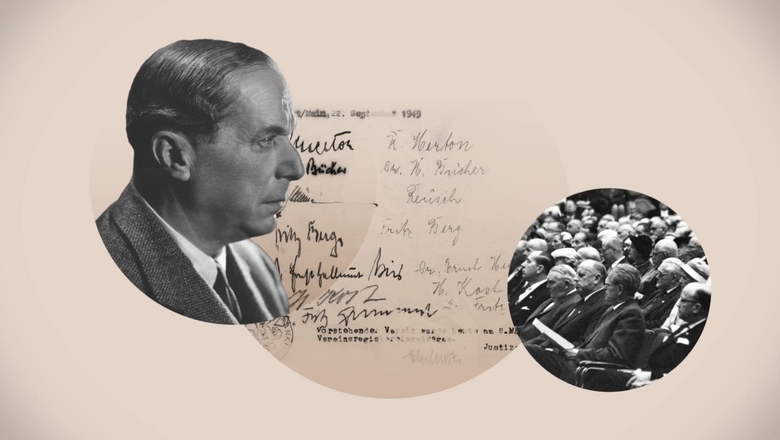

Mehr als „Aktenschubser“: Verwaltungsmitarbeiter spielen im Hintergrund eine wichtige Rolle, wenn es um politische Entscheidungen geht. Thurid Hustedt erforscht im Rahmen ihrer Stiftungsprofessur an der Hertie School in Berlin das komplexe Zusammenspiel von Verwaltung und Politik.

An der Schnittstelle von Verwaltung und Politik

Die Corona-Pandemie sei ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel: Hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen nicht so gut mit Politikerinnen und Politikern zusammengearbeitet, wären die Anti-Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung sicherlich nicht so schnell und effektiv umgesetzt worden. „Die Rolle der Verwaltung im Regierungssystem ist genuin politisch“, betont Hustedt. „Gesetzesvorschläge werden von Verwaltungsexperten geschrieben und geprüft. Diese Vorlagen geben Auskunft darüber, was das Ziel einer Gesetzesvorlage ist, auf welchen Wegen man zu diesem Gesetz gelangt, was mögliche Alternativen wären und welche Politikinstrumente man dafür einsetzen könnte.“

Genau dieses Verhältnis zwischen Verwaltung und Politik steht im Mittelpunkt von Hustedts Forschung: Wie, genau, interagieren Spitzenbeamte und Politiker? Welche unterschiedlichen Rollenverständnisse gibt es im Ländervergleich, hier speziell mit Blick auf skandinavische Länder, mit denen die Professorin sich intensiver beschäftigt hat?

Hustedts Interesse an den Verwaltungsstrukturen in anderen Ländern, speziell in Skandinavien, wurde während eines Auslandssemesters in Kopenhagen geweckt. Die heute 43-Jährige studierte an der Universität Potsdam. Damals habe sie selbst am Anfang noch ein wenig mit ihrem Fach gefremdelt, räumt die gebürtige Niedersächsin ein. Denn eigentlich habe sie Politikwissenschaft, Jura oder Soziologie studieren wollen, sich dann aber doch für die Verwaltungswissenschaft entschieden.

„Das Interessante an dem Fach ist unter anderem, dass eben auch viele Aspekte aus den anderen drei Fächern und aus der Betriebswirtschaftslehre einfließen. Und speziell in Potsdam liegt der Schwerpunkt auf dem politikwissenschaftlichen Aspekt“, erläutert sie. Das anfängliche Fremdeln wich großer Begeisterung, als sie ihr Semester in Dänemark absolvierte. Hustedt fiel schnell auf: Das Verhältnis der Dänen zu ihrer Administration ist positiv, anders als in Deutschland, wo die Verwaltung eher als schwerfälliger Apparat angesehen wird, den man von Fall zu Fall verflucht und von dem man sich nach Möglichkeit abgrenzt.

Ist die Form wichtiger als der Inhalt?

Die Frage, warum die Dänen in Bezug auf ihre Verwaltung so anders ticken, weckte auch ihr Interesse als Wissenschaftlerin. Abgesehen davon, dass die Verwaltungen bei unserem nördlichen Nachbarn auch in Sachen Digitalisierung und somit hinsichtlich Dienstleistungsorientierung sehr viel weiter sind, machte Hustedt einen weiteren großen Unterschied aus: „Die deutsche Verwaltung ist durch eine legalistische Struktur geprägt. Das heißt, sie ist auf prozedurale Korrektheit ausgelegt und durch juristisches Denken geprägt. Zugespitzt: Der Inhalt einer Vorlage ist im Zweifelsfall weniger wichtig als das korrekte Verfahren.“

Tatsächlich haben sehr viele Ministerialbeamte im höheren Dienst einen juristischen Hintergrund. In dänischen Verwaltungen dagegen gebe es seit den 1970er-Jahren deutlich mehr Ökonominnen und Ökonomen, Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftlerinnen und Verwaltungswissenschaftler. „Das führt, meiner Beobachtung nach, zu einer stärkeren Flexibilisierung und Ausrichtung auf Policies – auf Inhalte – und weniger auf die Prozesse“, schlussfolgert die Verwaltungswissenschaftlerin.

„Die deutsche Verwaltung ist durch eine legalistische Struktur geprägt. Zugespitzt: Der Inhalt einer Vorlage ist im Zweifelsfall weniger wichtig als das korrekte Verfahren.“

Ein weiteres wichtiges Feld, mit dem Thurid Hustedt sich beschäftigt: Wie kommen politische Entscheidungen über die Ressortgrenzen hinweg zustande? Corona, Klimapolitik, Demografie, Digitalisierung, Migration, Terrorabwehr – das ist eine lange Liste von wichtigen Themen, die nicht in der Zuständigkeit eines einzelnen Ministeriums liegen, sondern von verschiedenen Ressorts gemeinsam bearbeitet werden. „Die Abstimmungsprozesse fallen jedoch schwer. Und ich gehe der Frage nach: Warum ist das so? Und unter welchen Bedingungen funktioniert es besser oder schlechter? Auch hier ist ein Blick in andere Länder hilfreich.“ Um anschließend ein passendes Tool zu haben, das die Kooperation erleichtert? „Tool würde ich es nicht nennen“, sagt Hustedt. „Aber meine Forschungsarbeit soll idealerweise Reflexionsprozesse anregen und Koordinationsprozesse verbessern helfen.“

Stichwort E-Governance

Dazu gehöre auch die Frage: Wie verteilt man spezielle Expertise in Ministerien und Abteilungen so, dass sie am richtigen Ort verfügbar ist? Ein gutes Beispiel dafür sei die Diskussion um ein Digitalministerium auf Bundesebene: „Was man häufig hört, ist: ‚Wir brauchen ein zentrales Ministerium, weil es kontraproduktiv, sogar schädlich ist, wenn dieses wichtige Thema zersplittert und auf verschiedene Ministerien verteilt wird.‘ So, wie es derzeit der Fall ist.“ Doch Thurid Hustedt ist skeptisch: Wäre es nicht wichtig, dass in jedem Ressort Experten dafür sitzen? Andernfalls bestehe das Risiko, dass alle anderen Ressorts die Verantwortung beim Digitalministerium sehen und sie auf dieses Ressort schieben – ihre eigene Expertise für das Thema aber nicht voranbringen.

Dass in Sachen Digitalisierung etwas passieren müsse, stehe außer Frage, sagt die Verwaltungswissenschaftlerin. In einem EU-weiten Ranking von 2019 liegt Deutschland in Sachen E-Government insgesamt nur im Mittelfeld. Da ist noch Luft nach oben, wenn man bedenkt, dass Deutschland als Anführer und Tempomacher in der EU gilt.

Servicezentrum Stiftungsprofessuren

Wissenschaftler fördern, damit sie frei und eigenverantwortlich arbeiten können – aus dieser Motivation heraus stiften viele Unternehmen, Stiftungen oder auch Privatpersonen in Deutschland einen Lehrstuhl. Bis heute hat der Stifterverband mit seinen Mitgliedern schon mehr als 400 Stiftungsprofessuren eingerichtet. Im Servicezentrum Stiftungsprofessuren berät der Stifterverband Förderer und Hochschulen, die sich für die Einrichtung einer Stiftungsprofessur interessieren. Für Mitglieder des Stifterverbandes sind diese Informationen grundsätzlich kostenfrei.

Mehr Infos