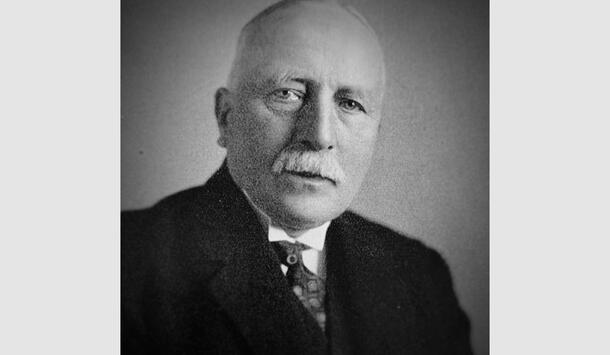

Die 1914 eröffnete Königliche Universität zu Frankfurt am Main (heute Goethe-Universität) war eine durch beträchtliche Stiftungen aus bildungsbürgerlichem Geist geschaffene Einrichtung. Sie war vergleichbar mit den großen privaten Universitäten in den USA, die damals im Deutschen Reich als ein nachzuahmendes Modell aufmerksam studiert wurden. Sie ist untrennbar mit Wilhelm Merton verbunden, dem Vater von Richard Merton, der 1949 den Stifterverband neu konstituierte und ihm bis 1955 vorstand. Wilhelm Merton wurde 1848 in Frankfurt als William Moses geboren. Sein Vater Ralph Lyon Moses stammte aus Merton bei London, kam 1837 nach Frankfurt und blieb dort wegen seiner Heirat mit Sara Amelie Cohen. 1855 erhielt Ralph Lyon Moses das Bürgerrecht, ohne auf die britische Staatsangehörigkeit verzichten zu müssen. Er trat in die von seinem Schwiegervater gegründete Metallgesellschaft ein, die er zu einem weltweit tätigen Unternehmen ausbaute. Über die Cohens kam William Merton in Kontakt mit der jüdischen Gemeinschaft Frankfurts, die sich rasch in den herkömmlichen reichsstädtischen und selbstbewussten Gemeinsinn einfügte, der Frankfurt auszeichnete.

Stifterverband

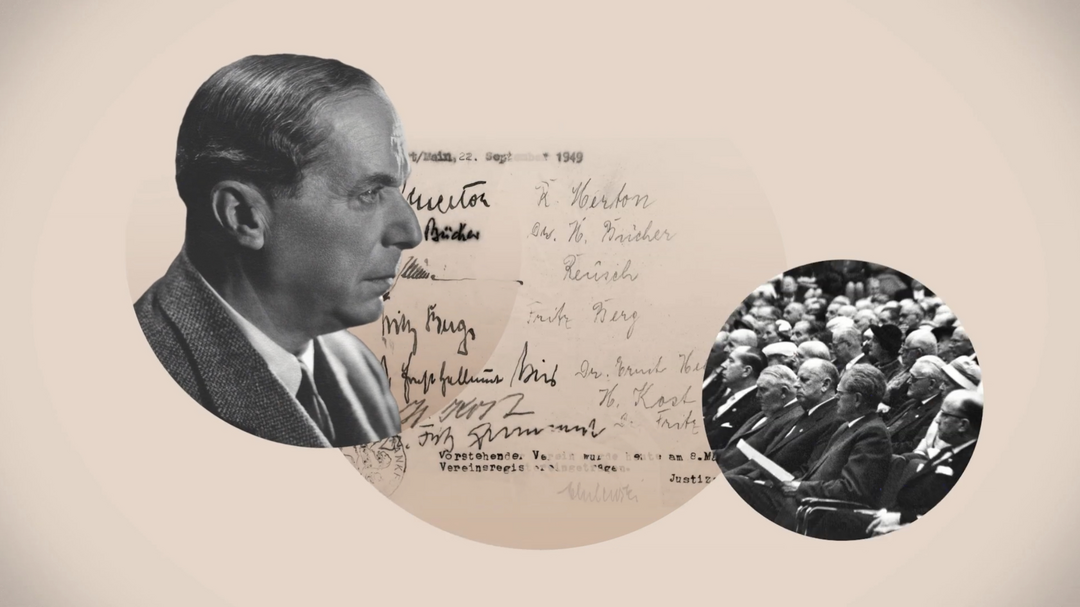

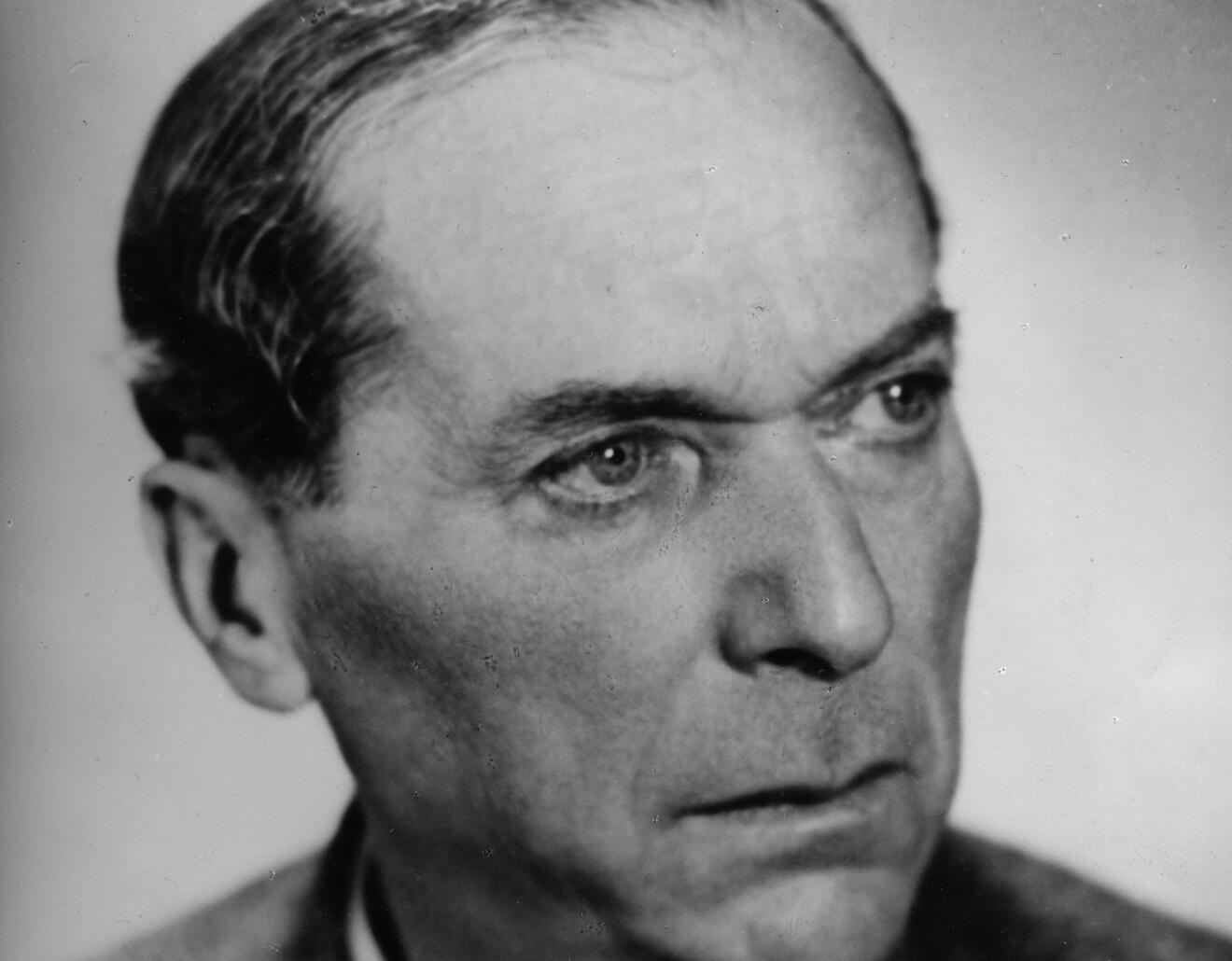

Richard Merton – Weltbürger und Humanist

Der Industrielle Richard Merton prägte den Stifterverband nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch wer war dieser Mann, der sich zeitebens für eine starke freie Wirtschaft einsetzte, die das Gemeinwohl nie aus den Augen verliert? Eine Spurensuche zum 100. Geburtstag des Stifterverbandes.

.png)) Wilhelm Merton (Foto: gemeinfrei via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Merton_(Portr%C3%A4t).png))](/sites/default/files/styles/1080_x/public/wilhelm_merton_portraet_gemeinfrei_via_wikimedia_commons_16_9.png?itok=QI5ETt5M)

Frankfurt als Hauptstadt der Kunst und der Wissenschaft

Es war der Ehrgeiz der erfolgreichen und daher sehr reichen Bankiers, Händler und Unternehmer, Frankfurt, das als Handelsplatz von europäischer Bedeutung galt, auch zu einer Hauptstadt des guten Geschmacks, der Kunst und Wissenschaft zu machen. Diese Hauptstadt vermochte aus bürgerlicher Kraft, Einrichtungen zu unterhalten, die vorzugsweise mit königlichen Residenzen und dem Staat verbunden waren. Bis heute erinnern die Namen des naturhistorischen Museums und der Kunstsammlungen an deren Stifter Senckenberg und Städel. Eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Vereinen – es genügt, auf das weiterhin tätige Freie Deutsche Hochstift für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung zu verweisen – sollte eindrucksvoll die gängige Mär widerlegen, „dass nur auf Schacher und Geld / sein Merk‘ der Bürger stellt“. Über diesen böswilligen Verdacht führte Veit Pogner in Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg beredte Klage, eine Oper, die festlich den bürgerlichen Eifer für die Kunst beschwor.

Richard Merton, der Weltbürger

Richard Merton – 1881 bis 1960 – war ein Erbe dieser besonderen Bürgerlichkeit in Frankfurt und Erbe eines ganz neuen sozial- und bildungspolitischen Humanismus, der die gesamte Gesellschaft oder Nation durchdringen sollte. Er war noch als Jude geboren. 1899 konvertierten allerdings die Mertons – die seit 1856 diesen Namen als Frankfurter führten – geschlossen zum Protestantismus oder besser zum Kulturprotestantismus, einer Humanitätsreligion, in der Johann Sebastian Bach, Goethe, Hegel und Richard Wagner die christlichen Apostel und Evangelisten ziemlich in den Hintergrund drängten. Seitdem nannte sich William Merton auch Wilhelm, um nicht mehr als Brite aufzufallen, der er, obschon amtlich Preuße, weiterhin blieb, weil er vergaß, diese Staatsangehörigkeit offiziell aufzugeben, was später Richard zugutekommen sollte.

Richard Merton wuchs mühelos in den Nationalliberalismus der Frankfurter Bürger hinein, von dem er sich später nie mehr löste. Schließlich war er stark im 19. Jahrhundert verwurzelt, das mit seinen Ideen humanitärer Großherzigkeit im Ersten Weltkrieg – sehr zu Mertons Kummer – einer neuen Welt weichen musste, in der er nie richtig heimisch werden konnte. Es fiel ihm schwer, wie er im Alter bekannte, die Mentalität der jüngeren Generationen ab 1919 zu verstehen, die ihm und seinesgleichen oft mit Skepsis, sogar mit Misstrauen begegneten.

„Die Deutschen“ hielt er für ein so dummes Klischee wie „die Juden“, „die Angelsachsen“ oder „den Westen“. Gegen solche wenig hilfreichen Pauschalurteile wehrte er sich zeit seines Lebens, mit Goethe gerade vermutend, dass Deutsche als unverbesserliche Individualisten, von denen jeder für sich eine freie Reichsstadt im Kleinen sein wolle, besonders schwer als Kollektiv oder Nation zu begreifen seien. Gerade deswegen strebte er danach, ein Bürger des Reiches zu sein und sich in seinen weit verzweigten Tätigkeiten an den Bedürfnissen der Nation zu orientieren. Im Herbst 1914 meldete er sich sofort für den Kriegsdienst. Er fand alsbald sehr brauchbare Offiziere, wie den späteren General und Reichskanzler Kurt von Schleicher, die ihm erklärten, dass er für das Deutsche Reich viel zu unentbehrlich sei, als sich für dessen Ehre totschießen zu lassen.

Im besetzten Belgien bemühte sich Richard Merton umsichtig darum, dass Deutsche als Sieger die Besiegten nicht unnötig demütigten und sich möglichst nicht mit drittrangigen flämischen Hitzköpfen gemein machten, deren Begeisterung für alles Deutsche ihm dumm und abstoßend vorkam. Gerade in der Not verrät ein anständiger Bürger nicht das Vaterland. Unter Belgiern erwarb er sich ein hohes Ansehen und verhalf manchem dazu, nicht „die Deutschen“ insgesamt als böswillige Unterdrücker zu begreifen.

„Gerade jetzt müssen Wirtschaft und Wissenschaft sich gegenseitig ergänzen, und es muss Aufgabe der Wirtschaft sein, die notwendige finanzielle Grundlage für die wissenschaftliche Arbeit zu schaffen.“

1916 wurde er ins Reichsernährungsamt abkommandiert, wo er als enger Mitarbeiter General Groeners tatsächlich Aufgaben von nationaler Bedeutung zu bewältigen hatte, was ihm allgemeinen und überparteilichen Respekt verschaffte. Denn die reichsstädtischen Ideen von Gemeinnützigkeit sollten ja den immer mächtiger werdenden Geist der Parteilichkeit und der beschränkten Interessen gerade in wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten überwinden. Richard Merton kannte – wie es sich Wilhelm II. im August 1914 erhoffte – nur noch Deutsche. Er kam mit Sozialdemokraten und Gewerkschaftsfunktionären zuweilen besser zurecht als mit Deutschnationalen wie Alfred Hugenberg, die überhaupt keinen sittlichen Begriff von der Nation hatten, was ihn erschütterte. Der Frankfurter Bürger Merton wehrte sich auch öffentlich vehement gegen Bürger, die ihr bürgerliches Gewinnstreben als Dienst für die Nation ausgaben.

Berühmt wurde Richard Merton durch seine Denkschrift im Sommer 1917 zu den „Kriegsgewinnlern“ unter den Unternehmern, vor allem in der Schwerindustrie an Rhein und Ruhr, die den Krieg als große Chance auffassten, ungemeine Geschäfte zu machen und die Nation als Vorwand zu gebrauchen, um sich schamlos zu bereichern. An der Ruhr galt er seitdem als Sozialist, dabei empörten ihn im Winter 1918/19 und danach die Schieber und Revolutionsgewinnler nicht minder. Der Kapitalist Merton erinnerte beharrlich daran, dass das Kapital ohne sittliches Fundament seine Vertrauenswürdigkeit und seinen moralischen Kredit einbüßt. Ein Kapitalist solle nach Ansicht Mertons nach Gewinnen streben, sonst würde er ja seine Pflichten vernachlässigen, aber er sei auch dazu angehalten, wolle er nicht als Spekulant jedes Ansehen verlieren, seinen Nutzen in einen Vorteil für die Allgemeinheit zu verwandeln. Die ökonomische Währung sah er immer im Zusammenhang mit einer ethischen. Der sittliche Goldstandard beruhte für ihn auf einer festen Moral, stabil wie das Edelmetall.

Nach dem Krieg ließ sich Richard Merton in den Frankfurter Stadtrat wählen, um für Ordnung in den Finanzen zu sorgen und für solides Wirtschaften, weil Gemeinnützigkeit nur auf berechenbaren und zuverlässigen Grundlagen möglich sei. Das stieß bei pragmatischen Sozialdemokraten eher auf Verständnis als bei liberalen Schwärmern von einem neuen Frankfurt mit neuen Menschen in einer neuen Gesellschaft. Solch ein neues Frankfurt ließ sich nicht mehr mit den Vorstellungen von Allgemeinwohl vereinbaren, an denen Merton in der Nachfolge seines Vaters festhielt. Gegen soziale und wirtschaftliche Utopien wehrte sich der liberale Praktiker und Frankfurter Merton vehement. Er wollte kein unbestimmter Mensch sein, sondern ein Frankfurter bleiben, ohne deswegen den lokalpatriotischen Glaubenssatz zu übertreiben: „Der beste Mensch is e Ärjeniß/ wann er net aach von Frankfort is“, wie der Frankfurter Dichter Friedrich Stoltze schrieb. Als Nationalliberaler, überall beachtet, war die Nation dennoch die für ihn entscheidende Ordnungsmacht.

Flucht nach England

Der Nationalismus, der sich erst in den Krisen ab 1929 zu einer Volksbewegung entwickelte, fand in den ersten Jahren vor allem unter Studenten Anhänger. Richard Merton, der als Kriegsoffizier und als geachteter Ratgeber für verschiedenste Gruppen und Kreise geachtet war, blieb zunächst weitgehend unbehelligt. Das änderte sich im Frühjahr 1938. Dann setzten die Repressalien ein bis hin zur Haft für einige Wochen im Konzentrationslager Buchenwald. Im Frühjahr 1939 konnte er nach England ausreisen, wo er zu seinem Erstaunen von englischen Behörden erfuhr, immer noch englischer Staatsbürger zu sein. Dieser Umstand erleichterte ihm das Leben in England, mit dem er ohnehin über die auch private Verbundenheit mit Geschäftsfreunden recht vertraut war. Sein britischer Pass gewährte ihm die Möglichkeit, in Gesprächen und mit Artikeln Einfluss zu nehmen auf die Diskussionen über die Zukunft Deutschlands.

Opposition hat lange Tradition im Parlamentarismus, und so nahm Merton das Recht auf Opposition auch für sich in Anspruch. Er warnte eindringlich davor, die früheren Fehler zu wiederholen und abermals besiegte Deutsche hoffnungslos zu machen. Er sprach sich vielmehr dafür aus, den Deutschen dabei zu helfen, alsbald ihren Platz in Europa zum Vorteil aller wieder einnehmen zu können. Die beiden großen Kriege und die Zeit dazwischen begriff er als einen großen Zusammenhang, als einen neuen Dreißigjährigen Krieg. Der Dreißigjährige Krieg wurde 1648 mit einem Frieden beendet, in dem allerdings nicht von Kriegsschuld und Schrecklichkeiten während der Kriege die Rede war, um nicht die Zukunft und wünschenswerte Eintracht von vorneherein zu belasten. Daran sollten sich die Sieger 1945 ein Beispiel nehmen.

„Es gibt keinen besseren Weg, dem sozialen Aufbau unseres Zeitalters gerecht zu werden, als durch die Förderung von Forschung und Lehre – nicht auch zuletzt durch die Förderung der Geisteswissenschaften.“

Richard Merton, Kämpfer für einen freien Staat und eine freie Wirtschaft

Im Februar 1947 kehrte Richard Merton nach Frankfurt zurück, übrigens nicht im Auftrag britischer Behörden, vielmehr als Deutscher, bereit, mit Deutschen zusammen den Wiederaufbau einzuleiten. Seine Hilfe und sein Rat kamen Wirtschaftlern und Politikern sehr gelegen. Denn Richard Merton nahm sich das Recht, auch in Deutschland als Vertreter der Opposition aufzutreten. Er bemühte sich darum, Engländer dazu zu veranlassen, ihre Politik der Entnazifizierung zu überdenken, die er für ein Ärgernis hielt, ebenso wie deren Versuche, in die Wirtschaft ihrer Besatzungszone willkürlich einzugreifen und mit Experimenten, die er als sozialistisch verurteilte, eine gedeihliche Entwicklung aufzuhalten. Ludwig Erhard und Konrad Adenauer konnte es nur recht sein, wenn er unverblümt redete, während sie vorsichtig-diplomatisch argumentieren mussten.

Wie Konrad Adenauer misstraute Richard Merton den Besatzungsbehörden in der britischen Zone, die nicht auf die Wünsche der Deutschen hörten und die Notwendigkeiten der Situation oft falsch einschätzten und ihre Demokratisierung mit ideologischen Konzepten verknüpften, die ihn schon an den Sozialutopien im Frankfurt der Zwanzigerjahre gestört hatten. Vehement trat er einer Tendenz entgegen, deutsche Industrielle oder „die Wirtschaft“ für den Nationalsozialismus verantwortlich zu machen. Als Nationalliberaler hielt er an der alten Überlieferung fest, dem Staat Grenzen zu setzen, der nur dann ein Staat der Freien und ein Staat der Freiheit werden könne, wenn er die wirtschaftliche Freiheit nicht einschränkte. Deshalb zögert er zunächst auch bei der Gründung des Stifterverbandes. Er fürchtete, dass Partei- und Bildungspolitiker in der britischen Besatzungszone den Stifterverband einer allgemeinen Wissenschaftsförderung einfügen wollten, bei der dem Staat die ausschlaggebende Rolle vorbehalten werden würde. Entsprechend seiner liberalen Vorstellungen fürchtete er einen Interventionsstaat, der sich möglichst in alles einmischt und immer mehr Aufgaben an sich reißt, deren Fülle er gar nicht gewachsen sei.

Mochte er im Ersten Weltkrieg Industrielle an Rhein und Ruhr heftig kritisiert haben, so beobachtete Richard Merton jetzt – gerade nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus – besonders aufmerksam Absichten, dem Staat mehr Macht und Einfluss zuzugestehen, als für eine gute Ordnung bekömmlich wäre, die für ihn auf der Balance der freien Wirtschaft und Bürgerlichkeit mit dem freien Staat beruhte. Vor allem fürchtete er das Übergewicht einer schwerfälligen Bürokratie, ob im Staat, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder in der anzustrebenden Gemeinschaft souveräner Staaten in Europa, die sich in Einigkeit und nicht in Einheit vollenden solle. In der Gleichheit der Lebensverhältnisse erblickte er kein erstrebenswertes Ziel, sondern im Respekt vor der Vielfalt des Besonderen und Eigenwilligen, die im Großen wie im Kleinen geschützt werden müsse. Solcher Respekt gehörte zu den reichsstädtischen Traditionen Frankfurts, zu der alteuropäischen akademischen Freiheit und zum Konzert der Mächte, um es vor Misstönen zu bewahren. Insofern war es kein Nachteil, wenn Richard Merton beharrlich an Überlieferungen erinnerte, die ganz zeitgemäß waren und eben nicht veraltet.

Eberhard Straub ist Historiker und Publizist. Seine bekanntesten Werke beschäftigen sich mit den Wittelsbachern, dem Hamburger Reeder Albert Ballin oder der Geschichte Preußens. Von 1991 bis 1997 war Straub Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Stifterverbandes.

.jpg)) Franz Adickes und Wilhelm Merton 1909 (Foto: gemeinfrei via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Adickes_und_Wilhelm_Merton_(1909).jpg))](/sites/default/files/styles/large/public/franz_adickes_und_wilhelm_merton_1909.jpg?itok=nN3nuoMH)

Gemälde Friedensverhandlungen in Versailles 1918 (Bild: William Orpen;gemeinfrei via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Orpen_-_The_Signing_of_Peace_in_the_Hall_of_Mirrors,_Versailles.jpg)](/sites/default/files/styles/large/public/william_orpen_-_the_signing_of_peace_in_the_hall_of_mirrors_versailles.jpg?itok=u-O-Y5D8)