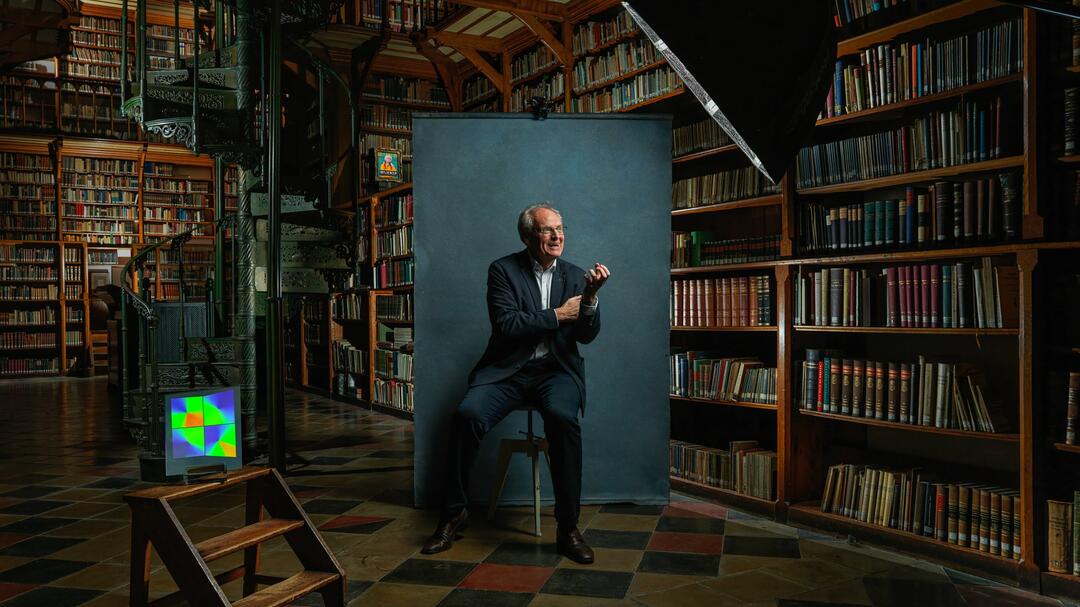

Das Schreiben kam direkt aus dem Vatikan und wenn Hubert Wolf daraus zitiert, wird seine Stimme feierlich: „Der Unterzeichnete war heute in Privataudienz bei Seiner Heiligkeit und Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II. hat beschlossen, dem Professor für Kirchengeschichte außerordentlichen Zugang zum Archiv der römischen Inquisition und der Indexkongregation zu gewähren.“ 1992 war das und Hubert Wolf musste sich erst einmal hinsetzen, als er den Brief öffnete. Für ihn als jungen Historiker bedeutete das Papier ein ungeahntes Privileg: Die Zahl derer, die in das seit Jahrhunderten gehütete Archiv durften, ließ sich damals an einer Hand abzählen.

Wissenschaftskommunikation

Der Dan Brown von Münster

„Geschichtsschreibung lebt davon, Geschichten erzählen zu können.“

Sein Mut zu der denkbar unkonventionellsten Form der Veröffentlichung zahlte sich aus: Innerhalb kürzester Zeit wurde das Buch zum Bestseller, es erschien in zwölf Sprachen, verkaufte sich mehr als 200.000-mal und wird gerade zu einem Spielfilm aufbereitet. Es dürfte der meistgelesene Text sein, den ein Kirchenhistoriker jemals geschrieben hat. Die Kritik überschlug sich vor Lob – eben deshalb, weil Wolf jede Zeile des Buches belegen kann, mehr als 1.000 Fußnoten zeugen von seiner Akribie. Wer sein Buch richtig liest, vor dem breitet sich ein Panorama aus über Frömmigkeit im 19. Jahrhundert, über das Funktionieren von Kirche und über die Inquisition – nur eben nicht als theologischer Aufsatz verfasst, sondern als Thriller. „Selbst Fachkollegen schreiben mir, dass sie in diesem Buch erstmals die Zusammenhänge jener Zeit verstanden hätten.“

Der eigentliche Unterschied aber ist ein anderer: Münster ist katholisches Kernland, während sein Geburtsort Wört eine katholische Enklave im protestantischen Württemberg ist. Bis heute klingt bei Hubert Wolf die schwäbische Sprachfärbung durch und besonders stark wird sie, wenn er über seine prägenden Kindheitserlebnisse erzählt. Darüber zum Beispiel, dass er mit zwölf Jahren erstmals in einem Archiv war. „Ich komme aus einer bäuerlichen Familie und seit drei Generationen wurde die Geschichte überliefert, dass unsere Nachbarn einmal den Grenzstein auf einem Feld verschoben haben, um uns ein paar Quadratmeter Land zu klauen“, sagt er. Dieser Sache wollte er auf den Grund gehen und bat den Bürgermeister, einmal in das Gemeindearchiv schauen zu dürfen. Der nahm ihn mit auf den Dachboden, wo die Unterlagen des örtlichen Gerichts aufbewahrt wurden. Als Hubert Wolf feststellte, dass die Akten alle in Sütterlin geschrieben sind, ließ er sich diese Schrift von seiner Großmutter beibringen und blieb so lange beharrlich bei der Sache, bis er herausfand, dass an der alten Familiengeschichte tatsächlich etwas dran war und die Nachbarn für ihr Vergehen gehörig bestraft worden waren.

Diese erste eigene Forschung war prägend für den Jungen: Dass man in Archiven der Wahrheit auf die Spur kommen kann, lernte er; dass es in wichtigen Fragen der Beharrlichkeit bedarf und dass die Ergründung der Vergangenheit einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart hat.

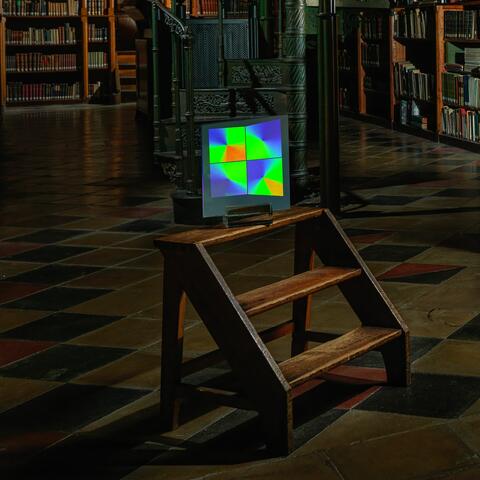

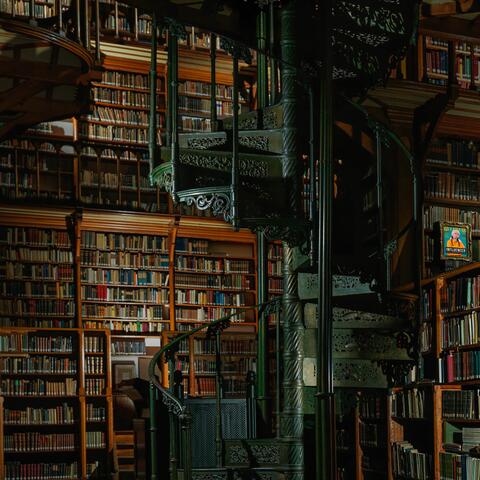

„Es ist in diesem Archiv alles ein wenig anders als in den Thrillern von Dan Brown“, sagt Hubert Wolf: Im Erdgeschoss und im ersten Kellergeschoss des imposanten Palazzo del Sant՚Ufficio lagern die Akten, aber der einzige Zugang führte damals über den dritten Stock. Dort hatte Joseph Kardinal Ratzinger sein Büro, der spätere Papst Benedikt XVI., und von den Fluren aus begann der Abstieg ins Archiv. „Das Licht kam von einer alten Glühbirne, die Unterlagen standen in Holzregalen, in der Ecke hing ein großes Holzkreuz. Mehrere Reihen von Pergamentbänden waren dort gelagert, es gab nur halbhohe Tische als Ablage, die zum Stehen zu niedrig, zum Sitzen zu hoch waren – und keine Steckdose. Für unseren vorsintflutlichen Laptop mussten wir am nächsten Tag eine 30-Meter-Kabeltrommel mitnehmen“, sagt Hubert Wolf. Wochenlang tauchte er mit einem Assistenten in die Unterlagen ein, immer von morgens 8 Uhr bis 13:30 Uhr. „Jede Akte, die man aufschlägt, birgt eine Überraschung. Es war ein Arbeiten ohne Inventarlisten und ohne eine Vorstellung darüber, wie das Archiv überhaupt aufgebaut ist“, erzählt er, und die Faszination ist ihm bis heute anzumerken. Faszination? Ach was: Vom „Virus der vatikanischen Archive“ spricht Hubert Wolf und darüber, dass sich jeder wissenschaftliche Mitarbeiter, den er in all den Jahren mit hineingenommen hat in die Tiefen der Archive, angesteckt habe.

Inzwischen greift er auch aktiver in gegenwärtige Debatten ein, gestützt auf seine Detailkenntnis der kirchlichen Vergangenheit. Sein jüngster Coup: Vor einem Jahr veröffentlichte er ein Plädoyer gegen den Zölibat – und begründet in 16 Thesen, warum er abgeschafft werden sollte. Wenn er sich als hochdekorierter Forscher und Priester in solche Gefechte stürzt, dann kann er sich einer breiten Aufmerksamkeit sicher sein. „Für mich ist die Geschichte ein locus theologicus, ein theologischer Erkenntnisort“, sagt er: „Wer in die Vergangenheit blickt, heißt es, der findet für theologische Fragen ganz neue Erkenntnisse.“

Damit macht Hubert Wolf im Großen das, was ihn schon als Zwölfjährigen umgetrieben hatte, als er nach der Wahrheit über den Streit mit dem Grenzstein gesucht hatte: Er gibt den Themen der Gegenwart mit dem Blick in die Geschichte eine neue Perspektive.

Über diese Serie

20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtich im Sommer 2021 in einer kleinen Retrospektive.