Die ersten Autogramme seines Lebens holte sich Harald Lesch im Jahr 1999. Es war der 30. Jahrestag der Mondlandung, er moderierte im WDR eine Sendung dazu und hatte Günter Siefarth und Hans Heine im Studio. Als die Sendung zu Ende war, bat er sie um eine Unterschrift – jene beiden Männer, die 1969 im deutschen Fernsehen die Übertragungen von der Apollo-Mission kommentierten und für Harald Lesch zu den Helden seiner Kindheit wurden. In diesem Moment im Juli des Jahres 1999 treffen zum ersten Mal die beiden Linien aufeinander, die prägend sind für Harald Lesch: zum einen die Mondlandung, die ihn als kleinen Jungen so fasziniert hatte, dass er viele Jahre später Astrophysik studierte, und zum anderen moderierte er an jenem Jahrestag die erste Live-Sendung seines Lebens.

Wissenschaftskommunikation

Die kosmische Rampensau

„Wenn an einem Tag mehr als 100 Mails gekommen sind, dann lösche ich sie alle. Bei dem, was ich mache, geht es ja nicht um Leben oder Tod.“

Sein Handy, das er auf den Tisch legt („ich erwarte noch einen dringenden Anruf!“), ist ein uraltes Gerät und es spricht Bände über die Art, wie er kommuniziert: Er redet mit Lust und Begeisterung, aber die häppchenweise Informationsberieselung auf sozialen Medien und anderen Kanälen kann er nicht leiden. Um der vielen E-Mails, die ihn erreichen, Herr zu werden, hat er eine bestechend einfache Strategie erdacht: „Wenn an einem Tag mehr als 100 Mails gekommen sind“, sagt er, „dann lösche ich sie alle. Bei dem, was ich mache, geht es ja nicht um Leben oder Tod.“

Das, was er macht – er selbst nennt es „das Bermudadreieck, in dem ich mich wohlfühle“ –, ist erstens die Professur für Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, zweitens sein Lehrauftrag für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie und drittens seine Fernsehsendungen.

Den Schlüssel zu allen diesen Aktivitäten muss man hinter einer Theke suchen, hinter der Theke einer Dorfkneipe im Hessischen. Dort wuchs Harald Lesch als Kind der Wirtsfamilie auf. Schon als Grundschüler half er mit und spitzte die Ohren, wovon die Leute so reden. Und als einer der örtlichen Skatbrüder starb, musste er ran, damit sich die Runde weiter treffen konnte. So eine Sozialisierung schützt vor dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, und genau davon profitiert Harald Lesch bei seinen Fernsehsendungen und bei seinen Vorträgen.

Immer mehr Fragen ließen sich beantworten: Wie entstehen eigentlich Planeten? Welches Material befindet sich zwischen verschiedenen Sternen? Was liegt im Weltall hinter den Bereichen, die nicht für Teleskope oder Satelliten zugänglich sind? „Die Astronomie scharrte mit den Hufen und wartete darauf, ganz große Schritte nach vorn zu machen“, erinnert sich Harald Lesch, und bald stieg er als junger Mann selbst ein in diese Zeit der Aufbruchstimmung.

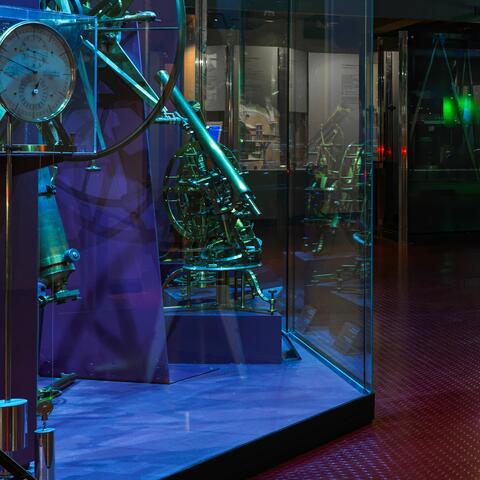

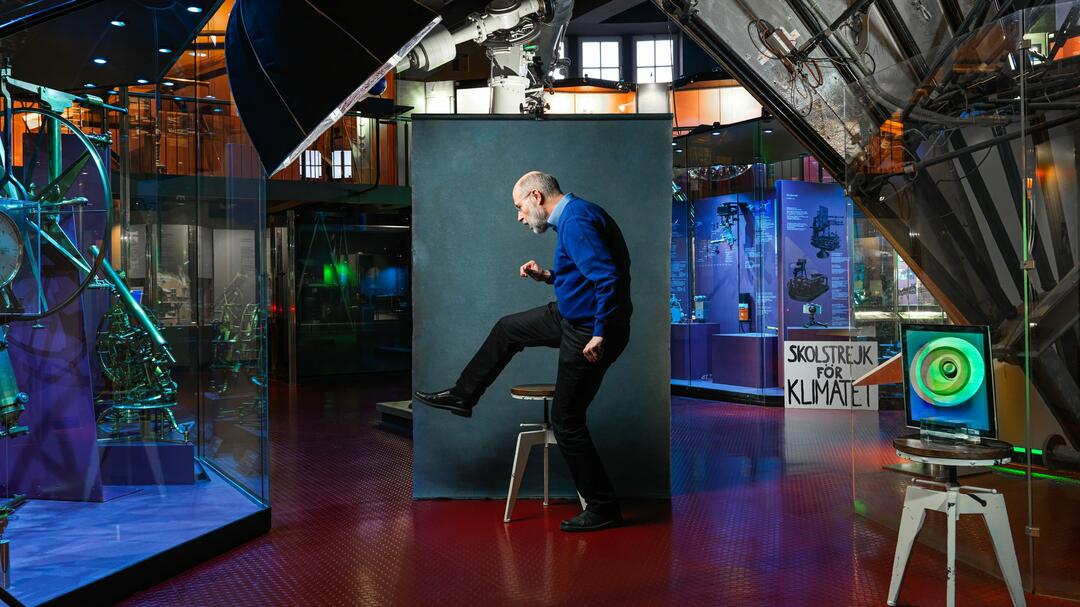

1978 begann er sein Studium in Gießen und Bonn. Nebenbei nahm er Schauspielunterricht und trat hier und da mit Kabarettprogrammen auf. „Ich bin eine Rampensau“, sagt er lachend, „ich fühle mich auf der Bühne pudelwohl!“ Er promovierte am Max-Planck-Institut für Radioastronomie, war Gastprofessor an der University of Toronto, habilitierte in Bonn und trat dann 1995 seine Professur für Astrophysik an der Universitäts-Sternwarte München an. Eines Tages kam ein Kollege zu ihm ins Büro und erzählte von einer Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Es war die Zeit, als die Voyager-Sonden das Sonnensystem verließen und weiter hinaus in den Weltraum reisten, an Bord die zwei sogenannten Pioneer-Plaketten. Eingraviert in Gold befinden sich auf ihnen Informationen für Außerirdische über das Leben auf der Erde und die Fernsehleute suchten einen Wissenschaftler, der das erklären konnte. „Ich habe Angst, mich da vor der Kamera zu blamieren“, sagte Leschs Kollege zu ihm, „aber du hast ja deine Antrittsvorlesung in Bonn zum Thema gehalten, ob wir alleine sind im Universum. Also habe ich ihnen mal deine Nummer gegeben.“ Und so stand Lesch im Deutschen Museum vor den Teleskopen – ebendort, wo er jetzt wieder steht – und erklärte in die Kameras die Bedeutung der Plaketten. In diesem langen Monolog sagte er auch bei irgendwelchen Zeichen, dass er deren Sinn auch nicht kenne. „Ich dachte, die schneiden das raus, aber die haben das in voller Länge gesendet und die Zuschauer waren begeistert: Ein deutscher Professor, der vor der Kamera sagt, er wisse es nicht.“

„Wenn ich forsche, sollte mir der liebe Gott nicht darin herumfuhrwerken, da verrechne ich mich nur.“

Kurz darauf bot ihm der Bayerische Rundfunk eine eigene Sendung an, alpha-Centauri sollte sie heißen, im Wochenrhythmus erscheinen mit einer Viertelstunde Sendezeit über die Sterne. Lesch nahm das Angebot an, die Sendung wurde innerhalb kürzester Zeit so erfolgreich, dass er bald darauf das Angebot bekam, die Livesendung mit den beiden Mondlandungsreportern Günter Siefarth und Hans Heine zu moderieren. Inzwischen hat er etliche eigene Sendungen im Fernsehen und bilanziert trocken: „Dem Kollegen, der damals nicht vor die Kamera wollte, verdanke ich meine ganze Fernsehkarriere!“

Dabei gilt eisern der Grundsatz, den er schmunzelnd so formuliert: „Wenn ich forsche, sollte mir der liebe Gott nicht darin herumfuhrwerken, da verrechne ich mich nur. Aber wie ich mit den Leuten in meiner Umgebung umgehe und mit mir selbst – da habe ich ein ganz klares religiöses Weltbild.“ Andere Physiker, fügt er dann hinzu, wendeten sich der Philosophie erst nach ihrer Pensionierung zu, aber so lange habe er selbst sich dieses Thema nicht vorenthalten wollen.

So ganz hätte er den Fragen nach den großen Dingen der Welt ohnehin nicht ausweichen können. „Es ist selbst heute noch so, dass Astronomen bei ihren Vorträgen häufig nach Gott gefragt werden. Dabei könnte man ja jeden Tankwart, jeden Schuster, jede Verkäuferin nach Gott fragen. Aber trotz aller Rationalität ist der Himmel ein Sehnsuchtsort geblieben, also fragen die Leute eben die Astronomen.“

Das ist ein Ball, den Harald Lesch gern aufnimmt: Auch heute noch, nach vielen Jahrzehnten als Professor und Moderator, geht er mit Leidenschaft auf die Suche nach den Antworten.

Über diese Serie

20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtich im Sommer 2021 in einer kleinen Retrospektive.