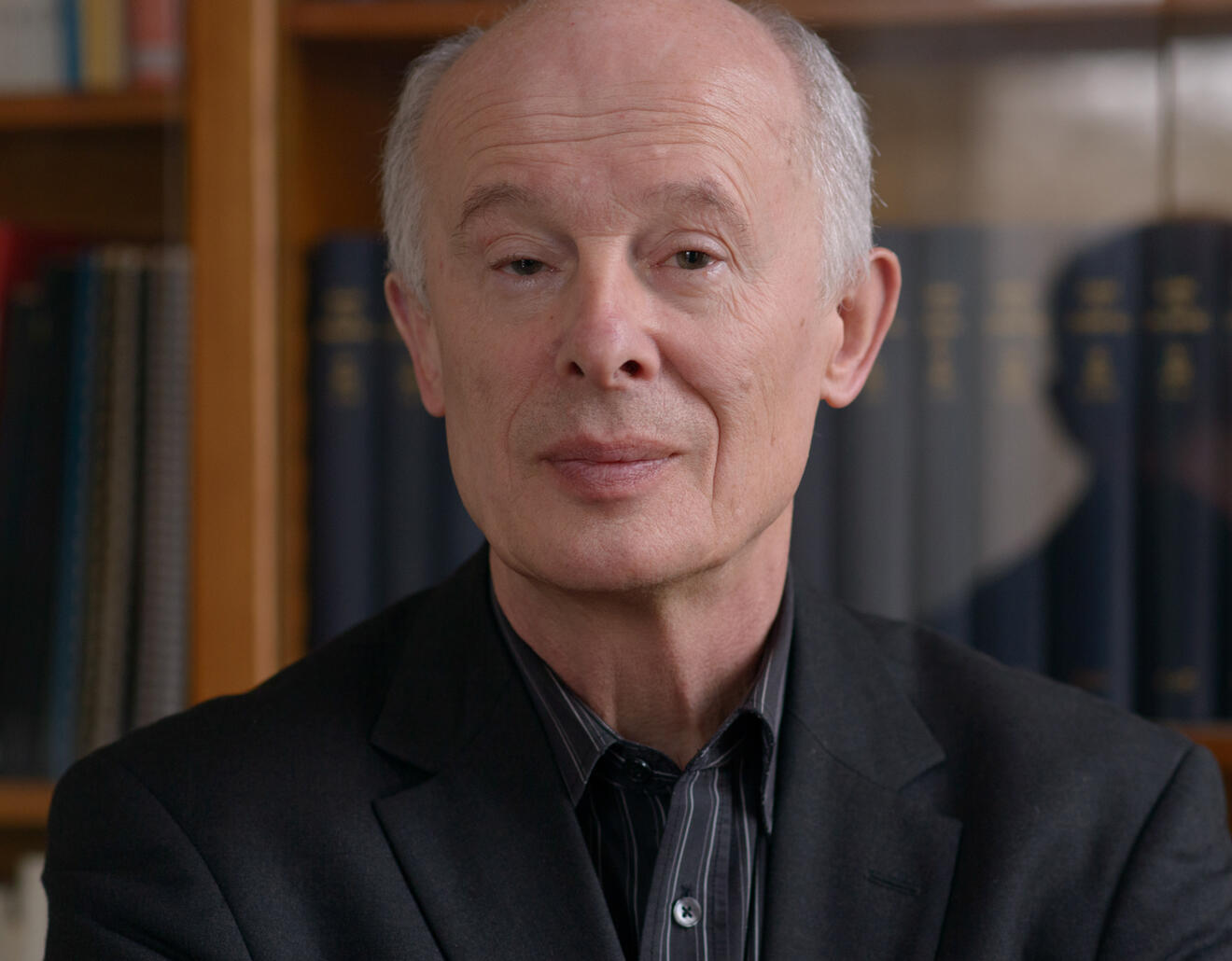

Auf dem Potsdamer Telegrafenberg-Campus arbeitete schon Albert Einstein, erzählt Hans Joachim Schellnhuber beseelt. Der Physiker und Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) erforscht die menschengemachten Einflüsse auf das globale Klima. Von hier aus erhebt er gern seine Stimme, wenn es um Strategien geht, den Klimawandel zu begrenzen und zu meistern. Er hat die Vereinten Nationen, die Europäische Union und den Papst beraten, gehört seit 1992 dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) an, dessen Vorsitzender er ist, und avancierte zum Chefberater der Klimakanzlerin Angela Merkel.

Innovationssystem

Die Stimme der Wissenschaft ist unverzichtbar

Sein Motto im Kampf gegen den Klimawandel: „Wir müssen das Unbeherrschbare vermeiden und das Unvermeidbare beherrschen.“ Es gehe heute darum, sich an eine klar begrenzte Erwärmung anzupassen. Das Zwei-Grad-Ziel als Grenze für die Erderwärmung gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung hat Schellnhuber schon in den 1990er-Jahren mit angestoßen. Es wurde schließlich 2015 auf der internationalen Klimakonferenz in Paris verabschiedet. „Die Geduld braucht man“, hat der Physiker gelernt. Und man müsse es aushalten, dass manche gute Idee sang- und klanglos verschwinde. Wie ein Vorstoß des WBGU, die Kohlenstoffemissionen aller Staaten durch die faire Zuteilung von Kohlenstoffkrediten zu begrenzen. Eine Idee, deren Zeit noch kommen wird, glaubt Schellnhuber.

„Das grundsätzliche Infragestellen der Methode, mit der man wissenschaftliche Wahrheiten erwirbt, ist ein Angriff auf die Aufklärung.“

Jetzt steht für den Politikberater erst einmal die Braunkohle auf der Agenda. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Klimaexperten im Juni in die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die „Kohlekommission“, berufen. 28 Vertreter von Industrie, Gewerkschaften, Wissenschaft, Politik und Verbänden sollen einen Plan für den Braunkohleausstieg aushandeln, bei dem neue Arbeitsplätze entstehen und der Strukturwandel angeschoben wird. Der Ausstieg müsse jetzt schnell gehen, sagt Schellnhuber und begrüßt den Vorstoß des Wirtschaftsministers. „Wir haben die Möglichkeit, einen Plan für eine große gesellschaftliche Veränderung in einer sehr demokratischen Weise zu entwickeln.“ Jedenfalls dann, wenn hier alle Akteure für den Wandel bereit seien und die Politik mögliche Kompromisse der Kohlekommission am Ende nicht abweise. „Das ist die Hoffnung“, so der Klimaexperte. „Ich stehe dem sehr positiv gegenüber.“

Doch aktuell macht er sich auch Sorgen – speziell um einen Autoritätsverlust des wissenschaftlichen Systems. Beispielsweise, wenn der amerikanische Präsident die Ergebnisse der Klimaforschung beiseiteschiebt und das Pariser Abkommen aufkündigt. Dieses grundsätzliche Infragestellen der Methode, mit der man wissenschaftliche Wahrheiten erwirbt, sei die größte Bedrohung für die moderne Gesellschaft, die auf wissenschaftlicher Evidenz basiert, glaubt Schellnhuber. Er wird energisch: „Das ist ein Angriff auf die Aufklärung.“

„In der Politikberatung ist es unsere Aufgabe, in diesem Spannungsfeld eine Art Roadmap zu entwickeln, auf der verschiedene Straßen in die Zukunft führen.“

Es gehe immer um Abwägungsfragen, beispielsweise zwischen Ökonomie und Ökologie. „In der Politikberatung ist es unsere Aufgabe, in diesem Spannungsfeld eine Art Roadmap zu entwickeln, auf der verschiedene Straßen in die Zukunft führen.“ Die Parteien könnten sich auf eine Straße einlassen und sie zu ihrem innovationspolitischen Weg erklären. Grunwald ist dabei wichtig: Als Wissenschaftler habe er das „Mandat“ für Wissen. „Wir müssen gut begründete Optionen entwickeln, aber wir dürfen für keine Option Werbung machen.“ Welches Modell am Ende genommen wird, müssten allein die dafür legitimierten politischen Gremien entscheiden.

Aus Sicht des Technikexperten spielen Technologie- und Wissenschaftsthemen im Bundestag heute noch eine zu randständige Rolle. „Dass sie Ressource für Innovationen und den Wohlstand in Deutschland sind, merkt man in der Wertschätzung im Bundestag eher selten.“ Im hektischen Berliner Politbetrieb dominierten meist Themen mit tagesaktuellerem Bezug. Das spiegele sich auch im eher geringen medialen Interesse. „Wenn der Forschungsausschuss tagt, stehen da keine Schweinwerfer und vor der Tür warten keine Journalisten“, so Grunwald.

In zwei Jahrzehnten Politikberatung habe er eine gewisse Bescheidenheit gelernt, räumt der Forscher ein. „Natürlich hat man Möglichkeiten, aber die sind auch begrenzt und das Feld ist weit.“

Einladung aus allen Parteien

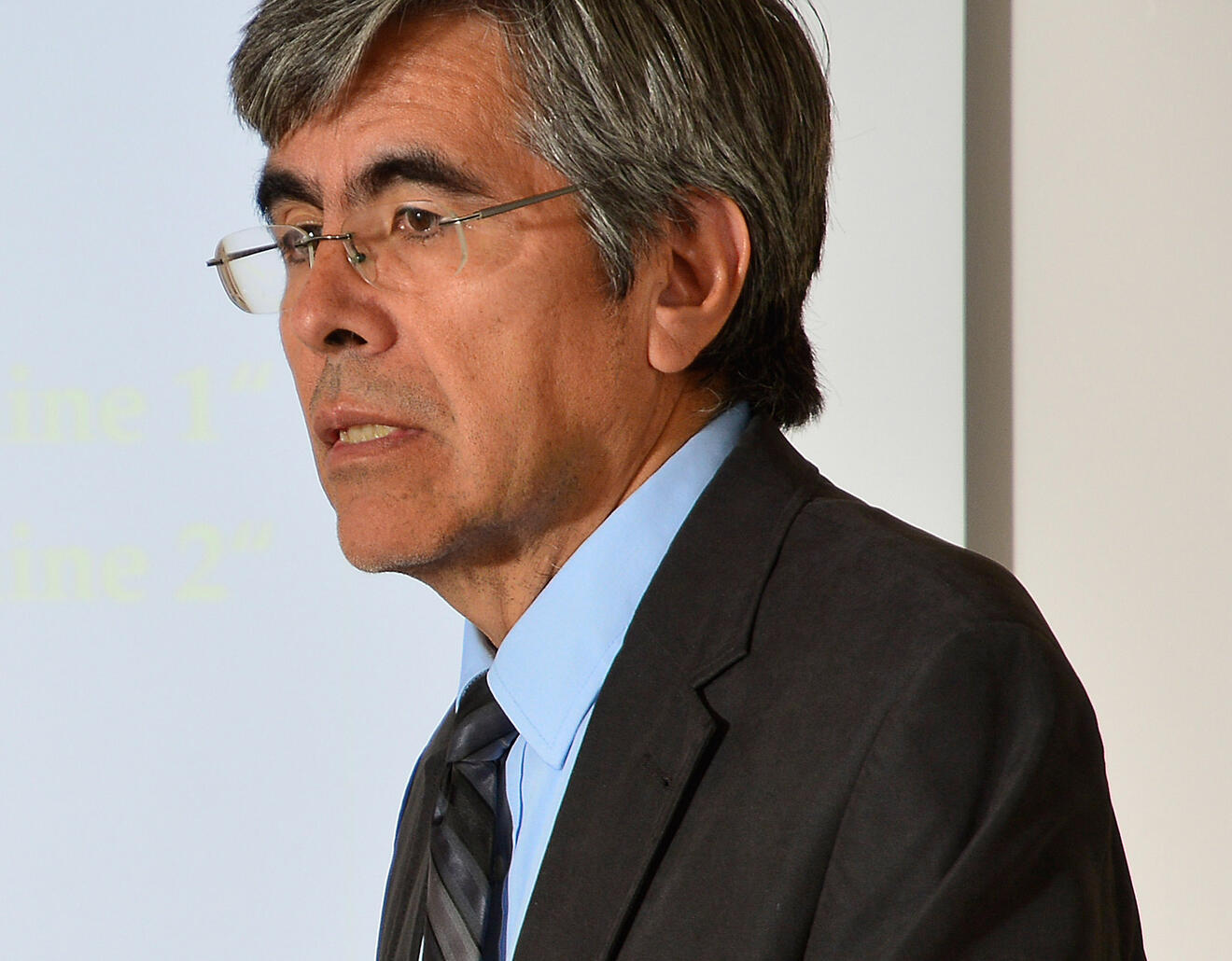

Mehr Zeit bei der Beratung von Politikern wünscht sich auch Raúl Rojas. Der Professor für Künstliche Intelligenz an der Freien Universität Berlin wurde schon häufig als Sachverständiger geladen. Ob zum Expertenforum über Algorithmen und Werte beim Bundesinnenminister oder zum Fachgespräch über Robotik im Digitalausschuss – die Einladungen kommen aus allen Parteien.

„Ich gehe gern hin, aber ich bin am Ende immer ein bisschen enttäuscht“, erzählt Rojas. Die Diskussionen seien zeitlich meist eng begrenzt und gingen kaum in die Tiefe. „Man kann Roboterethik nicht in 40 Minuten mit vier Personen auf dem Podium abhandeln“, sagt der Forscher. Ins Gespräch komme man eher bei informellen Formaten wie dem parlamentarischen Frühstück. Da gebe es keine Kameras, die Abgeordneten seien entspannter und stellten ganz andere Fragen. „Da kommt man in der Sache viel weiter“, glaubt der 63-Jährige.

„Ich möchte als Wissenschaftler gern Mitgestalter sein und Verbesserungen erreichen.“

Evidenzbasierte Wissenschaftspolitik

„Wir haben eine große Verantwortung“, das weiß auch Isabel Schnabel genau. Seit 2014 arbeitet die Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität Bonn als eine der fünf Wirtschaftsweisen daran mit, dass Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften in die politische Praxis einfließen. „Wir wollen eine evidenzbasierte Wirtschaftspolitik fördern, damit die Politik Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus trifft“, erklärt Schnabel die Mission. Einmal im Jahr bringt die unabhängige Expertenrunde die aktuellen Wirtschaftsdaten auf den Tisch. Da wird jede Zahl mehr als einmal umgedreht.

„Wir stellen Analysen und Argumente bereit“, erklärt die Ökonomin. Zum Mandat des Sachverständigenrats gehört dabei auch der Dialog mit der Öffentlichkeit. Eine wichtige Aufgabe, so Schnabel. Sie weiß: „Wenn sich gute ökonomische Argumente in der öffentlichen Diskussion einmal festgesetzt haben, kann die Politik sie nicht mehr ignorieren.“

„Wir wollen eine evidenzbasierte Wirtschaftspolitik fördern, damit die Politik Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus trifft. “

Dialog mit Politik und Öffentlichkeit

Auch beim Diskurs mit der Öffentlichkeit gebe es Herausforderungen. „Wenn wir Vorträge für eine interessierte Öffentlichkeit anbieten, fehlen die jüngeren Menschen“, so Schnabel. Sie seien heute über die klassischen Medien oft nicht mehr zu erreichen. Die Wissenschaftlerin ist deshalb auf Twitter sehr aktiv. „Da muss man verkürzen, aber man kann nicht erwarten, dass alle 30 Seiten lange Aufsätze lesen."

Als Forscherin treibt sie dieser Tage die Reform des europäischen Währungsraums um. Der EU-Gipfel im Juni habe wichtige Entscheidungen vertagt. „Das Reformtempo ist zu langsam, das macht mir durchaus Sorgen.“ Für Schnabel steht fest: „Wir müssen die nächste krisenhafte Zuspitzung meistern können, ohne dass es zu weiteren Zerfallserscheinungen in Europa und zu Animositäten zwischen den europäischen Ländern kommt.“

Sie warnt dabei vor populistischen Narrativen, etwa dass die europäische Einlagensicherung allein dazu diene, die deutschen Sparer zur Kasse zu bitten. Auch hier sei die Wissenschaft gefordert. Ihr Credo: „Man muss mit Fakten gegen falsche Narrative ankämpfen.“ Schnabel hat sich noch viel vorgenommen.

Das gilt auch für Hans Joachim Schellnhuber. Zwar bereitet der Klimaforscher inzwischen seinen Abschied vom Telegrafenberg vor – im Herbst will der heute 68-Jährige das PIK in jüngere Hände geben –, doch aus der Politikberatung und dem politischen Diskurs will er sich nicht zurückziehen. „Man darf sich nicht wegducken“, so formuliert es Schellnhuber und dürfte damit seinen Kollegen Grunwald, Rojas und Schnabel aus der Seele sprechen.

Forschungsgipfel

Eine besondere Form der Politikberatung: Seit 2015 versammelt der Forschungsgipfel jährlich hochrangige Entscheider und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsam mit der Politik über die Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten von Forschung und Innovation in Deutschland zu diskutieren. 2018 standen dabei folgende Fragen im Mittelpunkt: Sollte sich der Staat als Visionär und Innovator (Entrepreneurial State) begreifen? Was ist der Grund dafür, dass deutsche Unternehmen keine radikalen Innovationen hervorbringen? Kann die EU heute noch durch innovationspolitische Initiativen Akzente setzen?

Mehr zum Forschungsgipfel 2018

, via [pixabay.com](https://pixabay.com/de/licht-gl%C3%BChbirnen-hoffnung-gl%C3%BChen-2156209/) Foto: [CC0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de), via [pixabay.com](https://pixabay.com/de/licht-gl%C3%BChbirnen-hoffnung-gl%C3%BChen-2156209/)](/sites/default/files/styles/780x440/public/intelligenz_gluehbirnen_light-2156209_1920_cc0_colin00b_pixabay_16_9.jpg?itok=bBawVZ5I)