Die Sendung mit der Maus war gestern. Heute erklären junge Sciencetuber wie Alex und Nico von TheSimpleClub auf YouTube, warum ein Stinktier stinkt, woraus Haare bestehen oder wie moderne Energiespeicher funktionieren. Hippe Jugendliche erklären Schülern Biologie, Chemie und Physik und ihre selbst gefilmten Redeergüsse und simplen Versuchsreihen kommen mit rund 4,5 Millionen Klicks extrem gut an. Doch auch für das ältere Publikum gibt es Wissenschaftsvideos im Netz, wie beispielsweise der deutsche Journalist Mirko Drotschmann mit 18,5 Millionen Klicks für politische und gesellschaftliche Erklärvideos auf Wissen2Go beweist. Aktuell sitzt Drotschmann in der Jury von „Fast Forward Science“, dem mit 20.000 Euro dotierte Webvideo-Wettbewerb „Fast Forward Science“ von Stifterverband und Wissenschaft im Dialog (WiD).

Videos graben als Kommunikationsformat Bildern und Texten über soziale Netzwerke langsam, aber stetig das Wasser ab. Ben McOwen Wilson fasst den Trend in beeindruckende Zahlen: 300 Stunden neu hochgeladener Inhalt auf YouTube in jeder Minute. Wilson ist bei YouTube Director of Content Partnerships und leitet für das Videoportal die Content-Strategien in Europa. Wenn man den minütlichen Upload auf zwölf Tage hochrechne, so Wilson, sei dies mehr Inhalt, als der gesamte TV-Sektor in Europa jemals produziert habe. Andere soziale Netzwerke, wie Facebook, werden diesen Trend mit eigenen Videovermarktungsstrategien eher befeuern als bremsen.

Wissenschaftskommunikation

Wissenschaft im Web

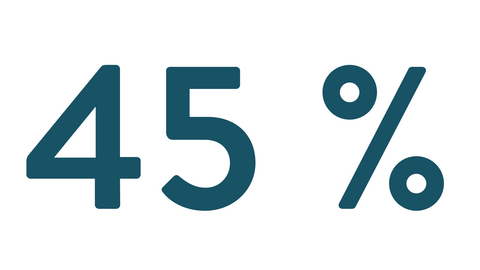

der Deutschen nutzen im Internet YouTube und anderen Video-Plattformen, um sich über Wissenschaft zu informieren. Welche Kanäle sie sonst noch benutzen und wie groß das Interesse der Bürger an Wissenschaft und Forschung überhaupt ist, darüber gibt das Wissenschaftsbarometer Aufschluss. Darin befragt Wissenschaft im Dialog einmal im Jahr die Deutschen zu ihrer Einstellung zu Wissenschaft in Deutschland. Das Kernergebnis 2015: Die deutschen Bürger sind an Wissenschaft interessiert und den schätzen den Nutzen von Forschung für die Gesellschaft als hoch.

Neue Zielgruppen

Was heißt das nun für die Wissenschaftskommunikation? Zunächst einmal: neue Zielgruppen. Vor allem im angloamerikanischen Raum konnten Wissenschaftsfreaks oder waschechte Wissenschaftler mit kleinen Webvideos in den vergangenen Jahren Millionen Zuschauer erreichen, deren Medienkonsum an herkömmlichen TV-Wissenschaftssendungen, Dokumentationen oder Talkshows vorbeirauscht. „YouTube erreicht ziemlich viele junge und agile Zuschauer, die sich mit Videos unterhalten und entspannen wollen“, sagt Katja Machill, die als Projektleiterin bei WiD den Wettbewerb „Fast Forward Science“ betreut. So seien 37 Prozent der YouTube-Nutzer zwischen 18 und 34 Jahre alt, ein Großteil von ihnen surfe dort täglich. Diese Zielgruppe nutze die Videoplattform längst nicht nur als Fernsehersatz. Wenn die Clips richtig gut seien, so Machill, hagele es Kommentare unter den Clips, im positiven Sinne: „Unter den Videos passiert, was sich eigentlich alle wünschen: Es wird intensiv über die Inhalte diskutiert oder auch gestritten.“ Auffällig sei, dass gerade aufwendig und professionell produzierte Videos, die einem TV-Beitrag ähneln, diesen Nachhall nur selten erreichten. Auch die üblichen Imagevideos von wissenschaftlichen Einrichtungen verhallten oft leider unkommentiert im Netz, erzählt Katja Machill weiter. Sie glaubt, den Grund dafür zu kennen: fehlende Authentizität und mangelnder Webvideocharakter. Sciencetuber wie Derek Muller dagegen machten ziemlich viel richtig: „Sie steigen direkt ins Thema ein und machen dich in den ersten Sekunden neugierig. Sie sind sichtlich begeistert von dem, was sie berichten, und: Sie sind an deiner Meinung interessiert.“ Mit drei Millionen Abonnenten zählt Derek Mullers YouTube-Kanal Veritasium weltweit zu den erfolgreichsten Wissenschaftskanälen. In seinen Videos spürt der 33-Jährige mit PhD-Titel wissenschaftliche Irrtümer auf oder beantwortet schlichte Fragen wie die, wo die Sonne ihre Energie herbekommt.

Frauen gesucht

Sciencetuber David Peter gewann in der Kategorie „Substanz“ den diesjährigen ersten Preis mit einem Video über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Realität. Er ist ein Beispiel dafür, dass in Deutschland die Szene Gleichgesinnter wächst, wenn auch langsam. Katja Machill vermisst allerdings die Frauen in der Wissenschaftsvideobranche schmerzlich – vor und hinter der Kamera: „Es wäre großartig, wenn sich durch Fast Forward Science“ auch mehr Wissenschaftlerinnen inspirieren ließen, über ihr Forschungsfeld vor der Kamera zu berichten.“