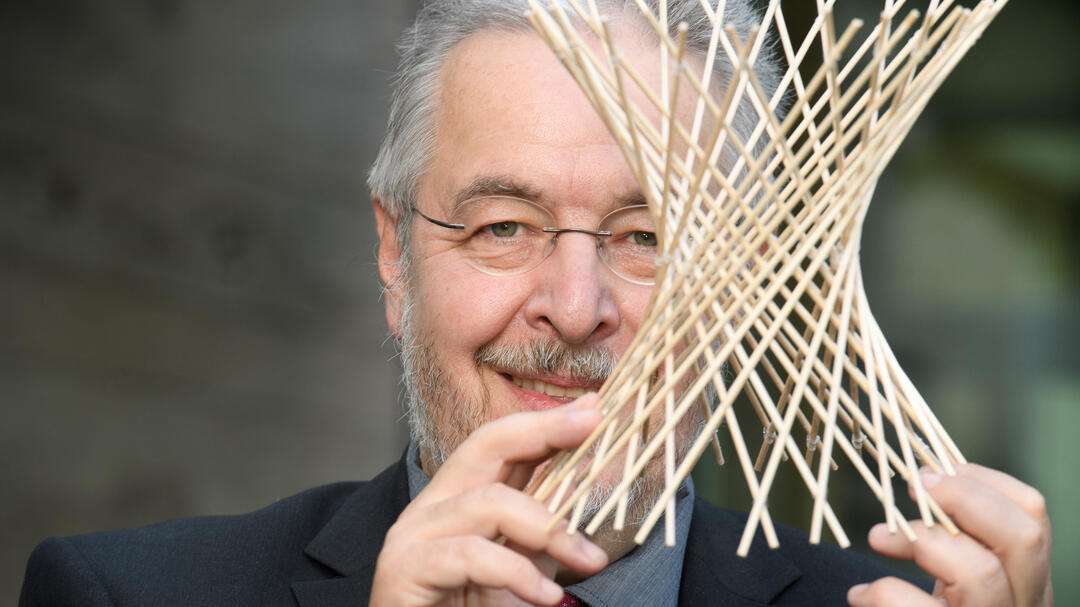

Der eine Jürgen Richter-Gebert ist der, der mit Rundkragenpullover und kariertem Hemd im großen Vorlesungssaal seine Studierenden mitnimmt in die Tiefen der Mathematik. Der andere Jürgen Richter-Gebert aber sitzt bei sich zu Hause in der Dreizimmerwohnung auf dem Fußboden, umgeben von Pfeifenreinigern, Schaschlikspießen und Haargummis, und bastelt bis drei Uhr morgens geometrische Modelle. Oder er fliegt nach New York, um im MoMath – dem amerikanischen National Museum of Mathematics – seine Visualisierungs-Apps zu installieren. „Es gibt nur eine einzige Mathematik“, sagt er und schaut streng durch seine Brille, dann geht ein Grinsen über sein Gesicht: „Aber es gibt verschiedene Arten, mit ihr zu arbeiten!“

Wissenschaftskommunikation

Wissenschaftskommunikation: Der Bastler

Jürgen Richter-Gebert ist ein leidenschaftlicher Modellbauer: Der Münchner Mathematiker ist spezialisiert auf Geometrie – und bastelt komplexe Formen, Mechanismen und Ideen als Modelle zum Anfassen nach, um die Prinzipien dahinter besser zu verstehen und zu vermitteln. Dafür hat er 2021 den Communicator-Preis erhalten.

Spontan bestellte er bei einem Großhandel 180 Stück, und als sie geliefert wurden, erfand er gemeinsam mit seinem Ausstellungsteam in kürzester Zeit etliche geometrische Modelle wie etwa eine große Kugel aus 60 Kleiderbügeln, die nur durch die Spannung des Drahts zusammenhält. Stundenlang kann Jürgen Richter-Gebert solche Anekdoten erzählen, und er schafft es dabei, die schwierigsten mathematischen Probleme so leichtfüßig zu vermitteln, als gehe es um die Grundrechenarten.

„Um ehrlich zu sein, habe ich eh nur studiert, um interessante Sachen zu machen“, sagt er im Rückblick. „Wenn es sich vermeiden ließ, bin ich in keine Vorlesung gegangen!“ Lieber lernte er den Stoff an seinem Studiertisch, wo er sich die härtesten Nüsse seines Fachs als Rätsel vorstellte und in Ruhe über der Lösung brütete. „In Informatik zum Beispiel war ich mein ganzes Leben in keiner einzigen Vorlesung – außer in denen, die ich selbst gegeben habe.“ Trotzdem schaffte er die Diplomprüfung spielend, in der theoretische Informatik eines seiner Fächer gewesen war. Und dass seine Methode des spielerisch-explorativen Vordringens in unbekannte Gefilde der Mathematik bestens funktioniert, hatte er bis dahin ohnehin schon bewiesen: Bereits im Grundstudium widerlegte er eine mathematische Vermutung, die sein Professor vorher aufgestellt hatte, und bis zum Diplom schaffte er es, eine Handvoll Papers in renommierten Zeitschriften unterzubringen.

Wissenschaft leicht erklärt

Wenn Jürgen Richter-Gebert redet, ist ihm immer noch der leichte hessische Tonfall anzuhören, auch wenn er gerade sein zwanzigjähriges Dienstjubiläum in München gefeiert hat. Und noch eins ist charakteristisch für ihn: die Pausen, die er macht, bevor er zu einer Antwort ausholt. Er sortiert dann seine Gedanken, und oft holt er zu einer Erklärung aus, die weit zurückführt in die Geschichte der Mathematik. „Ich kann Dinge nicht kompliziert erklären“, sagt er dann lachend, und es soll wie eine Entschuldigung klingen für sein geduldiges Ausholen. Und wieder geht ein Schmunzeln über sein Gesicht. „Wenn ich Vorträge vor Mathematikprofessoren halte oder vor Schülern einer sechsten Klasse, dann unterscheiden die sich eigentlich gar nicht so sehr. Das Problem ist nur, dass ich das niemandem sagen darf: den Mathematikern nicht, weil sie sich sonst nicht ernstgenommen fühlten. Und den Schülerinnen und Schülern nicht, weil sie sonst auf einmal alles viel zu komplex fänden.“

Mit diesem Grundverständnis machte er sich in seiner Habilitation daran, ein mathematisches Problem zu lösen, das zuvor 70 Jahre lang offen war – für Mathematiker ist das eine halbe Ewigkeit, es ging um den Universalitätssatz für Polytope. Als er fertig war und seine Arbeit in einer Fachzeitschrift als „Erdbeben in der vierten Dimension“ bejubelt wurde, trug er die Ergebnisse vor Hardcoremathematikern vor. Wieder erklärte er die Arbeit so leichtfüßig, dass eine Kollegin ihn nach dem Vortrag im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen fragte, ob er sich eigentlich auch schon einmal mit richtiger Geometrie beschäftigt habe. Und während Jürgen Richter-Gebert noch ungläubig nach Luft rang, nahm ihm ein anderer Zuhörer die Antwort ab: „Meinst du, das war gerade einfach, bloß weil du’s verstanden hast?“

Die Besucherinnen und Besucher sehen die verblüffenden geometrischen Muster, die sich aus Spiegeln ergeben, die so angeordnet sind, dass sie sich untereinander spiegeln, und können alles anfassen und bespielen. Mehr als 300 Besuchergruppen pro Jahr kommen in den winzigen Museumsraum, der damit eigentlich weit über seiner Kapazitätsgrenze liegt. Und noch eins sehen sie dort: einen Tablet-Computer mit dem Programm iOrnament, das Jürgen Richter-Gebert entwickelt hat. Mit dem Finger lassen sich da Muster zeichnen, die sich nach den Regeln der Symmetrie überall auf dem Bildschirm vervielfachen. Es ist so etwas wie die Weiterentwicklung der Software, die er damals in Darmstadt auf seinem Atari geschrieben hatte, nur eben viel ausgefeilter in allen Details. Es ist nicht das erste Programm, das Jürgen Richter-Gebert geschrieben hat (für die Software „Cinderella“ zum Beispiel bekam er 2001 den Deutschen Bildungssoftware-Preis) – aber es ist das populärste. Grafiken aus der App, die gleichermaßen von Kindern wie Profidesignern benutzt wird, waren weltweit in allen Apple Stores zu sehen. „Einmal hielt ich im New Yorker Mathemusem einen Vortrag und schlenderte danach ins neue World Trade Center. Und auf einmal sah ich dort im Apple Store auf einem riesigen Demo-Bildschirm einen Film, der mit iOrnament erstellt worden war – mit dem Programm, das ich davor zu Hause entwickelt hatte“, sagt Richter-Gebert.

„Ich kann Dinge nicht kompliziert erklären.“

Was für die Tablet-Nutzer eine Spielerei ist, betrachtet Jürgen Richter-Gebert als mathematisches Instrument – und nur deswegen faszinieren ihn die Computer so: „Für mich sind sie ein Hilfsmittel. So wie die Astronomen mit Teleskopen arbeiten und die Biologen mit Mikroskopen, so versuche ich mithilfe des Computers verborgene Details zu entdecken.“ Und außerdem brauche er die Computerprogramme manchmal als Motivationsschub, damit er sich in die hochkomplexen Mathematik-Fragestellungen verbeißen könne. „Alle denken immer, ein Professor lasse programmieren und mache das gar nicht selbst“, sagt Jürgen Richter-Gebert und schüttelt den Kopf: Er macht es selbst – zum einen, weil es ihm Spaß macht, nachts auf dem Sofa zu sitzen, aus den Augenwinkeln irgendeine Castingshow im Fernsehen zu verfolgen und dabei vor sich hin zu programmieren. Und zum anderen, weil er solche Aufgaben an niemanden abgibt, von dem er nicht sicher ist, dass er sie genauso gut schafft wie er selbst.

Nur manchmal macht er eine Ausnahme. Dann gibt er talentierten Studentinnen und Studenten eine wichtige Aufgabe zum Programmieren, „das sind echt harte Nüsse“, merkt er an. Für den Professor ist das eine Rückkehr in seine eigene Studentenzeit, nur eben unter umgekehrten Vorzeichen: Damals bei der Darmstädter Symmetrieausstellung war es schließlich auch einer seiner akademischen Lehrer, der ihn mit einer großen Aufgabe herausgefordert hat.