Moped, Ferienreise oder doch lieber ein gut gefülltes Sparbuch? Anfang der 1960er-Jahre standen 14-Jährige bei der Lehrstellensuche vor der Qual der Wahl. Unternehmen umgarnten die Volksschulabgänger mit Sonderleistungen in Zeitungsannoncen wie kleine Stars. Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik war leer gefegt, die Wirtschaft brummte. Lehrstellen gab es wie Sand am Meer, und jede dritte blieb unbesetzt. Gleichzeitig liebäugelten immer mehr Schüler auch mit einem höheren Bildungsabschluss

Seit der Jahrhundertwende war das dreigliedrige Schulwesen wie in Stein gemeißelt gewesen: Fast 90 Prozent aller Jugendlichen gingen bis Ende der 50er-Jahre mit dem Hauptschulabschluss ins Berufsleben. Damit war es jetzt vorbei, die Quote sank in den 1960er-Jahren auf 80 Prozent. 1970 gab es doppelt so viele Abgänger mit Realschulabschluss wie noch 1960, rund 860.000 an der Zahl. Etwa 1,4 Millionen verließen die Schule 1970 sogar mit dem Abitur in der Tasche, viele von ihnen strömten an die Hochschulen.

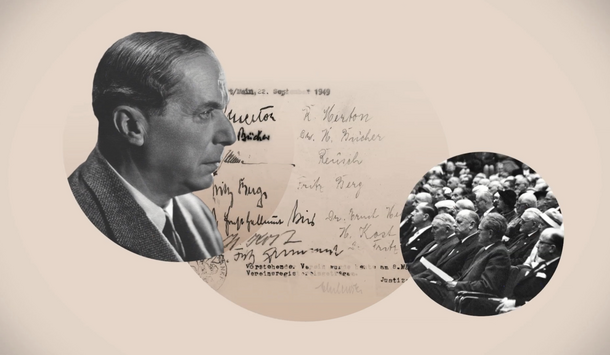

Stifterverband

Zwischen Wirtschaftsboom und Bildungskatastrophe

Der Arbeitsmarkt im Aufwind, das Bildungssystem auf dem Prüfstand – die 1960er-Jahre waren ein Jahrzehnt der Extreme. Während durch die deutsche Wirtschaft frischer Wind wehte, formierte sich auf dem Bildungs- und Wissenschaftssektor öffentlicher Protest. Bewegte Zeiten, in denen der Stifterverband seine Rolle neu definieren musste.

Acht führende Wissenschaftler der Bundesrepublik ergriffen die Initiative, darunter Physiknobelpreisträger Werner Heisenberg und der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Ludwig Raiser. Sie ermahnten 1961 die Politik in ihrem Tübinger Memorandum der Acht, dass „eine durchgreifende Neuordnung des Erziehungs- und Bildungswesens heute eine politische Aufgabe ersten Ranges ist“. Das konnte der Stifterverband nur unterstreichen.

„Ich meine, dass wir die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre leichter sichern können, wenn wir neben dem, was der Staat tut, auch selbst unmittelbar etwas tun, um diese Dinge mitsteuern zu können.“

Auf Regionalität gesetzt - die Landeskuratorien des Stifterverbandes

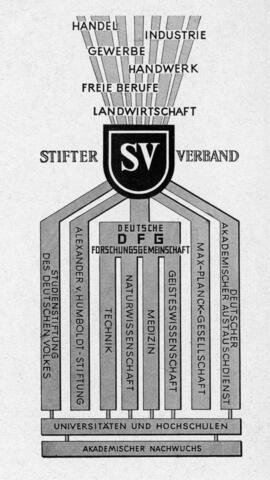

Wie lässt sich die Spendenbereitschaft des Mittelstands stärken? Welche Wünsche haben potenzielle Spender? Und wie können Unternehmen mehr in die Arbeit des Stifterverbandes involviert werden? Fragen wie diese waren es, die den Stifterverband Mitte der 1960er-Jahre dazu bewogen, seine Strukturen zu dezentralisieren. Es folgte die Errichtung von Landeskuratorien, zunächst in Baden-Württemberg und Bayern (1964). In den kommenden Jahren entstanden weitere regionale Vertretungen, insgesamt neun. Mitglieder der jeweiligen Landeskuratorien sind Repräsentanten der regionalen Wirtschaft, der Wissenschaftsorganisationen vor Ort sowie Einzelpersönlichkeiten. Sie werden vom Präsidenten des Stifterverbandes in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des jeweiligen Landeskuratoriums auf drei Jahre berufen.

Im Laufe der Jahre entwickelten sich die Landeskuratorien zu wichtigen Säulen des Stifterverbandes, trugen sie doch den Gedanken der Wissenschaftsförderung landesweit in die Wirtschaft. Dabei dienen sie vor allem dem Austausch über wissenschaftspolitische Fragen wie Digitalisierung in der Bildung oder neue Impulse für das Lehren und Lernen, vernetzen Entscheider vor Ort und bündeln so ihr Engagement für Bildung, Wissenschaft und Innovation. Mit ihren regelmäßigen öffentlichen Veranstaltungen leisten die Landeskuratorien zudem einen wichtigen Beitrag zu den Aktivitäten des Stifterverbandes, die dadurch sowohl regional als auch über das gesamte Jahr hinweg gut verteilt sind und für eine hohe Präsenz des Stifterverbandes sorgen.

Unruhige Zeiten für den Stifterverband

.jpg), CC BY-SA 2.0 Foto: Stiftung Haus der Geschichte, [Ludwig Binder Haus der Geschichte Studentenrevolte 1968](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludwig_Binder_Haus_der_Geschichte_Studentenrevolte_1968_2001_03_0275.0001_(16477004053).jpg), CC BY-SA 2.0](/sites/default/files/styles/1080_x/public/ludwig_binder_haus_der_geschichte_studentenrevolte_1968_2001_03_0275.0001_16477004053_16_9.jpg?itok=gCLMxngR)

Transparenz tat auch aus einem anderen Grund dringend not: Die massiven Studentenproteste an den deutschen Universitäten stellten das Verhältnis von Wirtschaft und Wissenschaft auf eine harte Probe – und rüttelten damit an der Basis des Stifterverbandes. Man betrachtete zunächst von außen kopfschüttelnd die hilflosen Reaktionen der Universitäten auf die Revolte, bei der erst Tomaten und später Steine auf Professoren flogen. Dann gerieten Wissenschaft, Wirtschaft und Stifter verband selbst unaufhaltsam in den Sog der Proteste. Der Slogan der Stunde, „Unter den Talaren Muff von 1.000 Jahren“, der auf die Verstrickung zahlreicher Professoren in das NS-Regime anspielte, galt ebenso für sie.

Die Studenten verweigerten sich nicht nur den Zwängen des universitären Betriebs, sondern ebenso den Inhalten „bürgerlicher“ Wissenschaften. Dann eskalierte der Protest über den aktiven Widerstand zur illegalen Aktion. Zunächst versuchte sich der Stifterverband rauszuhalten. Er vermied eigene Aussagen in hochschulpolitischen Auseinandersetzungen, bekam aber zunehmend den Vertrauensverlust der Wissenschaft zu spüren: über die Geldgeber aus den Kreisen der Wirtschaft. Mitglieder des Stifterverbandes fragten nach, ob der Stifterverband tatsächlich besonders „revolutionäre“ Hochschulinitiativen fördere.

Tatsächlich geriet der Stifterverband in Erklärungsnot wegen einer Anfrage auf Förderung des Bunds Freiheit der Wissenschaft – einer Gruppe, die sich als Reaktion auf psychische und physische Gewalt von Teilen der Studentenrevolte formiert hatte und Andersdenkende an den Universitäten schützen wollte. Um nicht weiter zwischen die Fronten zu geraten, stellte der Stifterverband seine bislang üblichen Hilfen für hochschulpolitische Organisationen schrittweise ein. Kluge Zurückhaltung war im Verband das Gebot der Stunde.

100 Jahre Stifterverband

Die 1960er Jahre im Bild

2020 feiert der Stifterverband Jubiläum. Begeben Sie sich hier auf MERTON in den kommenden Wochen gemeinsam mit uns auf Expedition durch 100 Jahre Stifterverband - von der Vermessung des Atlantiks über die wiederaufgebauten Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg, über die Studentenproteste und die wiedervereinte Wissenschaftslandschaft bis hin zum digitalen Bildungsneuland. Um weitere Texte zur Geschichte des Stifterverbandes zu lesen, suchen Sie einfach nach dem Schlagwort „100 Jahre Stifterverband“.

Weitere Informationen zum Jubiläum und den geplanten Veranstaltungen finden Sie auch unter www.stifterverband2020.de