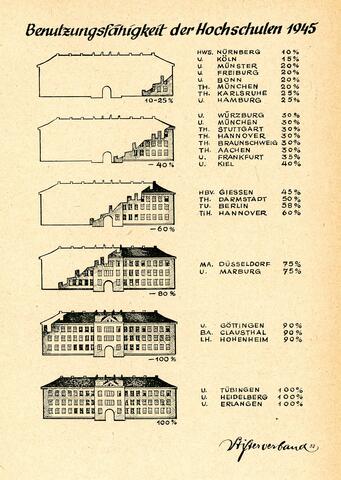

Die Jahre 1945 bis 1948: Stunde null für das deutsche Wissenschaftssystem. Es sind die Bundesländer, die sich als Erste bemühen, den ausgebombten Universitäten wieder auf die Beine zu helfen. Besonders für Forschungseinrichtungen bleibt die Lage desolat. In den Jahren 1949/50 – so beschreibt der Historiker Thomas Stamm-Kuhlmann die Lage – macht zum Beispiel „der Aufwand für die gesamte medizinische Forschung in Deutschland einige Tausendstel der Verwaltungskosten der öffentlichen Verwaltungskassen aus“. Immerhin kümmern sich verschiedene Industriezweige um ihre universitären Partnereinrichtungen und Institute. So baut die damals bedeutsame Kautschukindustrie die entsprechende Forschung an der TU Hannover mit Eigenmitteln wieder auf. Doch bleiben solche Maßnahmen meist regional begrenzt und sind, da sie „in Eigenregie“ erfolgen, kaum aufeinander abgestimmt. Noch fehlt es an einer geeigneten Organisation, die die Wissenschaftsförderung breitenwirksam und effizient steuern kann.

Stifterverband

Aufbruch aus der Wolfszeit

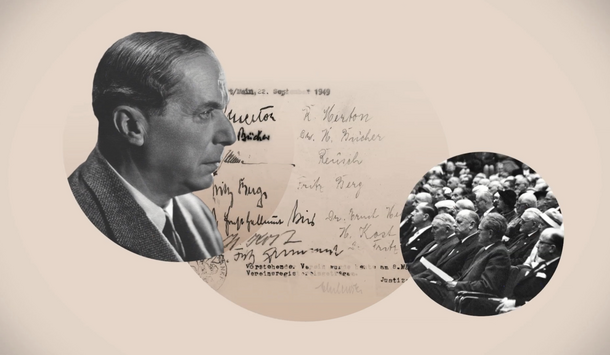

Vor 70 Jahren wurde der Stifterverband wiedergegründet. Seine Gründungsgeschichte war langwierig und überaus konfliktreich. Sie spiegelt viele Probleme der jungen Republik auf der Suche nach neuer Formgebung auf den Trümmern von Diktatur und Krieg.

Kraftprobe zwischen Wirtschaft und Politik

Schon bei ihren ersten Treffen versucht das Präsidium der Notgemeinschaft möglichst viel Einfluss auf Merton zu nehmen. Erhofft man sich doch, dass es dem Industriellen gelingen würde, seine „Freunde aus der Wirtschaft“ zu überreden, einen Großteil der für alle Universitäten im Land anstehenden Forschungskosten zu finanzieren und der Notgemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Diese soll selbstständig über die Weitergabe an die Universitäten bestimmen. Allerdings steht nicht nur Merton der Notgemeinschaft kritisch gegenüber. Aus Sicht vieler Unternehmer haben in ihr die Kultusminister und die Verwaltungsbeamten der Länder viel zu sehr das Sagen – und damit die Politik. In einer Zeit, in der selbst nach der ersten Bundestagswahl 1949 niemand klar voraussagen kann, ob sich im Land langfristig die SPD mit Enteignungsplänen oder der kapitalismuskritische Flügel innerhalb der CDU durchsetzen wird, misstrauen weite Kreise der Wirtschaft der Politik – und damit eben auch der Notgemeinschaft.

Einig sind sich viele Wirtschaftsführer auch, dass sie nicht für alle Leistungen der öffentlichen Hand einspringen können. „Gelder für Forschung und Entwicklung waren eigentlich immer knapp – damals wie heute“, kommentiert dies aufgrund langjähriger Erfahrung der ehemalige stellvertretende Programmchef des Stifterverbandes Heinz-Rudi Spiegel. Auch deswegen sollte der Stifterverband aus Sicht der Industrie – zumindest zur Zeit um 1948 – erst einmal dafür Sorge tragen, dass bei der Verteilung der Spenden vor allem nur „produktionsnahe“, also naturwissenschaftliche Institute unterstützt werden. Auch hierfür soll der Stifterverband als möglichst unabhängiger Interessenverband innerhalb der Notgemeinschaft tätig werden und überhaupt nur einen kleinen Teil der Gelder direkt an die Notgemeinschaft weiterleiten. Kein guter Ausgangspunkt für Verhandlungen.

Geschicktes Austarieren der Interessen

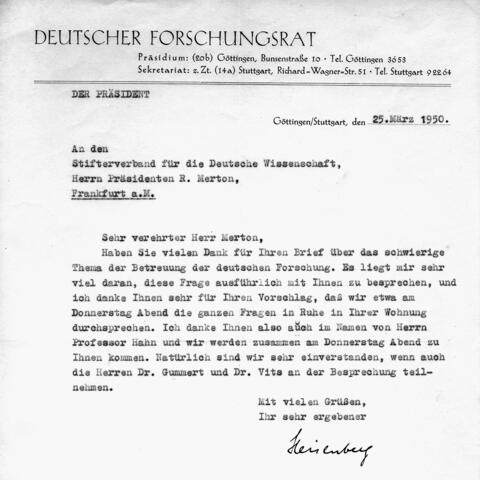

In vertrauensbildenden Gesprächen mit dem Vorstand des Stifterverbandes weist zum Beispiel der Präsident der Notgemeinschaft, Kurt Geiler, immer wieder auf das sogenannte blaue Dekret der britischen Militärregierung hin. Dieses besagt klar: Gelder dürfen nur streng nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten verteilt werden, weder nach industriellen noch nach politischen. Daran sei auch die Notgemeinschaft gebunden. Auf Grundlage dieses Diktums kann man sich überraschend schnell einigen. Während einer Sitzung am 23. Juni 1948 – noch vor der Gründung – ringt sich der spätere Vorstand des Stifterverbandes sogar dazu durch, die engere Verklammerung mit der Notgemeinschaft zu akzeptieren. Im Gegenzug gesteht diese der Wirtschaft zu, dass der Stifterverband bei der Verteilung der von der Wirtschaft an die Notgemeinschaft gezahlten Gelder klar mitbestimmen wird. Vertrauen schafft auch, dass sich die Leitung der Notgemeinschaft in dieser Zeit zunehmend effektiv gegen noch mehr Einfluss der Länder zur Wehr setzt. Zudem wird in den Gremien die Zahl der Vertreter der Wissenschaft und des Stifterverbandes gestärkt. Auch sieht sich der Vorstand des Stifterverbandes zunehmend der Tatsache ausgesetzt, dass die freie Wirtschaft besonders hohe Spendensummen (in Höhe mehrerer Millionen) nicht so schnell aufbringen kann, wie vor allem von Merton ursprünglich erhofft. Die Konsequenz: Statt von Anfang an als ein möglichst unabhängiger Verband zu operieren, ist es für den Stifterverband sinnvoll, sich jetzt auf die Suche nach Verbündeten zu machen.

„Im Zweifelsfall erschien es vielen wichtiger, die Zukunftsfähigkeit von Wissenschaft und Forschung voranzutreiben, statt sich in endlosen Auseinandersetzungen um Interessenunterschiede aufzureiben.“

Verhandlungen unter Löwen

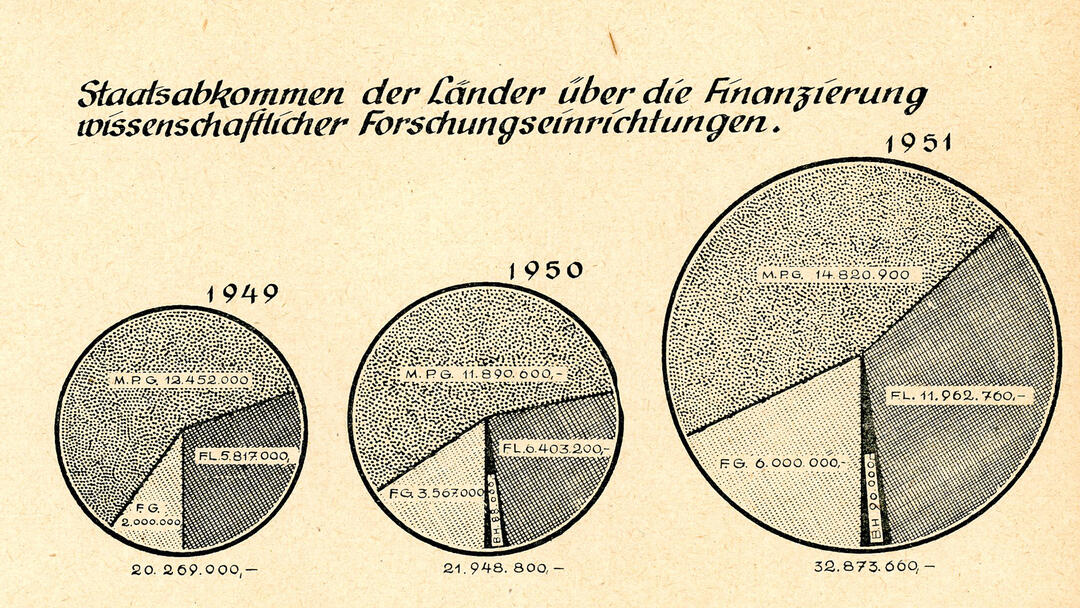

Ein ähnliches Muster zeigt sich beim – ernsthaften – Konflikt des Stifterverbandes mit der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) um das Jahr 1950 herum. Diese war nach dem Krieg kurzzeitig von der Auflösung bedroht und wurde erst durch ein Länderabkommen finanziell abgesichert. Für die Grundlagenforschung verantwortlich, gab sich die Leitung der MPG entschlossen, gewohnte Geldquellen für ihre 25 Forschungsinstitute zu verteidigen. Somit sorgte der Anspruch des Stifterverbandes, als die zentrale Sammelstelle im Land praktisch alle Spenden aus der Privatwirtschaft zu verwalten, zwangsläufig für Irritationen. Ein harter Brocken für die Führung der MPG: Forschungs- und Wissenschaftsinstitutionen, auch einzelne Wissenschaftler, sollten auf vereinzelte, isolierte Spendensammelaktionen bei der Wirtschaft ganz verzichten. Als Reaktion auf diese Forderung des Stifterverbandes spricht man bei der MPG in einer Notiz sogar vom drohenden „Selbstmord“ der Gesellschaft. Es sei unmöglich, auf Geldmittel der Mitglieder im eigenen Verband zu verzichten – immerhin befinden sich darunter solvente Unternehmen. Ein anderer interner Bericht beschreibt das Verhältnis mit dem Stifterverband in dieser Zeit als „societas leonina“, als fragwürdige „Gemeinschaft von Löwen". „Hinter den Kulissen muss es hoch hergegangen sein“, bestätigt Winfried Schulze. „Vor allem ging es um die Verteilung nicht zweckgebundener Spenden der Industrie an die Wissenschaft“, erläutert Jaromir Balcar vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) den Kern dieses Konflikts. Noch heute ist dieses „freie Spielgeld“ für Institutionen wie die MPG enorm wichtig, da es an keine bürokratischen Auflagen gebunden ist.

Trotz der Konflikte: Ein guter Start für das Wissenschaftssystem

Spätestens Mitte der Fünfzigerjahre kommt die „heiße Phase“ in der Neubildung des Wissenschaftssystems zum Erliegen. Der größte Anteil der Mittel aus der freien Wirtschaft fließt nun unter anderem an die Max-Planck-Gesellschaft, an die neu gegründete Fraunhofer-Gesellschaft und auch an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – die 1951 aus einer Fusion aus der Notgemeinschaft und dem Deutschen Forschungsrat entsteht. Diese Konsolidierung verschafft dem Stifterverband Spielräume, in Zukunft seltener als ein Vertreter klassischer Verbands- und Interessenpolitik aufzutreten und dafür öfter als innovativer Impuls- und Ideengeber, der bis heute wichtige Initiativen und Debatten im Wissenschaftssystem vorantreibt.