Die kleine Kiste auf der Fensterbank haben die Mitarbeiter von Onur Güntürkün gebaut und ihm zum Geburtstag geschenkt: Sie wollten ihn in die Versuchssituation seiner Tauben versetzen. In dem würfelförmigen Kasten in der Größe eines Schuhkartons steckt tatsächlich die Essenz der Forschung von Güntürkün. Zwei Bilder zeigt ein kleiner Bildschirm, eins rechts und eins links: Micky Maus und Kater Karlo, danach Obelix und einen römischen Legionär, jeweils zwei Comichelden. Wer vor der Kiste sitzt, muss auf eines der beiden Bilder drücken. Trifft er die richtige Entscheidung, kullert ein Schokostückchen aus einem eingebauten Schacht – eine Belohnung für den Probanden.

Wissenschaftskommunikation

Den Tauben ins Gehirn geschaut

Der Kasten mit den Comicfiguren ist die Abwandlung einer klassischen Versuchsanordnung: Eine Taube sitzt vor einer Art Bildschirm, auf dem Punkte in unterschiedlichen Farben aufleuchten. Pickt die Taube mit dem Schnabel auf die grünen Punkte, bekommt sie eine Belohnung. Wie lange braucht sie, bis sie herausfindet, dass die Farbe Grün und die Belohnung zusammenhängen? Oder, zweites Beispiel: Die Taube sieht verschiedene Fotos und wenn sie eines auswählt, das einen Menschen zeigt, bekommt sie eine Belohnung. Wenn sie gelernt hat, auf Menschen zu reagieren, folgt der nächste Schritt: Dank Bildbearbeitung fehlt den Menschen auf diesen Fotos mal der Kopf, mal fehlen die Beine – erkennt die Taube sie noch? Und was sagt das über Kognition, über Gedächtnis, über Abstraktionsvermögen? Stück für Stück, so hofft Onur Güntürkün, lässt sich aus lauter solchen kleinen Erkenntnissen ein großes Bild vom Gehirn zusammensetzen.

„Ich mag Tauben, weil sie so beamtisch arbeiten.“

Genau das ist das Ziel, das Güntürkün schon seit seiner Kindheit umtreibt. Als er acht oder neun Jahre alt war, machte er zu Hause Experimente mit Rüsselkäfern, für die er in den Schachteln von Musikkassetten kleine Labyrinthe einrichtete. Bald darauf kaufte er sich ein erstes Mikroskop mit dem Taschengeld, das er sich bei seiner Mutter durch Geschirrspülen verdiente. Geboren worden ist Güntürkün in der Türkei, als Kind kam er mit seinen Eltern nach Deutschland, studierte in Bochum und wurde schließlich zum vielfach ausgezeichneten Hirnforscher. „Das Denken“, sagt er, „lässt sich aus zwei Richtungen erkunden: Zunächst ist da die abstrakte Ebene, die wir in der Psychologie betrachten – da geht es um die Grammatik und die Regelhaftigkeit des Denkens. Und dann gibt es die zweite, die biologische Ebene: Wie wird das Denken generiert, was genau passiert da auf neuronaler Ebene im Gehirn?“

Der Wandel der Psychologie

Beide Bereiche hängen so eng zusammen, dass Wissenschaftler nur dann die Geheimnisse des Denkens entschlüsseln können, wenn sie sie gemeinsam betrachten. Heute ist das unter den Hirnforschern weitgehend Konsens, aber das war nicht immer so: „Als ich während meines Studiums in Buchläden Fachbücher zur Psychologie gesucht habe, waren die häufig ganz hinten einsortiert neben Astrologie und Esoterik. Damals galt Psychologie in der Öffentlichkeit nicht immer als solide Wissenschaft.

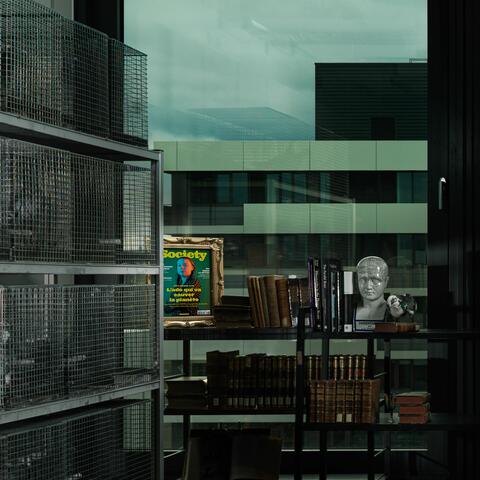

In seiner Arbeitsgruppe in Bochum arbeiten heute Psychologen, Biologen, Mediziner, Informatiker und Ingenieure zusammen; einige machen Experimente mit Tauben oder Versuchspersonen, andere untersuchen einzelne Neuronen im Gehirn – und alle zusammen kümmern sich darum, die Erkenntnisse aus Psychologie und Hirnforschung miteinander zu verknüpfen. Und: Die Psychologie-Lehrbücher, sagt Onur Güntürkün zufrieden, stünden heute in den Büchereien ganz vorn als Teil der Naturwissenschaften.

„Wir bauen hier einen Ort, an dem wir auf eine vollkommen neue Art und Weise experimentieren können. “

Die Vernetzung der Wissenschaftler soll künftig noch enger werden – in einem eigenen wissenschaftlichen Zentrum, das für Güntürkün die Erfüllung eines akademischen Lebenstraums ist. Er dreht sich an seinem Besprechungstisch um und zeigt auf das Modell eines imposanten Gebäudes, das er neben seinem Arbeitsplatz aufgebaut hat. „Think“ wird einmal in großen Lettern auf der Fassade stehen, wenn das Gebäude in einigen Jahren fertig sein wird – eine Abkürzung für „Zentrum für Theoretische und Integrative Neuro- und Kognitionswissenschaft“. „Wir bauen einen Ort, an dem wir auf eine vollkommen neue Art und Weise experimentieren können“, sagt Onur Güntürkün, dem mit diesem Gebäude ein Coup gelungen ist: Vor ihm hat es noch kein Psychologe in Deutschland geschafft, die Gelder für ein ähnliches Wissenschaftszentrum zusammenzubekommen. Auf 4.000 Quadratmetern sollen mehr als 100 Forscher zusammenarbeiten, die von der Zellbiologie über die Hightech-Bildgebung bis hin zur Philosophie des Geistes alle Disziplinen abdecken, die das menschliche Gehirn zum Gegenstand haben. Mit diesem Ansatz soll „Think“ einzigartig werden unter den Hirnforschungszentren; es könnte ein „vollkommen neues Arbeiten“ entstehen, wie es Güntürkün nennt.

Eins hat ihm sehr geholfen auf dem Weg vom hintersten Winkel der Unibibliothek zum eigenen Forschungszentrum, daran lässt Onur Güntürkün keinen Zweifel: seine Gabe zur Kommunikation. In öffentlichen Vorträgen erzählt er regelmäßig über die Gehirnforschung, er gibt Interviews und begeistert in seinen Seminaren immer neuen wissenschaftlichen Nachwuchs für dieses Gebiet, das zu den komplexesten Feldern in der Forschung gehört. „Ich hatte vorhin erst eine Vorlesung gegeben vor neuen Bachelorstudenten, morgen sind die Masterstudenten dran. Ungefähr eine Stunde erzähle ich dort, was ich mache, warum ich es mache und wie das Fach aussieht, das ich vertrete“, sagt Güntürkün. Ein paar Minuten vor der Vorlesung rollt er mit seinem Rollstuhl, auf den er seit seiner Kindheit angewiesen ist, zu den Aufzügen ganz oben im Hochhaus. In den paar Minuten, während er auf die Kabine wartet, die ihn hinunterbringt in den Hörsaal, legt er sich seine Gedanken noch mal zurecht, dann fährt er auf die Bühne und strahlt vom ersten Augenblick an den Enthusiasmus aus, den er für seine Forschung auch nach einigen Jahrzehnten noch verspürt: „Das sind die Momente, die ich wirklich sehr genieße!“

Über diese Serie

20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtich im Sommer 2021 in einer kleinen Retrospektive.