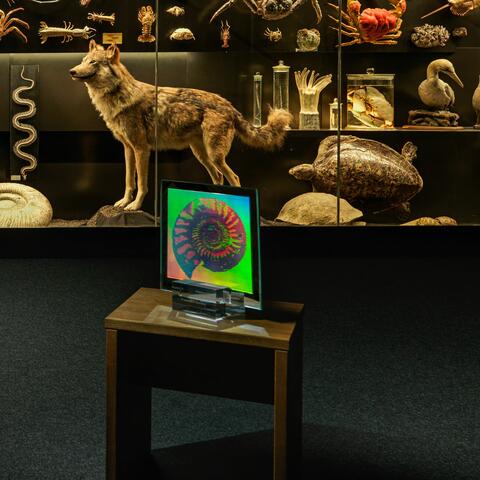

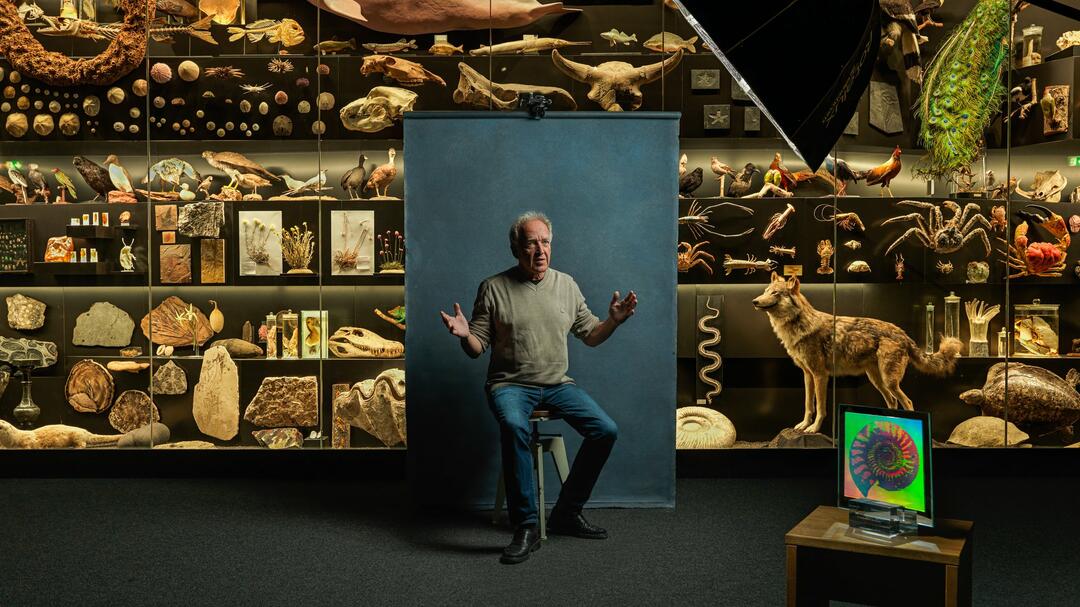

Auf einem schwarzen Hocker hat Friedemann Schrenk Platz genommen, ein unbequemer Sitz aus hartem Holz. Das Licht ist dämmrig, einzig die riesige Vitrine ein paar Meter entfernt ist hell erleuchtet. Vom Boden bis zur Decke füllt sie eine ganze Wand des gewaltigen Saals, mehr als ein Dutzend Meter lang und vollgestellt mit ausgestopften Tieren, mit Knochen, mit Fossilien. Das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main ist eine Institution unter Naturforschern mit seiner weltbedeutenden Sammlung; es ist ein Denkmal für die Wissenschaftsbegeisterung zu Beginn des 19. Jahrhunderts; für die Universalgelehrten aus jener Zeit, als das Museum wie ein imposanter Palast für die Forschung entstand.

Wissenschaftskommunikation

Abtauchen in die graue Vorzeit

Hallo und willkommen zu einem kurzen Gang durch die lange Geschichte der Menschheit, sechs Millionen Jahre zurück. Sie alle können sich hoffentlich an Ihre Elterngeneration erinnern, die meisten auch an die Großeltern, aber bei den Urgroßeltern hört es meistens schon auf. Das heißt also: Wir persönlich haben nur ein geringes Erinnerungsvermögen. Und ich rede hier bei den sechs Millionen Jahren Menschheitsgeschichte von 300.000 Generationen.

Was wir zur Verfügung haben, sind im Wesentlichen Knochen und Zähne. Das sind die härtesten Bestandteile im Körper. Gehirn fossiliert nicht, Sprache fossiliert nicht, auch Lachen ist nicht fossil überlieferbar. Wir haben also Knochen und Zähne, und selbst von denen haben wir sehr wenige. Statistisch gesehen haben wir alle 200 Generationen ein Fragment. Das ist ungefähr so, als würden wir versuchen, die Geschichte Mitteleuropas anhand eines römischen Krugs und einer Cola-Dose zu rekonstruieren.

Friedemann Schrenk, Jahrgang 1956, muss man sich als Kind vorstellen, um seinen Werdegang als Forscher zu verstehen. Daheim auf der Schwäbischen Alb gab es ein paar Schritte vom Elternhaus entfernt einen Hügel, der übersät war mit Versteinerungen. „Ich bin mit ihnen aufgewachsen“, sagt Schrenk. „Schon als Vierjähriger habe ich Ammoniten gesehen. Man schlägt mit einem Hammer auf den Stein und wenn er sich öffnet, entdeckt man etwas, was noch nie jemand vor einem gesehen hat.“ Später studierte er in Darmstadt und lernte, wie man aus den fossilen Spuren etwas über die Geschichte der Welt lernen kann – und wie einem jeder noch so unscheinbare Fund etwas über die Entwicklung des Lebens, über die Entwicklung des Menschen verrät. Und wie klimatische Änderungen immer wieder dazu geführt haben, dass die Evolution den Menschen verändert hat. Der aufrechte Gang etwa hänge eng damit zusammen, dass sich die Vegetation an Land verändert hat und nicht mehr genügend Essen bot, so Schrenk.

Der aufrechte Gang ist entstanden aufgrund der Nahrungssuche in Gewässern. Sein Beginn waren nicht die langen Beine, die wir heute haben: Am Anfang waren die Beine kurz und die Arme lang. Erst nachdem der aufrechte Gang entstanden war, haben sich die Beine verlängert, um den aufrechten Gang auch energetisch sinnvoll zu gestalten. Die Entwicklung in diesen sechs Millionen Jahren ging ganz langsam.

Derzeit ist Friedemann Schrenk wieder in Afrika unterwegs, ein See in Malawi hat es ihm angetan. „Er ist 600 Kilometer lang, 800 Meter tief und völlig unerforscht“, sagt er. Mit seinen Kollegen nimmt er Sedimentproben vom Boden des Sees, um dort möglicherweise wieder neue Spuren vom Menschen und seiner Entwicklung zu finden. Mit einem eigens konstruierten Floß sind sie unterwegs, um von dort aus auf den Grund des Sees zu kommen.

Spätestens vor drei Millionen Jahren waren sie überall in Afrika verbreitet, und so haben sie eigentlich lustig gelebt, die Menschen, und vielleicht hätten sie noch weiter so gelebt, wenn nicht wieder etwas Dramatisches passiert wäre: Damals haben sich in der nördlichen Hemisphäre die Eiszeiten entwickelt. In Afrika wurde es deshalb noch trockener, da sind für fast 200.000 Jahre die Regenzeiten beinahe völlig ausgefallen – das sind 10.000 Generationen. Für diese 10.000 Generationen war das Nahrungsangebot völlig verändert.

Friedemann Schrenk deutet auf die Exponate, die hier im Vitrinensaal hinter dem Glas aufgestellt sind. Seltene Vögel sind dabei, Raubtiere, aber auch Abdrücke von prähistorischen Reptilien. „Die Vielfalt der Natur beeindruckt mich immer wieder, die Geo- und Biodiversität“, sagt er. Und dann nimmt er die Perspektive des Forschers ein, der die Entwicklungen in Schritten von Jahrtausenden verfolgt: Erfolgreich sei eine Spezies dann, wenn sie lange überlebe. Die Dinosaurier hätten da den Menschen sehr viel voraus: 140 Millionen Jahre waren sie auf der Erde, der heutige Mensch – der Homo sapiens – bringe es hingegen auf bislang gerade einmal 300.000 Jahre. Und dann erzählt er von einer Entwicklung, die es lange Zeit parallel gegeben habe: Als sich die Nahrung wieder einmal veränderte und es mehr Nüsse und hartfaserige Früchte gab, entstanden sogenannte Nussknackermenschen. Sie hatten ein besonders ausgeprägtes Gebiss, mit dem sie an die Nahrung herankamen. Und gleichzeitig gab es die Vorläufer der heutigen Menschen, die erstmals Werkzeug verwendeten.

Seither reden wir bei der Gattung Mensch von einer biokulturellen Evolution. Bei der biologischen Evolution wird die Information über die Gene weitergegeben, bei der kulturellen Evolution letztlich über die Sprache – dann, wenn es um Werkzeuge, um Kulturtechniken geht. Spätestens vor zwei Millionen Jahren haben die Menschen zum ersten Mal Afrika verlassen und sich dann praktisch über die ganze Welt verbreitet.

Dann musste die Wiege der Menschheit zurückgeholt werden. Aber natürlich nicht nach Deutschland oder Frankreich, sondern nach England. Deswegen wurde dort im Jahr 1913 ein Fossil gefälscht. Man hat Folgendes gemacht: Man hat den Unterkiefer genommen von einem Affen, den Schädel von einem Menschen, man hat die Zähne ein bisschen abgefeilt und das Ganze in eine Kiesgrube gepackt. Dort wurde es dann gefunden. Und das sollte beweisen, dass die Wiege der Menschheit in England war. Sie sehen: Da steckt ein politisches Weltbild dahinter.

Es gebe keinen Beleg für menschliche Aggressionen bis zu dem Moment, wo die Besiedlungsdichte der Welt und damit auch Konkurrenzkämpfe zugenommen hätten. In den 1970er-Jahren dann habe die Wissenschaft versucht, die Menschheitsgeschichte aus der Perspektive der Gleichberechtigung der Frau zu verstehen, wohingegen heute Klimafragen im Vordergrund stünden. „Wir können natürlich nur so interpretieren, wie unser Weltbild ist“, sagt Schrenk. Die Fossilien würden also öfters uminterpretiert. „Es gibt eben kein Richtig und kein Falsch.“

Hätte er mit seinem Interesse am Rassismus nicht eher Soziologie oder Politologie studieren sollen als ausgerechnet alte Knochen? Friedemann Schrenk winkt ab. Ja, das hätte er auch machen können. „Wirklich interessant“, sagt er dann, „wird die Entwicklung des Menschen aber sowieso erst im Lauf von 10.000 Generationen.“

Über diese Serie

20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtich im Sommer 2021 in einer kleinen Retrospektive.

Alle Folgen dieser Serie

via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HPCR-UR_50) Foto: [Gerbil_Unterkiefer HCRP-UR 501](https://de.wikipedia.org/wiki/UR_501#/media/Datei:HPCR-UR_501-04.jpg, [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HPCR-UR_50)](/sites/default/files/styles/large/public/hpcr-ur_501-04.jpg?itok=2HEyc2kK)