So leer war es schon lange nicht mehr an einem Mittwochvormittag im Foyer des Gymnasiums Essen Nord-Ost. Links führt eine Treppe zu den Klassenräumen im Obergeschoss, rechts geht es durch eine Tür zur Aula. Inmitten der Stille steht Kolja Brandtstedt vor einer mannshohen Pinnwand. Er trägt einen Vollbart und einen Kapuzenpulli. Heute steht er hier in seiner Rolle als stellvertretender Projektleiter der Initiative Pacemaker. „Das ist der Plan für den heutigen Tag“, sagt er und deutet auf einen eng bedruckten Zettel an der Wand. Hinter ihm auf einem Tisch neben der Eingangstür fährt ein kleiner Roboter.

Future Skills

Netze für gute Bildung

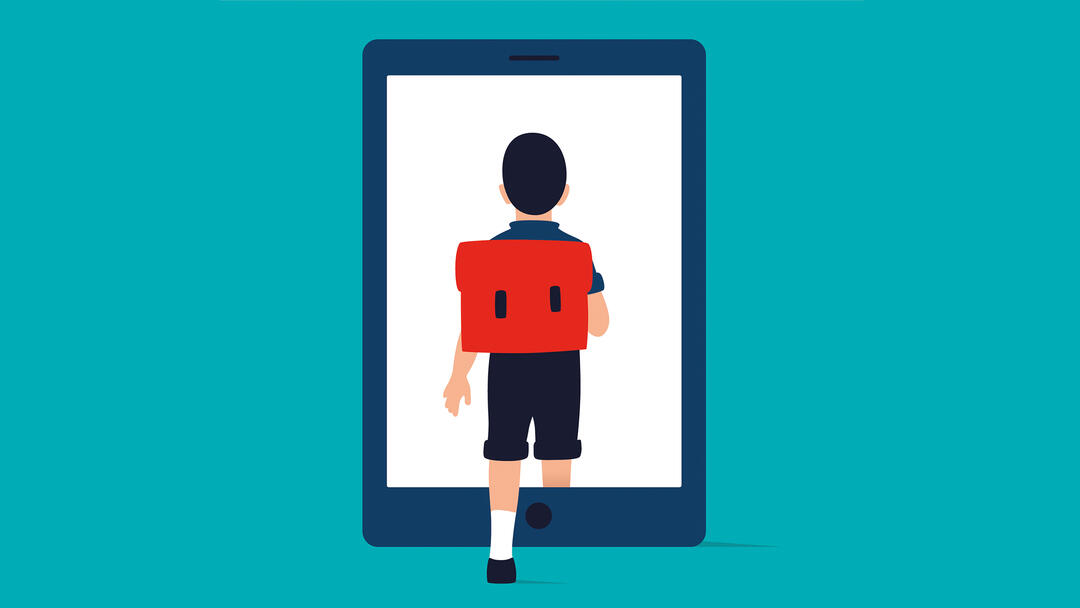

Der Name der Initiative Pacemaker ist Programm: Kolja Brandtstedt bringt engagierte Lehrer aus Schulen in ganz Deutschland in Kontakt und unterstützt Praxistage wie diesen heute an der Schule in Essen. „Im Mittelpunkt steht dabei die Inspiration: Wir wollen die Lebenswelt der Schüler stärker in den Unterricht einbeziehen, dazu gehören zum Beispiel soziale Medien und Smartphones“, sagt Brandtstedt. Er deutet erneut auf das eng bedruckte Plakat mit den Workshopangeboten. „Die Kurse zur Videotechnik bietet eine Lehrerin von einem anderen Essener Gymnasium an, die Einheit zur Virtual Reality und zu den Lernrobotern gestalten Mitarbeiter unserer Initiative, die Einführung in die Lernplattform gibt ein Lehrer von dieser Schule hier“, erklärt er. Unter den Referenten finden sich Medienberater, Lehrer aus ganz Deutschland und auch Schüler, die im Umgang mit digitalen Medien besonders fit sind. Genau darin liegt der Charme des Netzwerkens – es tauschen sich Praktiker über ihren Alltag aus. Und jeder Lehrer überlegt am Schluss, was sich wie für den eigenen Unterricht umsetzen lässt.

Wie digitaler Unterricht funktioniert

In einem der Klassenzimmer ist eine riesige grüne Stoffbahn aufgespannt, davor steht ein Scheinwerfer wie im Fotostudio. Eine Handvoll Lehrer sitzt darum herum; noch schauen sie nicht auf das improvisierte Studio, sondern nach vorn auf die Leinwand. „Auch so kann ein Referat aussehen“, sagt der vortragende Medienberater. Auf Knopfdruck läuft ein Video aus dem Erdkundeunterricht über die Leinwand, in dem ein junger Gymnasiast vor einer Landkarte steht und verschiedene Länder vergleicht. „Deutschland hat 83 Millionen Einwohner“, sagt er, „die Hauptstadt heißt Berlin und hat 3,5 Millionen Einwohner“ – zu sehen ist jetzt das Brandenburger Tor im Abendlicht.

Diese Spezialeffekte gelingen mithilfe eines Green Screens: Die Schüler nehmen sich selbst vor einer grünen Leinwand auf, die sich später im Film durch beliebige Hintergründe ersetzen lässt. Je nach Thema können sich die Schüler im Biologieunterricht neben einen Löwen montieren, in Physik auf der Tragfläche eines Flugzeugs zeigen oder in Latein auf dem Limes. „Und jetzt seid ihr dran“, ruft der Medienberater den Lehrern zu. Vor der grünen Stoffbahn nehmen sich die Lehrer auf, per App schneiden sie anschließend in kurzer Zeit ihren eigenen Film. „Das lässt sich problemlos mit der Technik erledigen, die jeder Schüler sowieso in der Tasche hat“, erklärt der Vortragende währenddessen. „Und vor allem: Bei solchen Aufgaben kann sich kein Schüler mehr raushalten, da sind alle gefragt!“

„Wir wollen den Lehrern die Angst vor dem Neuen nehmen.“

Fortbildungen in Form solchen Netzwerkens gibt es in Deutschland vielerorts. Das Essener Gymnasium Nord-Ost ist Teil des Netzwerkes Schule in der digitalen Welt, das der Stifterverband gemeinsam mit der Heinz Nixdorf Stiftung initiiert hat. Kolja Brandtstedt ist einer der Coaches, die für das Netzwerk bundesweit aktiv sind. 18 Schulen hat der Stifterverband ausgewählt; Gymnasien sind dabei, Grundschulen, Berufskollegs; manche sind groß, andere klein, manche liegen auf dem Land, andere in städtischen Gebieten. Gemeinsam ist ihnen nur eines: Ihre Lehrer haben erkannt, dass sie den Unterricht andern müssen, um ihre Schüler zeitgemäß zu erreichen. „Wir haben bewusst keine Leuchtturmprojekte ausgesucht und keine digitalen Pioniere, sondern ganz normale Schulen. Die wichtigste Voraussetzung war: Sie wollen von sich aus etwas ändern“, sagt Anne Lützelberger, die das Projekt beim Stifterverband leitet.

Im zweiten Teil unserer Reise geht es um die Vernetzung von Hochschulen und Unternehmen. Denn Weiterbildung wird in künftigen Arbeitswelten eine deutlich höhere Bedeutung erhalten als heute.

Der dritte Teil unserer Reise zu den Netzwerk-Pionieren führt uns an die Hochschulen. Wir lernen den Psychologie-Studenten Jorin Meyer von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin kennen. Er arbeitet mit vielen anderen daran, die Digitalisierung der Hochschulen bestmöglich zu bewältigen.

Dieser Text, der vor der Corona-Krise entstanden ist, erschien zuerst in: CARTA 2020 - Das Bildungsmagazin des Stifterverbandes