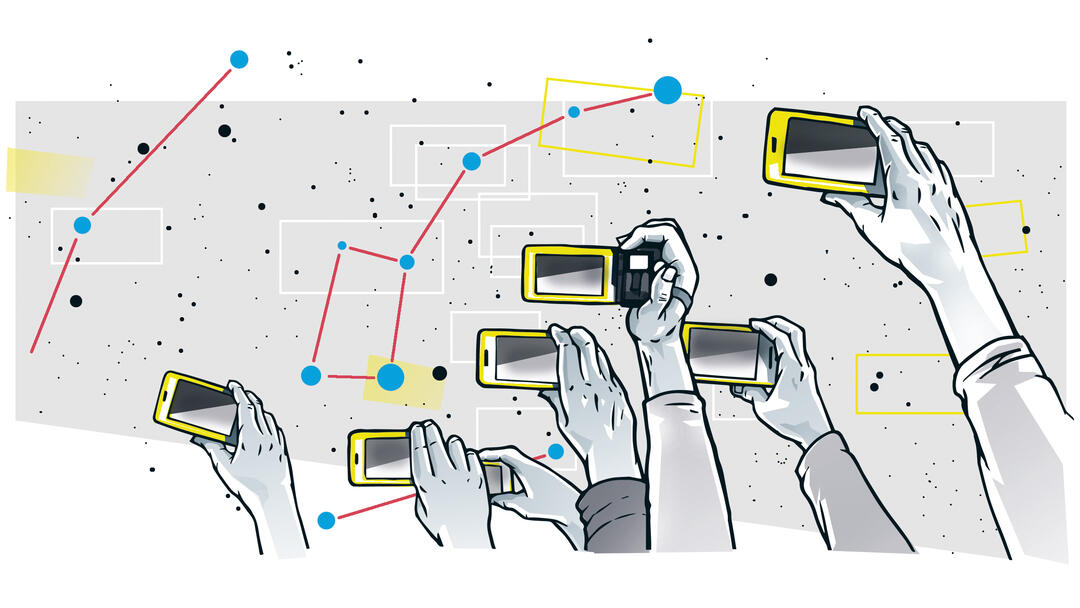

Auf den ersten Blick sind es seltsam anmutende Szenen, die sich an einem kühlen Abend im Berliner Park am Gleisdreieck abspielen. Ein Dutzend Besucher in Outdoor-Kleidung zückt wie auf Befehl seine Smartphones, richtet sie gegen den Himmel und beginnt, Sterne zu fotografieren. Was auf den ersten Blick wie ein spontanes Happening aussieht, ist citizen science – Bürgerwissenschaft in Aktion, koordiniert und geplant vom kanadischen Physiker und Postdoc an der FU Berlin, Christopher Kyba.

Über das Web, über soziale Medien hat der junge Physiker zu diesem „Flashmob für die Wissenschaft“ aufgerufen. „Die Teilnehmer fotografieren Sternbilder, die dann kategorisiert werden – je nachdem, wie viele einzelne Sterne zu erkennen sind“, erklärt Kyba. Mit seinem Projekt will er zunächst kartieren, wie künstliche Beleuchtung das natürliche nächtliche Licht beeinträchtigt. Im nächsten Schritt soll untersucht werden, wie sich diese Lichtverschmutzung auf Mensch und Umwelt auswirkt. Unter dem Titel „Verlust der Nacht“ sucht Kyba seine Mitstreiter dafür auch auf der ersten deutschen Citizen-Science-Plattform „Bürger schaffen Wissen“, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Stifterverband gefördert wird.

Future Skills

Zeitenwende in der Wissenschaft

Skepsis gegenüber Vorreitern

In Kybas Lichtverschmutzungs-Projekt werden wie unter einem Brennglas Chancen und Möglichkeiten sichtbar, die neue digitale Medien Forschern bieten. Die Praxis des jungen Wissenschaftlers stellt aber auch herkömmliche wissenschaftliche Institutionen und Verfahren auf mehrfache Weise infrage: Nicht über herkömmliche Forschungsförderung, sondern über Crowdfunding auf der Plattform sciencestarter.de warb er Gelder für Lichtmessgeräte ein, mit denen nun ganze Schulklassen die Himmelshelligkeit messen sollen. Die bisher festgefügte Rolle des Wissenschaftlers löst sich mit jungen Nachwuchsforschern und älteren, nicht weniger enthusiastischen und oft kenntnisreichen Laien, die sich übers Netz zum Sternguck-Flashmob verabreden, zunehmend auf. Dank der massenhaften Hilfe von Bürgerwissenschaftlern und nahezu ubiquitär verfügbarer digitaler Technik können Daten in Mengen erhoben werden, wie es bislang nie möglich war.

In der deutschen Hochschullandschaft indes sehen viele solche digitalen Vorreiter wie Kyba mit Skepsis und Distanz: Eine digitale Wissenschaft verlangt Offenheit, Transparenz und Austausch – die Bereitschaft, zu teilen, Ideen wie Daten, und dies bereits in einem frühen Stadium des Erkenntnisprozesses. Dies kollidiert mit klassischen Strukturen des Wissenschaftssystems: Reputation erwerben Forscher nach wie vor dadurch, dass sie ihre Erkenntnisse als erstes in renommierten Zeitschriften publizieren. Informationen vorher herauszugeben, wird daher als hinderlich, wenn nicht gefährlich betrachtet.

„Man spielt an den Hochschulen nun so ein bisschen Digitalisierung.“

Doch nicht nur in der Forschung, auch in der Lehre entfaltet die Digitalisierung ihren disruptiven Charakter. Akademische Autoritäten, die ihr Wissen früher als Quasimonopolisten ex cathedra verkünden konnten, sehen sich mit einer horizontal wie heterogen organisierten Netzcommunity konfrontiert. Wissen zirkuliert in Foren und Wikis, statt Verkündigung zählen dort die Fähigkeiten zu Austausch und Kommunikation auf Augenhöhe, ein lernendes System, in dem Laien- und Expertentum stets im Fluss sind. Dazu kommt eine schiere Explosion von über das Web verfügbaren Informationen. Kompetenzen wie die der mühsamen Generierung von Wissen treten in den Hintergrund gegenüber Fähigkeiten, zu ordnen, Relevanz zu erkennen, Richtigkeit und Rationalität festzustellen.

Ignorieren und Nicht-wahrhaben-Wollen, Schockstarre und akademisches „Beamten-Mikado“ nach dem Motto: „Wer sich bewegt, hat verloren“ – dies seien überwiegend die ersten Reaktionen an deutschen Unis auf die digitale Herausforderung gewesen, schildert Anja C. Wagner, eine der führenden Multimedia-Expertinnen Deutschlands und Mitgründerin der Crowd University for modern life. Nachdem sich die Wirkungen von Web, Smartphone & Co nicht mehr wegdiskutieren ließen, sei nun eine zweite Phase eingetreten: „Man spielt nun so ein bisschen Digitalisierung“, sagt Wagner.

Loviscach, der seine Vorlesungen selbst seit Jahren auf das Videoportal YouTube stellt und neuerdings auch einen MOOC (massive open online course) bei der US-Plattform Udacity anbietet, nennt die Idee, dass bereits fortgeschrittene Studenten Inhalte und Aufgaben für ihre Kommilitonen niedrigerer Semester produzieren könnten. „Und dabei nicht nur Aufgaben produzieren, sondern auch wirklich interagieren, kommunizieren zwischen den Semestern, mithilfe digitaler Medien. „Überhaupt“, sagt Loviscach, „werden diese Kommunikationsfunktionen viel zu wenig genutzt.“ Der Einsatz digitaler Medien hat seine Rolle als Hochschullehrer bereits fundamental verändert: Denn der Mittfünfziger setzt auf das Konzept des inverted teaching, des „umgedrehten Lernens“, bei dem Studierende den Stoff zu Hause mithilfe von Lernvideos erarbeiten. Im Hörsaal ist dann Zeit für Fragen und Probleme der Studenten, für Vertiefung, für Dialog. Aus dem einst einsam Vortragenden wird ein professioneller Experte, der Fachdiskussionen moderiert und lenkt.

„Diese ganze Diskussion nach dem Motto „Was kann ich damit sparen“ ist der falsche Ansatz.“

Der anfängliche Hype um die MOOCs, konstatiert die Wissenschaftsmanagerin Dorothea Rüland, sei in Deutschland wieder ein wenig abgeklungen. „Man ist hier wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet“, sagt Rüland, die auch als HFD-Themenpatin für „Internationalisierung & Marketingstrategien“ fungiert. Man nehme nun wahr, dass elektronische Lehrformate, die nicht nur produziert, sondern auch aktualisiert und fachlich begleitet werden müssten, auch erhebliche Kosten verursachten.

Macht sich in puncto digitaler Lehre bereits eine Desillusionierung an deutschen Hochschulen breit? Der Münchner Hans Pongratz jedenfalls macht durchaus ein digitales Gefälle zwischen Forschung und Lehre aus. „Die Forschung ist bereits sehr digitalisiert und international. Unsere Forscher sind sehr international und hochgradig vernetzt. Die sind da sehr am Puls der Zeit. In der Lehre ist das oft noch nicht so.“ Ein Gefälle, das sich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften fortsetzt.

„Besonders die Bioinformatik ist hier ein Feld, das sich rasant entwickelt“, sagt Jürgen Renn, Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Die Bioinformatiker vom International Barcode of Life etwa wollen mithilfe von crowdsourcing alle auf der Erde lebenden Tierarten identifizieren. Bürger weltweit sind aufgerufen, Proben einzusenden, die in eine Datencloud hochgeladen werden. Die Plattform für die Analyse stellt der Software-Multi SAP zur Verfügung. Ein ähnliches Angebot hat IBM in Brasilien gestartet, um die Biodiversität im Amazonasgebiet zu kartieren.

Die Frage danach, wem die gesammelten Daten gehören – und wer die Rechte an einer gegebenenfalls kommerziellen Verwertung erhält, stellt sich sowohl bei der Einbeziehung von Konzernen wie Bürgerwissenschaftlern. Drängender wird die Frage nach Daten, ihrer Verwertung und ihrem Schutz bei big data in der Medizin. Potsdamer Forscher etwa haben das „In-Memory-Verfahren“ entwickelt, bei dem sich die einst langwierige Entschlüsselung eines individuellen menschlichen Genoms dank eines Superrechners auf wenige Sekunden reduzieren lässt.

Über Nacht grast der Potsdamer Computer dann alle Informationen aus öffentlich zugänglichen Genom-Datenbanken ab und sucht darin nach vergleichbaren Fällen. Das Ziel: Therapien zu finden, die anderswo eine hohe Überlebensrate bei bestmöglicher Lebensqualität sicherten. So wird der Fortschritt von Therapien abhängig von netzbasierten big data, der flächendeckenden Registrierung aller Patienten.

Mensch oder Maschine

Die Möglichkeit, dank stark gestiegener Rechenleistung große Datenmengen zu archivieren und zu verarbeiten, verändert langsam, aber stetig auch die Geisteswissenschaften. Die digital humanities sind im Kommen, auch sie haben durch big data einen Schub erfahren, sagt Andrea Rapp, Professorin für germanistische Computerphilologie an der Technischen Universität Darmstadt. Rapp und ihr Team haben die Handschriften einer Benediktinerabtei in Trier mittlerweile vollständig digitalisiert, 180.000 Seiten, „das ist schon ziemlich ,big‘“, lacht die Professorin.

Statt mühsamer menschlicher Arbeit setzt Rapp auf Automatisierung: Vom Einlesen über die Vermessung der Seiten bis zu ihrer statistischen Auswertung. „Man kann nun einen Überblick über interessante Stellen bekommen, die man sich mit menschlicher Arbeitskraft schon aus Zeitgründen nie erarbeiten könnte.“

Ein großer Vorteil der Digitalisierung von Quellen: „Statt zufallsabhängig zu finden, kann man nun sehr genau suchen und nachbohren.“ Im Fall der digitalisierten Klosterschriften ließen sich nun belastbare Zahlen dazu gewinnen, wie sich etwa das Verhältnis von Layout zu Text bei einer Bibel entwickelt hat. Weißraum sei etwa sehr aussagekräftig: Habe man diesen beim kostbaren Papier auf verschwenderische Weise zugelassen, so lasse sich eventuell darauf schließen, dass das dort Geschriebene als umso höherwertig gegolten habe. Rapps Kollege Matthew Jockers ließ eine Software über mehrere tausend englischsprachige Romane aus dem 18. und 19. Jahrhundert laufen. Über die Häufigkeit bestimmter Wörter und literarischer Motive wies er nach, dass Walter Scott und Jane Austen spätere Autoren am stärksten beeinflussten.

„Wir bekommen eine ganz andere Qualität durch eine neue Genauigkeit“, betont Rapp. Wenn man statt drei bis vier nun etwa 1.000 Textstellen auswerten könne, rücke eine gesamthafte Prüfung des Forschungsmaterials in Greifweite. Eine größere Transparenz, eine schärfere Präzision, aber auch eine bessere Nachvollziehbarkeit hielten Einzug in die humanities. Die Implementierung der wichtigen Kategorien aus der Naturwissenschaft, sagt Rapp, könne perspektivisch zu einer Wiederannäherung von Geistes- und Naturwissenschaften führen.

„Digitale Methoden besitzen keine unbestechliche Objektivität. Nur weil der Rechner alles gleich behandelt, heißt das nicht, dass keine Ungleichbehandlung in den Anweisungen steckt.“

Doch die Geisteswissenschaften zeigen sich durchaus gespalten, was den Vormarsch der Digitalisierung angeht. Zu den Digital-Skeptikern zählt der Medienwissenschaftler Theo Röhle. Röhle warnt davor, dass eine „Faszination für Verfahren und Technik selber den realistischen Blick darauf verstellen könnte, was da an Neuem produziert wird“. Eine Art Objektivitätsversprechen drohe sich in die Geisteswissenschaften einzuschleichen.

Im Aufsatz „Digital Methods: Five Challenges“, den Röhle gemeinsam mit Bernhard Rieder verfasst hat, sieht er etwa den visuellen Output digitaler Forschung kritisch. Die Kraft der Bilder sei eindrucksvoll und intuitiv überzeugend, die angebliche Eindeutigkeit drohe jedoch Ambivalenzen, unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten, zu verschleiern. Theo Röhle zweifelt auch die angeblich unbestechliche Objektivität digitaler Methoden an. Die Art, wie Analyseeinheiten definiert und interpretiert werden, beinhalte immer auch subjektive Entscheidungen. „Nur weil der Rechner alles gleich behandelt, heißt das nicht, dass keine Ungleichbehandlung in den Anweisungen steckt“. Den Forschungsprozess zu mechanisieren und Aufgaben an Algorithmen zu delegieren – das könne paradoxerweise die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit der Methodik, die Reproduktion und die wissenschaftliche Kritik unterminieren. Die Welt als Netzwerk zu deuten, überbetone zudem das Strukturelle, es drohe die Gefahr, eine „universelle Wissenschaft“ schaffen und divergierende wissenschaftliche Disziplinen versöhnen zu wollen. Dies sei aber in der Vergangenheit mehrfach gescheitert. In Zeiten, in denen Forschungsvorhaben zunehmend nur noch auf Projektbasis finanziert würden, drohe schließlich eine Bevorzugung von Herangehensweisen, die vorzeigbare, einleuchtende Resultate vorlegen könnten, „einer Art der Wissensproduktion, die aus der Förderlogik heraus attraktiv ist.“

Reflexions- und Arbeitsintensives, das nicht mit schnellen Ergebnissen aufwarten kann, könne als zu teuer erscheinen. „Wir müssen nicht nur das Potenzial, sondern auch die Grenzen der neuen Methoden sehen“, warnt Röhle. Keinesfalls wolle er als Technikpessimist missverstanden werden. „Aber die Werkzeuge, die wir nutzen, schreiben immer auch an den Ergebnissen mit.“

Entscheidende Quellen des Wissens seien hier nicht mehr einzelne Publikationen bei Wissenschaftsverlagen, sondern vernetzte Datenbanken und Simulationen. Renn macht sich daher nicht nur für open access stark, sondern für großräumige offene und unabhängige digitale Strukturen, „die Schaffung eines Qualitätsraums für Informationen“. Diesen, so Renn, müsse die Zivilgesellschaft indes gegen die Kräfte von Markt und Staat energischer denn je erringen und verteidigen.