Jutta Abulawi ist Überzeugungstäterin. „Konstruktion Maschinenelemente“ lautet der etwas sperrige Titel einer ihrer Lehrveranstaltungen, die den Bachelorstudierenden nicht nur das Fachwissen, sondern zugleich auch den praktischen Nutzen vermitteln soll. Gute, die Studierenden motivierende Lehre ist der Professorin für Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, wichtig. Sie hat dafür eine normale Vorlesung in ein integratives Projekt umgewandelt, damit die Studierenden nicht nur Stoff für die Prüfungen in sich hineinschaufeln und wieder ausspucken, sondern dabei lernen, wie man ein Projekt plant: von der Idee über die Umsetzungsplanung und Konstruktion bis hin zur Präsentation. Damit erwerben sie ihre Leistungspunkte. „Es ist schön zu sehen, wie man aus einer bei den Studierenden nicht sehr beliebten Lehrveranstaltung etwas sehr Lebendiges und Anwendungsbezogenes machen kann“, sagt die Professorin.

Airbus, ein Kooperationspartner der HAW Hamburg, stellt den Studierenden dafür konkrete Projektaufgaben, zum Beispiel Cockpitzugänge besser abzusichern. Oder wie die Beladung von Flugzeugfrachträumen optimiert werden kann. Eine Studierendengruppe kam mit ihrer Idee, eine Art Inlineskates anstelle des schwereren Rollensystems für Container zu verwenden, bei der Präsentation so gut an, dass sie jetzt ein Patent anmelden konnte.

Lehre

Kulturwandel in der Lehre?

Auf neuen Lehrpfaden

Die vertrauten Trampelpfade der Lehre verlassen, sich auf neue Konzepte einlassen. Die Studierenden motivieren, Durchfall- und Studienabbruchquoten senken und eigene Ideen an Kollegen weitergeben: Wie Jutta Abulawi haben sich viele Hochschulprofessoren auf diesen Weg gemacht. Dafür geben Bund und Länder seit 2011 und noch bis 2020 im Qualitätspakt Lehre (QPL) insgesamt zwei Milliarden Euro aus. 156 Hochschulen werden derzeit noch darüber gefördert. Auch andere Initiativen und Wettbewerbe unterstützen ambitionierte Lehre: Der Stifterverband hat mit dem Wettbewerb Exzellente Lehre (2009 bis 2013 gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz) oder mit Einzelförderungen wie Fellowships für Innovationen in der Lehre, mit dem Programm Lehren oder dem Ars legendi-Preis vielen Projekten Anschubhilfe geleistet. Die Philosophie hinter den langfristig erfolgreichen Projekten lautet: Gute Lehre muss an der Hochschule zur Chefsache erklärt werden, die Hochschulleitung muss hundertprozentige Rückendeckung geben.

Die besten Hochschullehrer Deutschlands

Sigrid Harendza, Professorin für Innere Medizin/Ausbildungsforschung und -entwicklung an der Universität Hamburg, Ars legendi-Preisträgerin 2006

„Mit den Studierenden gemeinsam wissenschaftlich basierte Lösungen für die Probleme von Patienten zu entwickeln, das steht im Mittelpunkt meiner Lehre. Entscheidend ist dabei die Guided Discovery, eine Methode, bei der die Studierenden unter Anleitung selbst klinisch denken, Wesentliches erkennen, Ergebnisse herleiten und Denkfehler wahrnehmen. Das eigene Entdecken und Begründen von Lösungen macht den Studierenden viel Freude und führt außerdem zu nachhaltigerem Wissen.“

Reinhard Putz, Professor für Anatomie an der Universität München, Ars legendi-Preisträger 2006

„Entscheidend ist, die jungen Menschen in ihren Erwartungen und ihren Sorgen ernst zu nehmen und ihnen den Einstieg in neue Denkräume zu ermöglichen. Mein persönliches Erfolgsrezept: (1) klare Definition der Lernziele für die Studierenden, (2) taktische Steuerung der einzelnen Lehrveranstaltung durch gezielte methodische Vielfalt und (3) die Studierenden spüren lassen, wozu das Ganze! Unterricht muss sowohl für die Studierenden als auch für die Dozenten Sinn ergeben und Spaß machen!“

Rolf Sethe, seit 2008 Professor für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich , Ars legendi-Preisträger 2007

„Juristische Lehre besteht leider noch ganz überwiegend aus Frontalunterricht. Ich habe meine Großveranstaltungen zu dialogbasiertem Unterricht umgestaltet. In jeder meiner „Vorlesungen“ finden sich nun Blöcke, in denen ich mit einzelnen Teilnehmern in ein Gespräch eintrete, um den Unterrichtsstoff zu vertiefen. Um den Teilnehmern die Angst zu nehmen, im Hörsaal zu reden, vereinbare ich in der ersten Stunde eine feste Spielregel mit ihnen: „Man darf die Frage weitergeben und muss sich nicht rechtfertigen, wenn man nicht antworten will oder kann. Der Dozent fragt nie nach, warum jemand weitergibt.“ Die Studierenden testen in der ersten Stunde, ob ich mich an diese Regel halte, indem manchmal eine ganze Bankreihe die Frage weitergibt. Dieses Ausprobieren lässt rasch nach, wenn die Teilnehmer merken, dass die Regel eingehalten wird. Die Zahl der Gesprächspartner steigt von Stunde zu Stunde. Es gelingt regelmäßig, pro Vorlesung mit 40 bis 50 Personen ins Gespräch zu kommen.“

Michael Vogel, Professor für BWL und Tourismusmanagement an der Hochschule Bremerhaven, Ars legendi-Preisträger 2008

„Selbstständiger Wissensaneignung gebe ich klar den Vorzug vor aktiver Wissensvermittlung. Deshalb halte ich die Methode des problembasierten Lernens (PBL) für so wichtig: Hier stellen die Studierenden die Fragen, erarbeiten selbst Antworten und reflektieren ihren Lernprozess. Das von mir 2010 mitgegründete Sozialunternehmen Zeitschrift der Straße geht noch weiter: Es bietet Studierenden ein interdisziplinäres Umfeld für Action Learning, das sie durch eigenes Handeln mitgestalten können.“

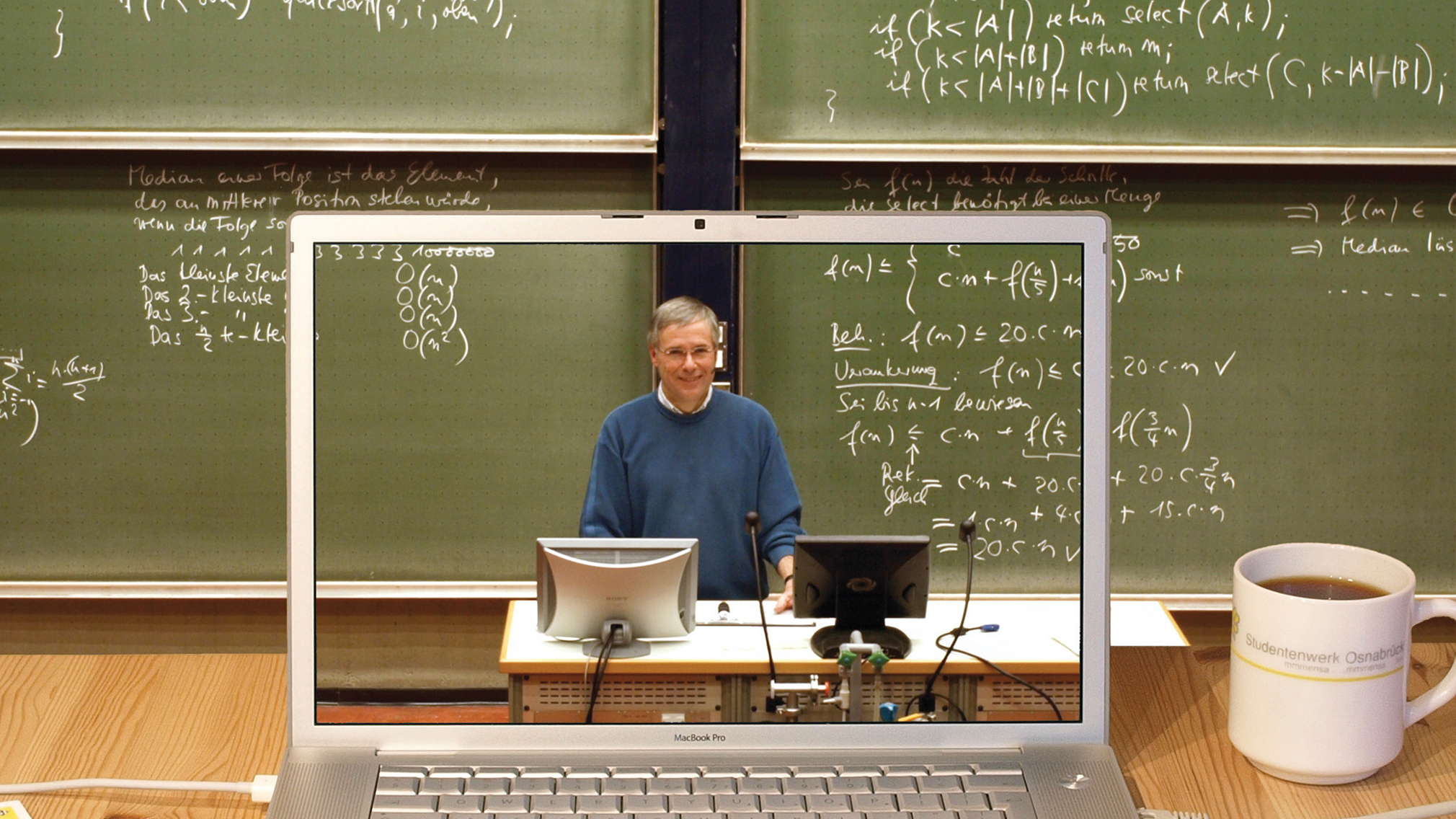

Oliver Vornberger, Professor für Medieninformatik an der Universität Osnabrück, Ars legendi-Preisträger 2009

„Gute Lehre bedeutet für mich, das Interesse der Studierenden zu wecken, mehr vom Stoff erfahren zu wollen. Hierzu sorge ich in der Vorlesung durch Rückfragen und Miniaufgaben für eine möglichst interaktive Atmosphäre. Außerdem ist es natürlich wichtig, die Studierenden meine eigene Begeisterung für das Fach spüren zu lassen.“

Walter Grünzweig, Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dortmund, Ars legendi-Preiträger 2010

„In Abwandlung eines Zitats von Martin Buber ist wirkliche Lehre für mich immer Begegnung. Studierendenzentrierte Lehre ist Gespräch und gemeinsame Arbeit, einmalig und unwiederholbar. Meine Seminare des Typs Intercultural Classroom betonen den Dialog mit und zwischen Studierenden unterschiedlicher kultureller Herkunft und generieren daraus wissenschaftlichen und menschlichen Mehrwert. Über die vergleichende Erschließung von Inhalten hinaus lassen sich Disziplinen dadurch in ihren spezifischen kulturellen Dimensionen erschließen. Die Wissenschaft wird vielstimmig.“

Jürgen Richter-Gebert, Professor für Geometrie und Visualisierung an der Technischen Universität München, Ars legendi-Preisträger 2011

„Lernen ist ein aktiver Prozess. Die Aufgabe des Dozenten ist es, diesen Prozess anzustoßen, Interesse zu wecken und Spielfelder für die aktive Auseinandersetzung zu bieten. Viele Gestaltungselemente meiner Lehre ordnen sich dieser Erkenntnis unter. Durch kommunikative Seminarformen, interaktive Visualisierungen, die forschendes Lernen ermöglichen, und das Schaffen von Situationen, die den Lernenden als Person involvieren, versuche ich das Bedürfnis zu schaffen, sich aktiv mit der Materie auseinanderzusetzen. Der Involvierungsprozess sollte hierbei nicht nur beim Lernenden, sondern auch beim Lehrenden deutlich spürbar sein.“

Nina Kölsch-Bunzen, Professorin für Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege an der Hochschule Esslingen, Ars legendi-Preisträgerin 2012

„Die demokratische Ausrichtung unserer Gesellschaft muss sich auch in unserer Hochschuldidaktik widerspiegeln. In das Zentrum meiner Dozententätigkeit habe ich die Förderung demokratischer Lehr- und Lernprozesse gestellt. Gemeinsam mit Studierenden und Kollegen entwickeln wir innovative Seminarformate. Hier geht es vor allem um die Frage, wie Lehr- und Lernprozesse im Hochschulbereich ganz konkret demokratisch gestaltet werden können. Die theoretische Basis dafür liefern unter anderem die Werke von Wilhelm von Humboldt und Jürgen Habermas oder auch Theodor Adorno.“

Malte Persike, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologisches Institut der Universität Mainz, Ars legendi-Preisträger 2012

„Statistik ist für viele Studierende keine Freude. Sie sollte es aber sein. Deshalb lege ich in meiner Lehre Wert auf Blended-Learning-Formate mit hoher Methodenvielfalt. Videos, Quiz, Softwaresimulationen, kollaboratives Problemlösen - meine Studierenden lernen ohne Berührungsängste mit den für sie passenden Mitteln. Von zentraler Bedeutung ist für mich das digital gestützte Prüfen. In der Lehre aktiv mit Software zu arbeiten, die Klausur dann aber mit Papier und Bleistift abzunehmen, ist niemandem vermittelbar. Neue Ideen für Lehren und Prüfen müssen gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden.“

Stephan Lorenz, Professor für Internationales Recht an der Universität München, Ars legendi-Preisträger 2013

„Mein Ziel ist es vor allem, Begeisterung für das Fach zu wecken, aber auch diejenigen frühzeitig zu warnen, die sich auf das für sie falsche Fach eingelassen haben. Im Mittelpunkt der Wissensvermittlung steht dabei vor allem Systemverständnis, das natürlich auf Einzelwissen basiert. Ich betreibe das mit Mitteln der klassischen Präsenzlehre, die ich aber technisch begleite: Meine Vorlesungen sind sämtlich auf Podcast aufgezeichnet, daneben betreibe ich eine Webseite mit umfangreichen Lehrmaterialien. Damit erreiche ich mittlerweile Studierende in ganz Deutschland.“

Martin Blum, Professor für Zoologie an der Universität Hohenheim, Ars legendi-Preisträger 2014

„Mein Projekt Humboldt reloaded bietet allen Bachelorstudierenden der Universität Hohenheim bereits im zweiten Studienjahr die Möglichkeit, in kleinen Gruppen an aktuellen Forschungsthemen mitzuarbeiten. Die Teilnahme ist freiwillig, aber im Rahmen von Portfoliomodulen anrechenbar. Die Ergebnisse präsentieren die Studierenden bei einer wissenschaftlichen Tagung am Ende des Projektjahrs mit Abstracts, einem Tagungsband, Postern und Vorträgen. Obwohl Humboldt-reloaded-Projekte aufwendiger sind als Standardlehrveranstaltungen, nimmt stets mehr als die Hälfte der Studierenden teil.“

Daniela Elsner, Professorin für England- und Amerikastudien an der Universität Frankfurt am Main, Ars legendi-Preisträgerin 2014

„Im Mittelpunkt meiner Lehre steht die Verbindung von Theorie und Praxis durch forschungsbasiertes Lernen. Studierende in meinen Seminaren begegnen Forschung und reflektieren deren Relevanz für die Praxis. Im Mittelpunkt meiner Wissensvermittlung steht das von mir im „Neuen Handbuch Hochschullehre“ 2015 beschriebene Lehrprinzip CARE. Dieses Akronym beinhaltet und repräsentiert die wesentlichen Standbeine der Wissensaneignung: Cognitive Activation (C), die „Theory of Affordance“ (A), Respect (R) und Enthusiasm (E).“

Jürgen Handke , Professor für Anglistik und Amerikanistik an der Universität Marburg, Ars legendi-Preisträger 2015

„Ich habe meine Lehre vollständig digitalisiert. Grundlage ist das 2013 ausgezeichnete Inverted Classroom Mastery Model. Dabei nutzen die Studierenden die von mir selbst erstellten Lehrvideos und andere Onlinematerialien, um sich zu Hause vorzubereiten. In Präsenzveranstaltungen an der Uni vertiefen wir das Gelernte dann. Aus diesem Konzept sind zahlreiche Weiterentwicklungen entstanden: von flexiblen On-Campus-Kursen (FLOCKs) bis hin zu den weltweit genutzten linguistischen pMOOCs (permanent Massive Open Online Courses). Die Administrierung der Kurse läuft über einen Virtual Linguistics Campus. Mit zusätzlichen Entwicklungen wie Mobile Learning, E-Books und dem kompetenzorientierten E-Assessment sowie durch den Einsatz humanoider Roboter versuche ich, die Digitalisierung der Lehre konsequent weiterzutreiben.“

Carolin Schreiber, Professorin für Industrial Design an der Folkwang Universität der Künste, Essen, Ars legendi-Preisträgerin 2016 (für das Folkwang LAB „Kennen wir uns?“)

„Neben der Vermittlung von (inter-)disziplinärem Wissen und gestalterischem Handwerk sehen wir die Notwendigkeit gegeben, gesellschaftsrelevante Fragestellungen außerhalb der universitären Räumlichkeiten in einem partizipativen Arbeitsprozess mit Mitmenschen zu erschließen. Diversitätsgerecht unterstützen wir Studierende dabei, neue Sichtweisen zuzulassen, intensive Erfahrungen zu machen und ein Gespür für Menschen, Orte und Situationen zu entwickeln. Die Aspekte sind für zukünftige Gestalter unabdingbar und bieten nahezu unerschöpfliches kreatives Potenzial.“

Wie Abulawis Hochschule: Sie unterstützt ihre Lehrenden mit Coachingangeboten. Die HAW Hamburg ist eine der zehn Hochschulen, die im Wettbewerb Exzellente Lehre mit bis zu einer Million Euro gefördert wurden. Deutschlands drittgrößte Fachhochschule hat mit den Mitteln ein umfassendes Coachingsystem implementiert, das vor allem Neuberufene auf ihre Rolle als Lehrende vorbereitet und sie ermutigen soll, neue Lehrkonzepte zu entwickeln. Dafür wurden externe professionelle Coaches engagiert. „Durch die Coachings möchten wir auch curriculare Prozesse anstoßen. Unter anderem dadurch, dass wir die Lehrenden zu gegenseitigen Hospitationen in ihren Lehrveranstaltungen ermuntern“, sagt Monika Bessenrodt-Weberpals, die für die Lehre zuständige Vizepräsidentin der HAW Hamburg.

Auch Jutta Abulawi absolvierte vor vier Jahren, bei Antritt ihrer Professur, ein Coaching. Gerade der individuelle Aspekt dieser Maßnahme sei sehr wichtig, findet sie, weil dahinter auch eine Wertschätzung des einzelnen Lehrenden durch die Hochschulleitung stehe. Denn jeder müsse die Lehrform finden, mit der er sich wohlfühle. Nicht für jeden seien Projektlehrveranstaltungen, wie sie selbst sie durchführe, das Richtige, denn, so fasst sie das Erfolgsrezept für gute Lehre zusammen: „Man muss deutlich mehr Zeit als üblich investieren. Man muss sich auf Messen und Konferenzen nach deutschen und ausländischen Kooperationspartnern umschauen und auch mal Misserfolge hinnehmen, wenn ein Konzept nicht gleich funktioniert.“

Lehre als Bremsklotz?

Das sieht Klaus Diepold, Professor für Datenverarbeitung an der Technischen Universität München, der mit einem Lehre-Fellowship gefördert wird, ähnlich und weist noch auf einen anderen Punkt hin: „Gute Lehre ist auch ein bisschen Selbstausbeutung. Deshalb hängt sie in einer Fakultät nach wie vor meistens an engagierten Einzelpersonen – und das sind dann überwiegend ältere Kollegen wie ich, die sich und anderen in der Forschung nichts mehr beweisen müssen.“ Diepold setzt ähnlich wie Jutta Abulawi auf Projektseminare, die zeitaufwändig vorbereitet werden müssen. „Juniorprofessoren stehen so sehr unter Druck, sich mit Forschungsleistungen für eine unbefristete Professur zu empfehlen, dass sie persönliches Engagement für die Lehre als Bremsklotz wahrnehmen.“

„Gute Lehre ist auch ein bisschen Selbstausbeutung. Deshalb hängt sie in einer Fakultät nach wie vor meistens an engagierten Einzelpersonen – und das sind dann überwiegend ältere Kollegen wie ich, die sich und anderen in der Forschung nichts mehr beweisen müssen.“

Dieses Dilemmas, das sich im deutschen Wissenschaftssystem bislang nicht auflösen lässt, ist sich auch die Universität Freiburg bewusst, eine weitere durch den Wettbewerb Exzellente Lehre geförderte Hochschule. 2010 hat das Prorektorat für Lehre gemeinsam mit der Stabsstelle Lehrentwicklung den Instructional Development Award (IDA) aufgelegt. Diese hochschuleigene Förderung für gute Lehre bekommen Professoren – Einzelpersonen oder auch Teams – für die Weiterentwicklung und Implementierung von innovativen Ideen. Daraus sind in den vergangenen Jahren konkret Lehrfilme über Palliativmedizin für Medizinstudierende, Fortbildungen von Tutoren, Maßnahmen gegen die unter Studierenden weitverbreitete „Aufschieberitis“ oder Konzepte für E-Prüfungen am Computer geworden. Interessenten müssen sich einem Auswahlverfahren stellen, pro Jahr bekommen bis zu fünf Projekte Mittel in Höhe von je 70.000 Euro.

„IDA ist ausdrücklich dafür konzipiert, die Aufmerksamkeit auf Good-Practice-Beispiele im Professorenkollegium zu lenken. Denn es spricht sich schnell in der Fakultät herum, wenn ein Kollege eine derartige Belohnung für gute Leistungen in der Lehre erhält“, sagt Juliane Besters-Dilger, Prorektorin für Lehre. Dies, hofft sie, soll einen Kulturwandel in der Lehre beschleunigen. Tatsächlich gebe es seit 2010 Jahr für Jahr mehr IDA-Bewerbungen. „Der Wert von Lehre ist allgemein enorm gestiegen. Jeder Bewerber, der sich bei uns für eine Professur vorstellt, muss ein Lehrportfolio vorlegen, außerdem müssen die Bewerber im Gespräch ihre Ideen und Ziele in der Lehre skizzieren. Viele der Bewerber haben bei Antritt der Professur bereits ein Zertifikat für Hochschuldidaktik in der Tasche. Und unsere hochschuleigenen Didaktikkurse sind überbucht, weil das Interesse so groß ist.“

Holger Burckhart, der für Lehre und Studium zuständige Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz, bestätigt: „Gute Lehre hat heute einen viel höheren Stellenwert als noch in den Neunzigerjahren. Einer der Gründe dafür ist meines Erachtens der Bologna-Prozess, der vielen Kritikern als Synonym für den universitären Untergang dient. Aber erst durch die Einführung der gestuften Studiengänge, die ja vor allem die Mobilität der Studierenden fördern sollten, begannen in ganz Europa Diskussionen über die Vergleichbarkeit und damit die Qualität dessen, was gelehrt und studiert wird.“

Auch Bettina Jorzik, die beim Stifterverband den Bereich Lehre und akademischer Nachwuchs leitet, kann diesen Trend bestätigen: „Ähnlich wie bei der Exzellenzinitiative ist etwas in Bewegung geraten, auch bei jenen Hochschulen, die letztlich keine Förderung bekommen haben: Dass Hochschulen gezielt und in nicht unerheblichem Ausmaß Drittmittel für die Lehre einwerben können und es auch tun, ist eine neue Entwicklung – ebenso wie das wachsende Bewusstsein dafür, dass sich aus exzellenter Forschung nicht automatisch auch exzellente Lehre ableiten lässt.“ Am Wettbewerb Exzellente Lehre beispielsweise habe gut die Hälfte der deutschen Hochschulen teilgenommen. Und auch die Einzelförderungen des Stifterverbandes fanden und finden großen Zuspruch.

„Es wächst das Bewusstsein dafür, dass sich aus exzellenter Forschung nicht automatisch auch exzellente Lehre ableiten lässt.“

Netzwerk für gute Lehre

Ein weiteres Beispiel ist die Initiative Lehren: Hier bekommen einzelne Hochschulvertreter – aus Hochschulleitung, -verwaltung oder Professorenschaft – in mehreren Workshops Gelegenheit, sich gemeinsam mit den Geförderten anderer Hochschulen über ihre Ideen von guter Lehre auszutauschen und der Frage nachzugehen, wie diese konzeptionell an der gesamten Hochschule verbreitet werden können. Auch HAW-Vizepräsidentin Monika Bessenrodt-Weberpals hat am Programm teilgenommen und schwärmt von dem „großartigen Netzwerk“, das daraus entstanden ist. „Wir treffen uns noch immer in regelmäßigen Abständen.“

Für die Bildungswissenschaftlerin Anke Hanft, Professorin an der Universität Oldenburg, ist dieser von Bessenrodt-Weberpals beschriebene Know-how-Transfer ein entscheidender Faktor für eine nachhaltige Wirkung. Hanft wurde mit der Koordination der Begleitforschung des QPL beauftragt. „In der jetzt laufenden zweiten Förderphase muss genau dieser Austausch von praktischem Wissen zwischen den Hochschulen forciert werden“, sagt die Wissenschaftlerin. In dieser Phase zeige sich, wie ernst es den Hochschulen sei. Hanft ist weniger optimistisch, als manche Hochschulleitung sich nach außen hin gibt. Denn, so Hanfts erster Eindruck: „Sehr viele der QPL-Projekte beziehen sich auf die Studieneingangsphase. Das ist zwar gut, denn gerade dort hakt es ja oft. Allerdings ist die Nachhaltigkeit der Maßnahmen nach Auslaufen der Finanzierung nicht gesichert. Zudem fließen sehr viele Mittel in Angebote, um kurzfristig den Studierendenansturm bis 2020 zu bewältigen – und nicht, um wirklich langfristig und nachhaltig einen Kulturwandel in Sachen Lehre herbeizuführen.“

„Es fließen sehr viele Mittel in Angebote, um kurzfristig den Studierendenansturm bis 2020 zu bewältigen – und nicht, um wirklich langfristig und nachhaltig einen Kultur-wandel in Sachen Lehre herbeizuführen.“

Asymetrie ausgleichen

Als größte Herausforderung gilt also, den „Spirit“, der aus den Lehre-Projekten erwachsen ist, institutionell und nachhaltig zu verankern und so die immer noch bestehende Asymmetrie zwischen Forschung und Lehre auszugleichen. Gelingen werde dies wohl vor allem jenen Hochschulen, die gute Lehre nicht erst seit dem QPL pflegen, meint Anke Hanft.

Die Universität Freiburg und die HAW Hamburg jedenfalls haben vorgesorgt, um IDA beziehungsweise das Coachingprogramm für Professoren zur Dauerinstitution zu machen: Die HAW Hamburg hat bereits damit begonnen, einige ihrer eigenen Professoren zu Lehr-Lern-Coaches fortzubilden, denn teure externe Coaches zu engagieren, ist langfristig nicht finanzierbar. Viele Professoren hätten Interesse an einer solchen Ausbildung und würden für ihren Einsatz als Coach entsprechend von der Lehre freigestellt, sagt Monika Bessenrodt-Weberpals. Die Universität Freiburg wiederum hat für die Weiterführung von IDA neue Fördermittel aus verschiedenen anderen Quellen akquiriert.