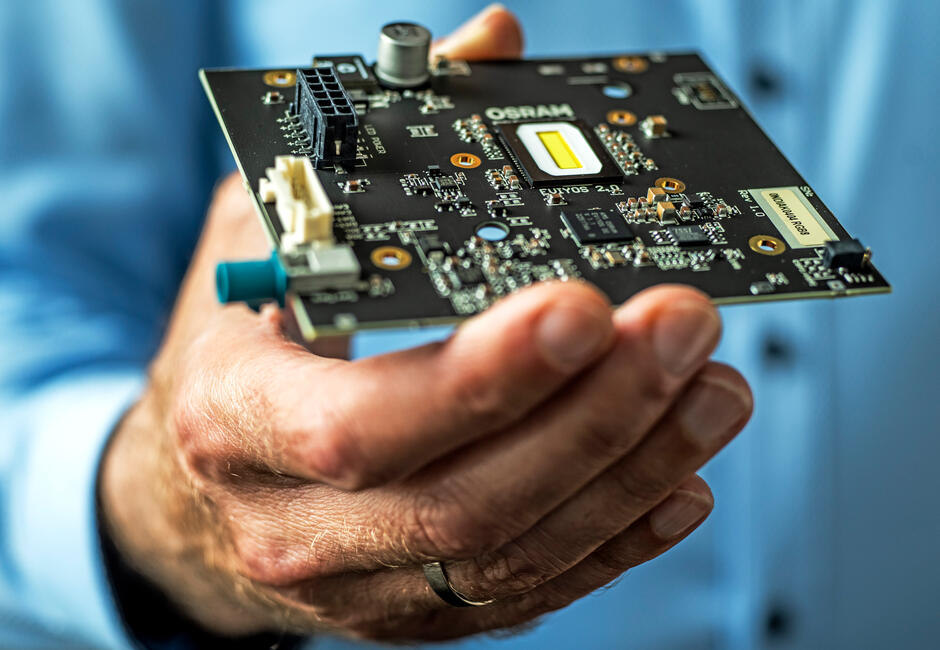

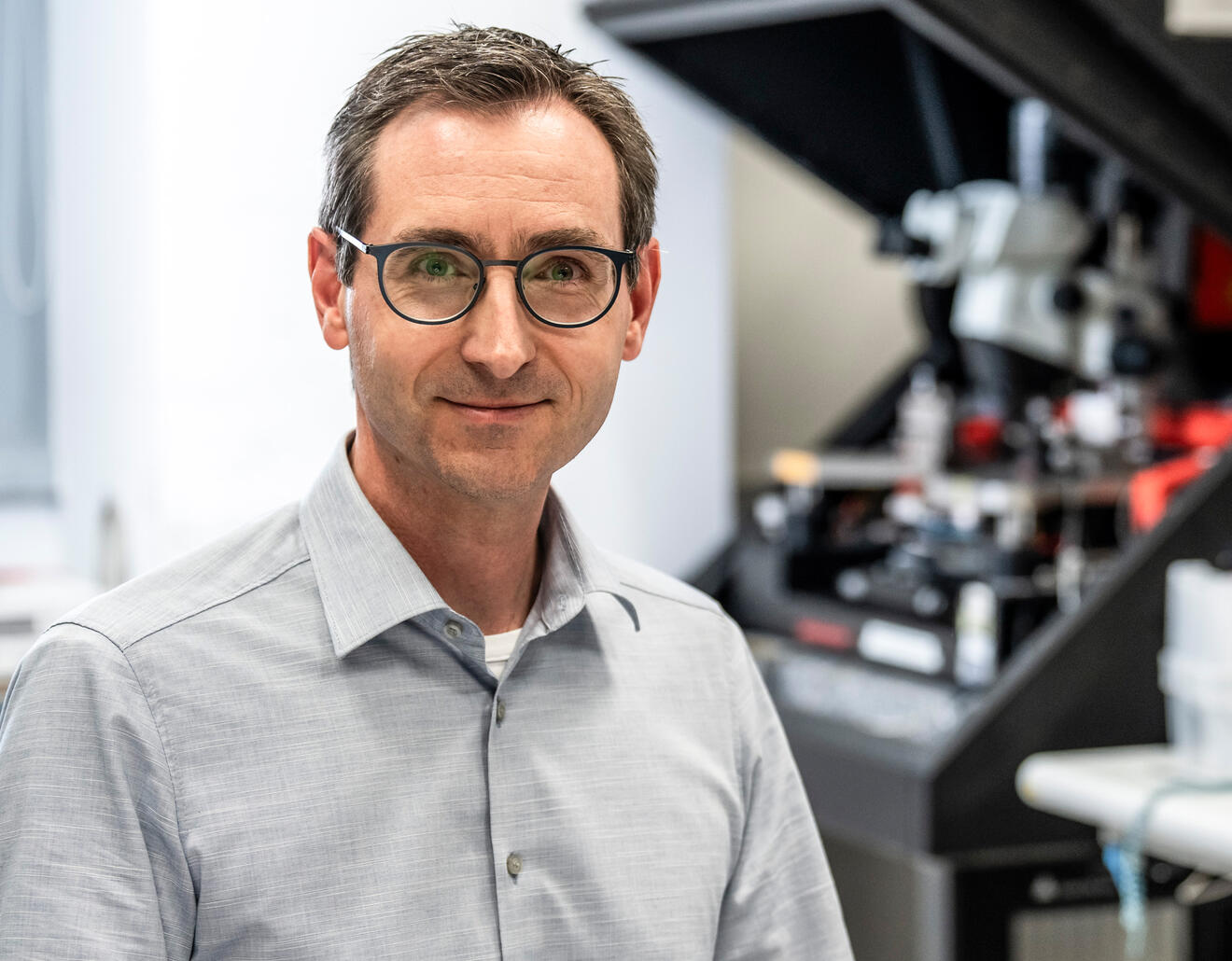

„Unsere Scheinwerfer sind quasi vollwertige Projektoren. Man könnte einen Film in Schwarz-Weiß auf die Straße projizieren“, sagt Norwin von Malm, Senior Director New Technologies bei ams OSRAM. Er, sein Firmenkollege Stefan Grötsch, Leiter des Teams für Hard- und Softwareentwicklung im System Solution-Engineering des Mobility-Bereichs, und Hermann Oppermann vom Fraunhofer IZM haben für ihre intelligente LED-Technologie vor Kurzem den Deutschen Zukunftspreis (siehe Kasten) 2024 erhalten. Dieser wird seit fast 30 Jahren jährlich durch den Bundespräsidenten verliehen für technische Innovationen, die echte „Gamechanger“ in ihrer Branche sind und einen gesellschaftlichen Mehrwert haben.

Wissenstransfer

Mehr Licht!

Eine neuartige Lichttechnologie ermöglicht Auto-Scheinwerfer, die Bilder und Piktogramme auf die Straße projizieren können. Dafür wurden ams OSRAM und das Fraunhofer IZM mit dem Deutschen Zukunftspreis 2024 ausgezeichnet. Dieses Best-Practice-Beispiel macht deutlich, worauf es bei erfolgreichem Wissenstransfer ankommt.

Innovationen mit Marktpotenzial

Wer beim Stichwort „Zukunftspreis“ davon ausgeht, dass es bis zur Marktreife des Produkts noch einige Jahre dauert, der irrt. Die Jury des Deutschen Zukunftspreises zeichnet Produkte aus, die nicht nur eine technisch innovative Idee darstellen, sondern diese auch in der Praxis und am Markt bewiesen haben. Viele der ausgezeichneten Innovationen haben daher in der Industrie und in unserer Gesellschaft tägliche Anwendung gefunden und sind breit verfügbar. So auch hier. „Bei mehr als 50 Fahrzeugmodellen werden die Neuwagen bereits mit unserer neuen Scheinwerfertechnologie ausgestattet“, betont Stefan Grötsch von ams OSRAM. Im Werbespot für den aktuellen Opel Grandland wird bereits mit den „50.000 intelligenten LEDs“ geworben. Inzwischen ist man mit zahlreichen weiteren Fahrzeugherstellern im Gespräch, darunter auch mit großen Automobilunternehmen aus China und den USA. Vieles deutet darauf hin, dass die intelligenten Scheinwerfer der Preisträger bald in vielen Fahrzeugklassen Standard sein werden.

„Das Hauptziel war und ist, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen“, sagt Grötsch. Denn das Licht aller Scheinwerfer ist tendenziell heller geworden und für den Gegenverkehr besonders in Kurven blendend. Die neuen LEDs von ams OSRAM schaffen beides: Weniger Licht gezielt dort, wo es blendet – und beste Ausleuchtung dort, wo man hinfährt.

Intelligente LED-Technologie

2011 fing alles an: Die bisherige Technologie, mit sogenannten Shuttern – also im Grunde mechanischen Abdeckungen – ungefähr die Hälfte des Scheinwerfers zu verdecken und so für teil-abblendendes Fernlicht zu sorgen, war eigentlich schon lange nicht mehr zeitgemäß. Denn das gesamte Licht leuchtet trotzdem, das kostet Strom – und die entstehende Abwärme muss auch noch aufwendig abgeleitet werden. Doch Alternativen gab es kaum, denn ein Scheinwerfer war als Ganzes entweder an oder aus, man konnte nicht einzelne Bereiche davon an- oder abschalten. „Das war im Grunde ein Pixel. Wir wollten das ändern und die LED des Scheinwerfers in 1.000 Pixel oder mehr unterteilen, die man alle getrennt voneinander an- oder ausschalten kann. Doch das ist aufwendig, denn jeder Pixel braucht einen eigenen Schalter, eine eigene Steuereinheit“, erzählt von Malm. „Diese musste so auf der Pixel-LED montiert werden, dass jedes Pixel elektrisch, thermisch und mechanisch zuverlässig mit der Steuereinheit verbunden ist. Da brauchten wir fachliche Expertise – also wandten wir uns an das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM in Berlin.“

Auf das Netzwerk kommt es an

Das Fraunhofer-Institut und einige seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kannte man bereits aus früheren Projekten. „Netzwerken spielt eine wesentliche Rolle bei der Verzahnung von Wissenschaft und Industrie. Der – häufig kurze – Austausch im Rahmen von Veranstaltungen und Branchentreffen ist wichtig“, betont Hermann Oppermann vom Fraunhofer IZM. „Denn wenn in einem Projekt spannende Fragestellungen aufkommen, dann weiß man, mit wem man sich zusammentun kann.“ Ein wichtiger Baustein, um den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern. Denn diese Kooperation ist entscheidend dafür, dass Forschung aus den Fachdisziplinen in die gesellschaftliche und wirtschaftliche Anwendung kommt – und gerade in Deutschland, so lautet hierzulande eine häufige Forderung, muss dieser Wissenstransfer noch deutlich stärker gefördert und ausgebaut werden.

Nachdem man gemerkt hatte, dass man hier zusammenarbeiten konnte und wollte, reichte man gemeinsam mit weiteren Partnern einen Antrag auf Förderung beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ein. Das BMBF fördert industrielle Verbundprojekte im vorwettbewerblichen Raum, die den Schwerpunkten der identifizierten Zukunftstechnologien entsprechen. Die Bewerbung von ams OSRAM und dem Fraunhofer IZM aber galt nicht einem ausgeschriebenen Programm, sondern es war ein Initiativantrag. Da er zu einem der damaligen BMBF-Schwerpunkte, Automotive, passte, erhielt man den Zuschlag: Das Fraunhofer-Institut IZM bekam für drei Jahre die vollen Kosten als Förderung erstattet, das Unternehmen ams OSRAM erhielt einen anteiligen Zuschuss zu seinen Kosten.

„Netzwerken spielt eine wesentliche Rolle bei der Verzahnung von Wissenschaft und Industrie.“

Drittmittel aus Förderprogrammen sind bei Projekten von Forschungsinstituten wie dem Fraunhofer-Institut üblich – sie decken einen wesentlichen Anteil der Etats. „Ohne die Unterstützung des Fraunhofer-Instituts IZM und den Zuschuss für ams OSRAM hätte das Projekt in dieser Form nicht realisiert werden können“, erläutert Oppermann. „Aber diese Förderung hat das Entwicklungsrisiko für die Industriepartner reduziert und die Brücke gebaut, die es für den Wissenstransfer von der Wissenschaft hin zum Produkt brauchte.“

Forschungslandschaft als Treiber für Erfolg

Im Falle der intelligenten LEDs haben sich letztendlich die Förderung und die Forschungslandschaft als entscheidende Treiber für den Erfolg erwiesen. Doch nicht immer gibt es ein solches Happy End. Viele Ideen kommen nicht in die Förderung, sie bleiben Ideen, die verpuffen, weil sie nicht weiterentwickelt werden. „Als wir gemerkt haben, wie vielversprechend und zukunftsträchtig unsere intelligenten LEDs werden, wollten wir frühzeitig entsprechende LEDs auch in Farbe für andere Anwendungen entwickeln“, sagt Norwin von Malm. Man stellte einen weiteren Antrag beim BMBF, doch der wurde abgelehnt. Das lag auch daran, dass der Fokus der Forschungsförderung nicht auf neuen Displaytechnologien lag.

„Natürlich sind Schwerpunktsetzungen auf Zukunftstrends wichtig. Aber daneben sollte es auch noch ausreichend Förderung geben für Projekte und Initiativanträge, die nicht in die gesetzten Schwerpunkte passen. Diesen Topf zu vergrößern, das wäre etwas, was sich verbessern ließe“, sagt Norwin von Malm.

„Natürlich sind Schwerpunktsetzungen auf Zukunftstrends wichtig. Aber daneben sollte es auch noch ausreichend Förderung geben für Projekte und Initiativanträge.“

Inzwischen forscht ams OSRAM an intelligenten Farb-LEDs. Das Unternehmen hat die Entwicklung finanziell größtenteils selbst gestemmt. Norwin von Malm und sein Team vertrauen darauf, dass sie von ihren Erfahrungen bei den intelligenten LED-Scheinwerfern sowohl wissenschaftlich als auch in Bezug auf die Produktentwicklung profitieren. Nach dem Motto: Erfolg bringt Erfolg hervor. Vor allem für die ersten Erfolge aber braucht es häufig einen guten Nährboden. Sowohl die Politik als auch die Forschungslandschaft und die Unternehmen in Deutschland tun gut daran, alles Mögliche zu tun, um diesen Nährboden weiter zu verbessern.

Deutscher Zukunftspreis

Der Stifterverband ist überzeugt: Um die Innovationskraft unserer Gesellschaft zu stärken, brauchen wir exzellente Bildung und Wissenschaft. Er begleitet daher den Bundespräsidenten seit vielen Jahren bei der Organisation des Deutschen Zukunftspreises. Mit dem Preis zeichnet der Bundespräsident jedes Jahr ein Forschungsteam für eine hervorragende technische, ingenieur- oder naturwissenschaftliche Innovation aus, die großen Nutzen für die Gesellschaft hat. Der Stifterverband führt die Geschäftsstelle, die die Jury sowie das Kuratorium betreut und das Auswahlverfahren organisiert, und wirbt das Preisgeld ein.

Wie der Stifterverband Transferprozesse an Hochschulen gemeinsam mit Partnern verändern will und was es dazu von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik braucht. Einblicke in das Pilotprojekt IP-Transfer 3.0.