Die Entwicklung des Ultrakurzpulslasers ist eines von vielen erfolgreichen Kooperationsbeispielen von Wirtschaft und Hochschulen. Freilich ein sehr erfolgreiches. Laut Schätzungen von Bosch haben Produkte auf Basis der neuen Technologie seit der Markteinführung 2007/2008 allein bei Trumpf und Bosch rund eine Milliarde Euro Umsatz generiert, weltweit zusammen mit anderen Anwendern ein Vielfaches davon. 2013 wurde das Forscherteam für seine erfolgreiche Entwicklung mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. König, offizieller Sprecher der Forschungsgruppe, ist überzeugt: „Die Kooperation mit der Hochschule hat uns eine schnellere und zielgerichtete Entwicklung ermöglicht.“ Laut Bundesforschungsbericht von 2010 haben sich die Ausgaben, die Unternehmen für Forschungsprojekte an Hochschulen aufwenden, allein zwischen den Jahren 1990 und 2000 fast verdoppelt. Bis heute sind die Ausgaben um rund weitere 70 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gewachsen.

Wissenstransfer

Partner oder Gegner?

„Mehr als 90 Prozent der Hochschulen wünschen sich in der Zukunft noch mehr Kooperationen.“

„Der öffentliche Blick auf die wachsende Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft ist zwiespältig“, weiß Pascal Hetze, Programmleiter für Analysen und Innovationspolitik beim Stifterverband. Unternehmen stünden generell unter Verdacht, die Freiheit der Forschung einzuschränken. Vielen Wissenschaftlern an Hochschulen andererseits unterstelle man gern, dass sie sich fern der Wirtschaft am wohlsten fühlten. Doch dieses Bild stimmt so offenbar nicht. Das jedenfalls legt Ausgabe 3 des Hochschul-Barometers nahe, das der Stifterverband im Herbst 2014 veröffentlicht hat.

Rund 30 Millionen Euro an Drittmitteln aus der Industrie hat die TU Darmstadt im vergangenen Jahr eingenommen. Sie flossen in die Projektinfrastruktur und neue Mitarbeiter. Auftragsforschung betreibe man nicht. „Wir müssen nicht jeden Euro mitnehmen“, sagt der TU-Präsident. „Wir engagieren uns nur dann in Forschungskooperationen, wenn eine Forschungsfrage im Vordergrund steht.“ Die TU behalte sich in Projekten grundsätzlich die Publikationsrechte vor. Bei Schutzrechten für Forschungsergebnisse gebe es keinen Konfliktstoff: „Das ist bei uns gut geregelt.“ „Mir ist die Kooperation auf Augenhöhe wichtig“, sagt Prömel. Er weiß auch: „Das ist ein Lernprozess auf beiden Seiten.“ Und Bosch-Forscher König ergänzt: „Man braucht eine Vertrauensbasis, ohne die kann es nicht funktionieren.“

In Kooperationen müssten alle Partner Zugeständnisse machen. Die Hochschulen müssten aber generell verstehen, dass für Unternehmen immer der „Usecase“ und der wirtschaftliche Nutzen im Vordergrund stehen. Insgesamt 1,7 Milliarden Euro hat die Wirtschaft nach Hochrechnungen des Stifterverbandes 2013 für die Forschung in Hochschulen bereitgestellt. Universitäten profitierten mit rund 78 Prozent der Industriemittel am stärksten, rund 22 Prozent landeten an Fachhochschulen. Die Universitäten im TU9-Verbund profitierten dabei überdurchschnittlich. Sie erhielten rein rechnerisch je Studierenden 1.688 Euro. Zum Vergleich: An den Fachhochschulen waren es gerade mal 540 Euro.

Klare Visionen

Beispiel Fachhochschule Lübeck: Hier im hohen Norden wird Forschung schon seit etwa 15 Jahren großgeschrieben. „Rund 40 bis 50 Prozent meiner Kollegen sind heute in Forschungs- und Dienstleistungsprojekte involviert“, schätzt Klaus-Peter Wolf-Regett, Präsidiumsbeauftragter für Technologie und Wissenstransfer. Man habe die fachlichen Schwerpunkte an den Themen der hier ansässigen Branchen ausgerichtet und systematisch Forschungskompetenzen aufgebaut. „Wir sind im Wirtschaftsraum Lübeck heute eng mit den Unternehmen vernetzt“, sagt Wolf-Regett. Im Bereich Medizintechnik kooperiere man beispielsweise mit Dräger, aber auch mit Siemens und General Electric.

Ein wichtiger Schwerpunkt ist auch die industrielle Biochemie. Hier zählen Hersteller wie die Schwartauer Werke zu den Kooperationspartnern. 2013 erwirtschaftete die Hochschule mit ihren rund 4.500 Studierenden rund zehn Millionen Euro über Auftragsforschung und Dienstleistungsangebote. „Wir sind eine der drittmittelstärksten Fachhochschulen in Deutschland“, sagt der Maschinenbau-Professor stolz. Zwei hochschuleigene Unternehmen wickeln die verschiedenen Forschungsvorhaben und alle administrativen und finanziellen Aufgaben professionell ab. Um Schutzrechte und Lizenzvereinbarungen kümmere sich eine eigene Verwertungsgesellschaft der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein. „Da gehen die Forschungspartner sehr ordentlich miteinander um“, weiß Wolf-Regett. Für die Zukunft habe man in Lübeck eine klare Vision, sagt der Transferbeauftragte: „Wir wollen uns noch enger vernetzen und mit strategischen Partnern aus der Wirtschaft gemeinsame Kompetenzzentren aufbauen und betreiben.“ Auch die Lehre soll vom Know-how der Wirtschaft noch stärker profitieren. „Wenn es gut passt, könnten Mitarbeiter von Unternehmen hier mit einem Lehrauftrag auch Vorlesungen halten.“

Zudem falle Delo mit einem jährlichen Umsatz von 60 Millionen Euro nicht mehr unter die deutschen und europäischen KMU-Definitionen und damit durch viele Förderraster. „Für Förderprogramme wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) sind wir zu groß.“ Andererseits sei bei großen Forschungsprojekten auch der bürokratische Aufwand riesig. „Dafür sind wir dann zu klein.“ Von viel positiveren Erfahrungen kann dagegen der Elektrotechnikspezialist Weidmüller aus dem ostwestfälischen Detmold berichten. Es gebe enge Verbindungen zu Forschungsinstituten und Hochschulen insbesondere in der Region. „Der Zugang ist sehr gut“, sagt Jan-Stefan Michels, Leiter der Technologieentwicklung bei Weidmüller. Tatsächlich darf sich die eher ländlich geprägte Landschaft im Nordosten Nordrhein-Westfalens heute zu den forschungsstarken Regionen Deutschlands zählen. Hier ist eines der insgesamt 15 Spitzencluster, die die Bundesregierung im Rahmen ihrer Hightech-Strategie fördert, zu Hause: das Technologie-Netzwerk Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe (IT´s OWL).

Auch Weidmüller ist Partner im Spitzencluster. Zusammen mit dem Beschläge-Spezialisten Hettich, den Universitäten Paderborn und Bielefeld und dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie hat der Hersteller von Verbindungstechnik gerade eine intelligente Stanz-Biege-Maschine entwickelt, die Unregelmäßigkeiten im Produktionsprozess eigenständig korrigiert. „Wir können Materialverluste jetzt deutlich minimieren“, sagt Michels stolz. Die aktive Pflege von Netzwerken und Kooperationen ist bei dem Familienunternehmen mit seinen rund 4.600 Mitarbeitern Programm. Für ihr herausragendes Engagement beim Wissenstransfer wurde die Weidmüller Akademie vom Land NRW 2013 als „Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet. Der Technologieleiter ist überzeugt: „Wir bekommen über Kooperationen mit Hochschulen wichtige Impulse für neue Technologien, Produktinnovation und Optimierung von Produktionstechnologien.“

„Ich finde es wichtig, dass Gründer ihre Idee schon im Vorfeld an der Hochschule testen können.“

Eben noch an der Hochschule und frisch promoviert ist der 29-jährige Marius Rosenberg seit rund einem Jahr Geschäftsführer der Aachener Medical Adhesive Revolution (MAR). Seine Mitgründer: Die RWTH-Professoren Malte Brettel und René Tolba und die Bayer-Forscherin Heike Heckroth. Der Unternehmensname ist Programm: MAR entwickelt eine biologisch abbaubare Wundklebetechnologie weiter, die ursprünglich von Bayer erforscht und mit Wissenschaftlern der RWTH in den Laboren des Uniklinikums getestet wurde. Als Bayer aus Portfoliogründen entschied, die Technologie nicht weiterzuverfolgen, wollte der Mediziner Tolba die Entwicklung nicht aufgeben. Da eine Hochschule keine Fremdpatente erwerben darf, ging man 2013 den Weg der Unternehmensgründung und konnte Bayer die Patente abkaufen.

Dass ein Technologie-Portfolio von Bayer in einem Spin-off der Elite-Uni landet, habe an der Hochschule große Verwunderung ausgelöst. Normalerweise gehe es ja andersherum. Aber Rosenberg ist überzeugt: „Unser Beispiel könnte Schule machen.“ Wenn Unternehmen solche strategischen Portfolio-Entscheidungen treffen, sollten hochschulnahe Organisationen zuschlagen.

Mit der RWTH kooperiert MAR heute im Rahmen eines Forschungsvertrages. Der Wundkleber soll für äußerliche Anwendungen nächstes Jahr auf den Markt gehen. In drei oder vier Jahren soll dann ein Wundkleber, der auch im Körper eingesetzt werden kann, marktreif sein. „Ich finde es wichtig, dass Gründer ihre Idee schon im Vorfeld an der Hochschule testen können“, sagt der Jungunternehmer rückblickend. Dazu bräuchten sie Ansprechpartner mit betriebswirtschaftlichem Know-how, Hochschul-Räumlichkeiten und Unterstützung bei Mini-Investitionen wie Computern oder Telefonen. „An der RWTH ist das sehr gut gelaufen“, lobt Rosenberg. Sein Wunsch: Professoren sollten strukturell die Möglichkeit haben, ein Start-up nach der Gründung mit ihrer technologischen Expertise noch ein Stück zu begleiten. Es müsste eine Art Gründungsfreisemester für Professoren geben. „Ich sehe da einen großen Qualitätsgewinn.“

Noch bis 2022 wird der schwäbische Energieriese Frühwirths Engagement finanzieren. Danach muss die Hochschule die Professur aus eigenen Mitteln weiterführen. EnBW finanziert Lehrstühle zu energierelevanten Themen und weiß, dass die Öffentlichkeit Stiftungslehrstühle mitunter kritisch sieht und Einflussnahme fürchtet. So stand erst im letzten Jahr das Thema „Stiftungsprofessuren“ auch auf der Agenda des baden-württembergischen Landtags. In Biberach dagegen treffen Frühwirth und ihr Engagement auf eine breite öffentliche Zustimmung: Biogas ist im ländlichen Oberschwaben ein sehr relevantes Thema. „Wir wollen mit der Stiftung von Professuren auch die Region und die regionale Forschungsinfrastruktur stärken“, sagt Wolfram Münch, Leiter Forschung & Entwicklung von EnBW und außerplanmäßiger Professor für Theoretische Chemie an der Universität Ulm.

Vernetzte Kompetenzen

Der Streifzug durch die deutsche Forschungslandschaft zeigt: Die Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft sind in Bewegung und auf unterschiedlichen Ebenen schon stark vernetzt. In den Hochschulen läuft der Transfer vielfach dezentral über einzelne aktive Professoren. Im Mittelstand treiben nicht selten Unternehmerpersönlichkeiten in Hightech-Branchen die Kooperationen mit der Wissenschaft voran.

Die Zusammenarbeit müsse man in Zukunft weiter ausbauen, glaubt Volker Meyer-Guckel. Der stellvertretende Generalsekretär des Stifterverbandes ist überzeugt: „Die Notwendigkeit der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft wird sich in den nächsten Jahren noch einmal deutlich erhöhen.“ Das werde in der Öffentlichkeit häufig unterschätzt. Innovative Produkte in Hightech-Branchen wie dem Mobilfunk brauchten neue technische Plattformen. Dazu brauche es auch interdisziplinär vernetzte Kompetenzen. „Denken Sie nur an riesige Forschungskonglomerate wie das Silicon Valley, wo Firmen und akademische Institutionen Hand in Hand arbeiten und sich permanent austauschen.“ Für Meyer-Guckel steht fest: Da müssen wir auch hinkommen. Es reiche deshalb in Zukunft nicht mehr, wenn die Akteure in Deutschland punktuell kooperieren. Er fordert: „Unternehmen und Hochschulen müssen den Transfer jetzt auch strategisch angehen.“ Der Stifterverband hat deshalb ein „Transfer-Audit“ gestartet: Hochschulen könnten sich dann von ausgewiesenen Transfer-Experten ganz konkret beraten lassen. „Wir wollen die Hochschulen unterstützen, bei der Entwicklung einer Transfer-Strategie von guten Beispielen zu lernen, die andernorts schon funktionieren und an denen man sich orientieren kann.“

„„Unser Ziel sind Leistungszentren mit internationaler Strahlkraft.““

Dass Deutschland seine FuE-Kompetenzen für den internationalen Forschungswettbewerb künftig viel stärker bündeln muss, glaubt auch die Fraunhofer-Gesellschaft, die mit ihren 67 Instituten und Forschungseinrichtungen und über zwei Milliarden Euro Forschungsvolumen pro Jahr als größte Organisation für angewandte Forschung in Deutschland und Europa gilt. Fraunhofer möchte zusammen mit der Bundesregierung „nationale Leistungszentren“ mit geballter Kompetenz aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Weg bringen. „Unser Ziel sind Leistungszentren mit internationaler Strahlkraft in den für Deutschland wichtigen Innovationsfeldern“, sagt Georg Rosenfeld, Direktor Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft. In drei Pilotprojekten will man die lokalen Forschungs- und Wirtschaftskompetenzen stärker bündeln. In Freiburg soll ein Zentrum für die Nachhaltigkeitsforschung entstehen und dabei nicht nur die technologischen Fragen aufgreifen. „Auch das Know-how von Disziplinen wie Jura und Soziologie ist hier gefragt, ebenso wie Fragen der gesellschaftlichen Partizipation.“

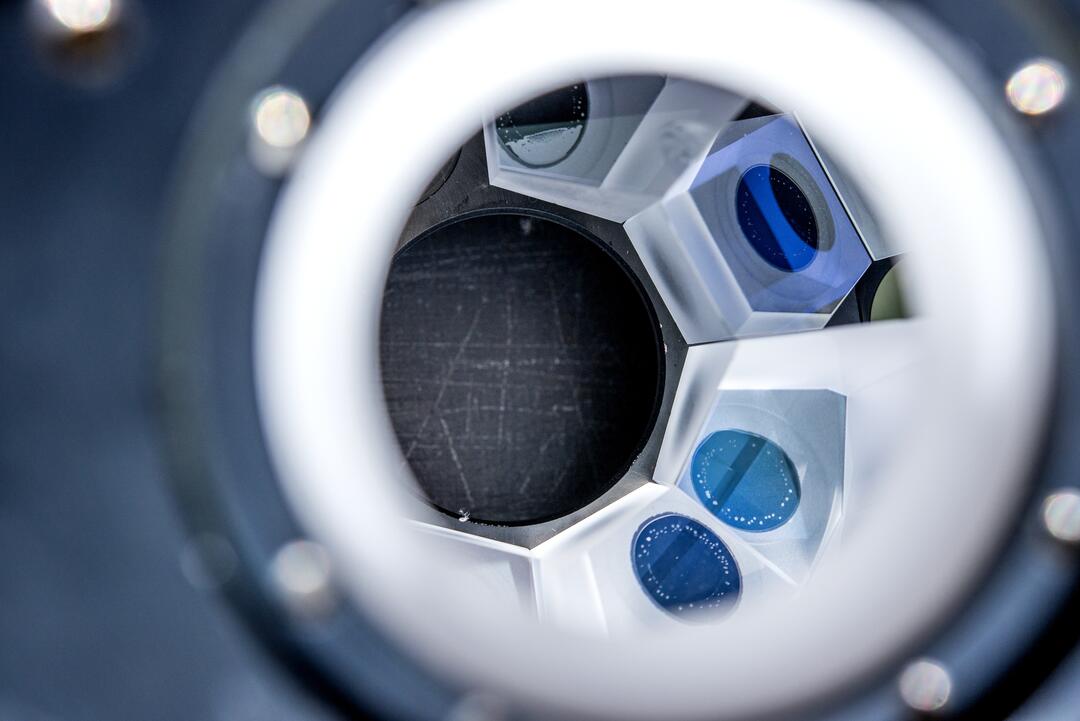

In Dresden will man im Verbund die Funktionsintegration mikro- und nanoelektronischer Systeme weiterentwickeln. Erlangen soll den Grundstein für ein nationales Leistungszentrum im Bereich Elektroniksysteme legen. Auch hier sei der Benchmark international. Innovative leistungselektronische Komponenten, die in Erlangen mit Fraunhofer, Hochschule und Siemens entwickelt würden, hätten ihren Weg bis in die Stromversorgung San Franciscos gefunden. „Ich persönlich glaube an die Profilierung über Standorte“, sagt Rosenfeld. Und er kann sich dabei ziemlich sicher sein: Nicht nur in Ostwestfalen-Lippe sieht man das heute schon genauso.