Gerade die Wände eigneten sich bestens für Parolen: „Über Gewalt redet man nicht, man wendet sie an“ und „Haut den Professoren ihre Leichen um die Ohren“, stand 1969 an der Universität Kiel beziehungsweise an der Freien Universität (FU) Berlin geschrieben. Manche Sprüche, etwa in einem Studentenwohnheim in Bonn, lasen sich wie Vorboten der Rote-Armee-Fraktion (RAF): „Die Macht kann nur aus Gewehrläufen kommen“. Härter hätten die Fronten kaum sein können. Otto von Simson, Dekan der Philosophischen Fakultät der FU Berlin, sprach davon, dass seine Fakultät de facto „unter der Herrschaft einer Mafia“ lebe. Reinhold Zundel, Oberbürgermeister von Heidelberg, drohte gewalttätigen Studenten, dass sie selbst „die Wucht der Gewalt“ in Form „des Knüppels“ zu spüren bekämen. Anton Kiesselbach, Direktor des Anatomischen Instituts der Universität Düsseldorf, dachte, wie wohl viele Professoren jener Zeit, über Selbstverteidigung nach: „Ich kenne zwei Karategriffe, mit denen ich mir ein oder zwei Leute vom Halse halten könnte.“ Die alte Ordinarien-Universität, die plötzlich als „versteinertes Fossil“ galt, lag da bereits am Boden.

Stifterverband

Frischer Wind unter den Talaren

.jpg),[CC BY-SA 3.0]( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode) Foto: W. Hermann (Fotostab am IfP - Institut für Publizistik FU Berlin), [FU 76-77 (2.7)]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FU_76-77_(2.7).jpg),[CC BY-SA 3.0]( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode)](/sites/default/files/styles/1080x607/public/fu_76-77_2.7_16_9.jpg?itok=UaQj0WxL)

In den 1970er-Jahren wurde die alte Ordinarien-Universität in ihren Grundfesten erschüttert. Die Gesellschaft erlebte eine neue, sozialliberale Politik. Manche ihrer hoffnungsvollsten Kinder griffen zu den Waffen. Im trüben Deutschen Herbst versuchte der Stifterverband, den Durchblick zu behalten: Seine Themen waren Pluralismus und die Freiheit der Wissenschaft.

Sorge um Freiheit von Wissenschaft und Forschung

.jpg),[CC BY-SA 3.0]( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode) Foto: W. Hermann (Fotostab am IfP - Institut für Publizistik FU Berlin), [FU 76-77 (4.2)]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FU_76-77_(4.2).jpg),[CC BY-SA 3.0]( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode)](/sites/default/files/styles/1080_x/public/fu_76-77_4.2_16_9.jpg?itok=Eerr5ARI)

Seit dem Zweiten Weltkrieg konnten Lehrstuhlinhaber als Ordinarius oder Ordinaria unbeschränkt über Forschungsvorhaben, Lehrinhalte und Wissenschaftlerkarrieren bestimmen. Diese Ära, die bis zu Humboldt zurückreichte, war nun vorüber: Professoren verloren ihre exklusive Entscheidungsmacht in den Fachbereichs- und Fakultätsräten wie auch in den Hochschulsenaten. Die neue sozialliberale Politik ab 1969 unter Bundeskanzler Willy Brandt setzte ihnen ein partizipatives Modell sozusagen vor die Nase. Fortan konnten wissenschaftliche Bedienstete, Studierende und das nicht wissenschaftliche Personal mitbestimmen.

Das war ein Demokratisierungseifer, der nicht nur konservative Professoren erschütterte. Auch außeruniversitäre Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter und die Gestalter des Stifterverbandes befürchteten, dass sich nun eine Aussage der Studenten womöglich bewahrheiten könnte: dass „die große Zeit der Gelehrten vorbei“ sei. Man sorgte sich besonders um die Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Hellmut Ley, Vorsitzender des Stifterverbandes, betonte, dass alle Bestrebungen oder Tendenzen, die diese Freiheit gefährdeten, undemokratisch seien – ob sie nun von einzelnen Interessengruppen an den Hochschulen oder von der staatlichen Planung und Gesetzgebung kämen.

Adolf Butenandt, Biochemiker, Nobelpreisträger und Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, mahnte 1970 in einem Vortrag beim Stifterverband in Münster vor den Folgen: „Auch die moderne Gesellschaft benötigt den Gelehrten mit weitem Horizont, der befähigt ist, immer wieder Neues zu erfassen oder zu ersinnen, der durchdrungen ist von seiner Berufung und der weiß, dass es eine Gnade ist, den Sinn geerbt zu haben für die geistige Ordnung der Welt.“ Man müsse mit solchen Männern und Frauen, die einem Volk nie in übergroßer Zahl geschenkt würden, behutsam umgehen. Butenandt wusste um den Sog des Auslands: Als junger Professor hatte er 1935 einen Ruf an die Harvard-Universität in Boston abgelehnt. Adolf Butenandt war einer jener Forscher, die im Fokus der Studentenproteste standen: Nationalsozialist, Direktor eines Instituts der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im „Dritten Reich“ – und auch in Nazigräuel verstrickt? Es sollte bis 2006 dauern, bis dieser Sachverhalt genau untersucht war und der Spiegel titelte: „Freispruch für Butenandt“. Diese späte wissenschaftliche Aufklärung von Naziverstrickungen war kein Einzelfall, sondern wohl eher die Regel – allen 68er-Protesten zum Trotz.

Im Raum stand die Sorge, dass sich die Ordinarien-Universität womöglich zur Industrie-Universität entwickeln könnte, wie es der linke Marburger Soziologieprofessor Werner Hofmann formulierte. Transparenz war das Gebot der Stunde, das der Stifterverband selbst bereits favorisierte. Er betrieb Aufklärungsarbeit über die Geldflüsse der deutschen Wissenschaftsförderung seit seiner Gründung – wenn auch aus anderen Gründen: um über den Nutzen von Wirtschaftsgeldern in der Wissenschaft zu informieren und auf Förderdefizite hinzuweisen.

Während in der jungen Bundesrepublik die Wissenschaftspolitik von einer geradezu faszinierenden Offenheit geprägt war – Politiker, Professoren und Industrielle zogen noch an einem Strang, um die deutsche Wissenschaft wieder an den internationalen Fortschritt anzunähern –, verhärteten sich in den 1970er-Jahren zunehmend die Fronten. Die Ölkrise 1973, in deren Folge nicht nur der Staat klammer wurde, sondern auch die Hochschulreform ihr vorläufiges Ende fand, spitzte die Situation weiter zu. Das Misstrauen zwischen Öffentlichkeit, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wuchs. Über allem schwebte der Terror der RAF, der Politiker, Banker und Industrievertreter attackierte oder sogar umbrachte.

Bildergalerie: Persönlichkeiten der 1970er Jahre

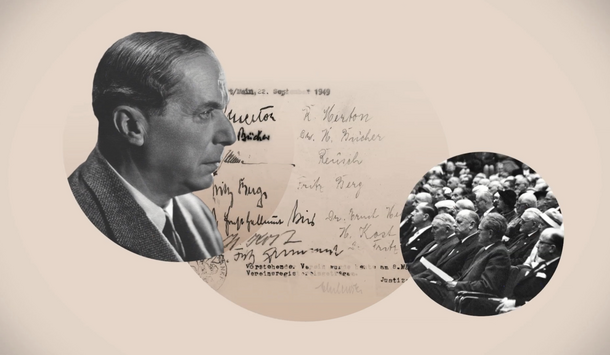

Kurt Biedenkopf prägte die deutsche Politik- und Wissenschaftslandschaft für Jahrzehnte und brachte diese Erfahrung auch immer wieder in den Stifterverband ein. Der promovierte Jurist, der von 1967 bis 1969 als Rektor der Ruhr-Universität Bochum amtierte, übernahm 1971 den Vorsitz im Landeskuratorium Nordrhein-Westfalen und baute nach der Wiedervereinigung in seiner Zeit als Ministerpräsident von Sachsen das neue Landeskuratorium Sachsen mit auf. Gemeinsam mit dem Gesellschaftswissenschaftler Meinhard Miegel gründete er 1977 das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft, das im Wissenschaftszentrum Bonn des Stifterverbandes ansässig war. Seit dieser Zeit engagierte er sich auch fast drei Jahrzehnte lang im Vorstand des Stifterverbandes. Heute ist der Professor, Politiker und Publizist unter anderem Ehrenvorsitzender des Kuratoriums der Global School of Governance bei der Hertie Stiftung und Mitglied des Kuratoriums des Stifterverbandes.

Thorwald Rislers (rechts außen) klare Haltung gegen den Nationalsozialismus verwehrte ihm eine wissenschaftliche Laufbahn. So absolvierte er zunächst eine kaufmännisch-technische Ausbildung, war nach dem Krieg Lehrer für Sprachen an der Schule Schloss Salem, an deren Neugründung er beteiligt war, und übernahm 1959 den Vorstand der Geschwister-Scholl-Stiftung. Zwischen 1965 und 1978 wirkte er als Generalsekretär des Stifterverbandes als ständiger Mittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Risler initiierte die Stiftungsverwaltung als neues Aufgabengebiet des Stifterverbandes. Das weithin sichtbare Lebenswerk Rislers war das Wissenschaftszentrum Bonn, das er maßgeblich vorantrieb und mit Überzeugung und Beharrlichkeit – lange Zeit auch gegen viele Widerstände – in der Wissenschaftsszene etablierte.

Das Bild zeigt Thorwald Risler 1976 bei der Eröfnnung des Wissenschaftszentrums Bonn zusammen mit Bundesforschungsminister Hans Matthöfer, Bundespräsident und Schirmherr des Stifterverbandes Walter Scheel und Hans-Helmut Kuhnke, Vorstandsvorsitzender des Stifterverbandes (von rechts).

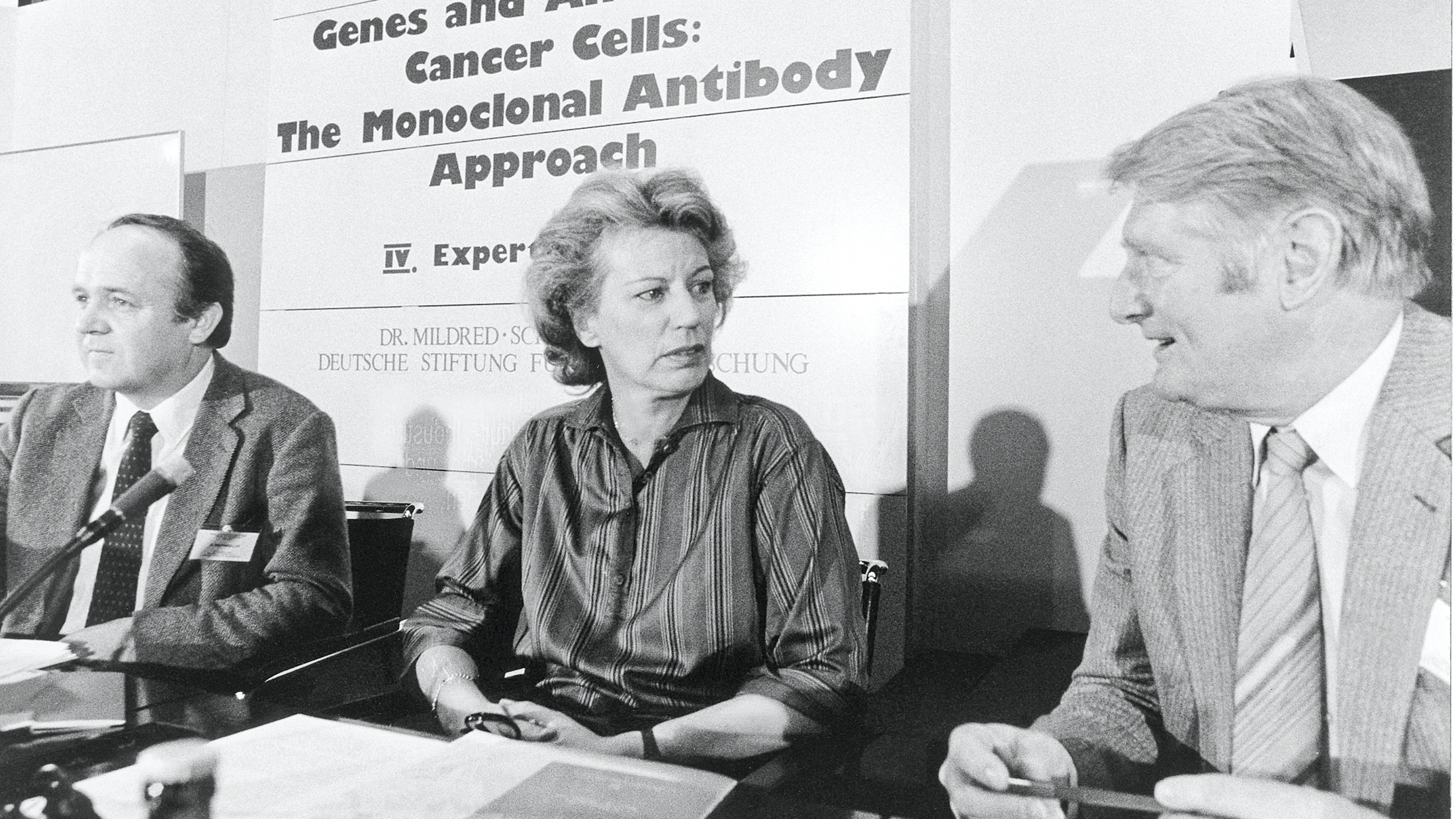

Menschen zu helfen war Mildred Scheel von Kindesbeinen an ein Anliegen. Die Ärztin war eine der bekanntesten deutschen Frauen der Nachkriegszeit und genoss auch international hohes Ansehen. Die Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel gründete 1974 die Deutsche Krebshilfe e. V. Zwei Jahre später errichtete der Verein die Dr. Mildred Scheel Stiftung für Krebsforschung als nicht rechtsfähige Stiftung in der treuhänderischen Verwaltung des Stifterverbandes. Seit 1995 ist die Stiftung rechtlich selbstständig und hat ihren Sitz in Bonn. Sie fördert innovative, klinisch orientierte sowie experimentell-theoretische Forschungsprojekte auf allen Gebieten der Onkologie. Mildred Scheel nutzte die Öffentlichkeit für ihr außerordentlich großes soziales Engagement und um Spenden zu sammeln.

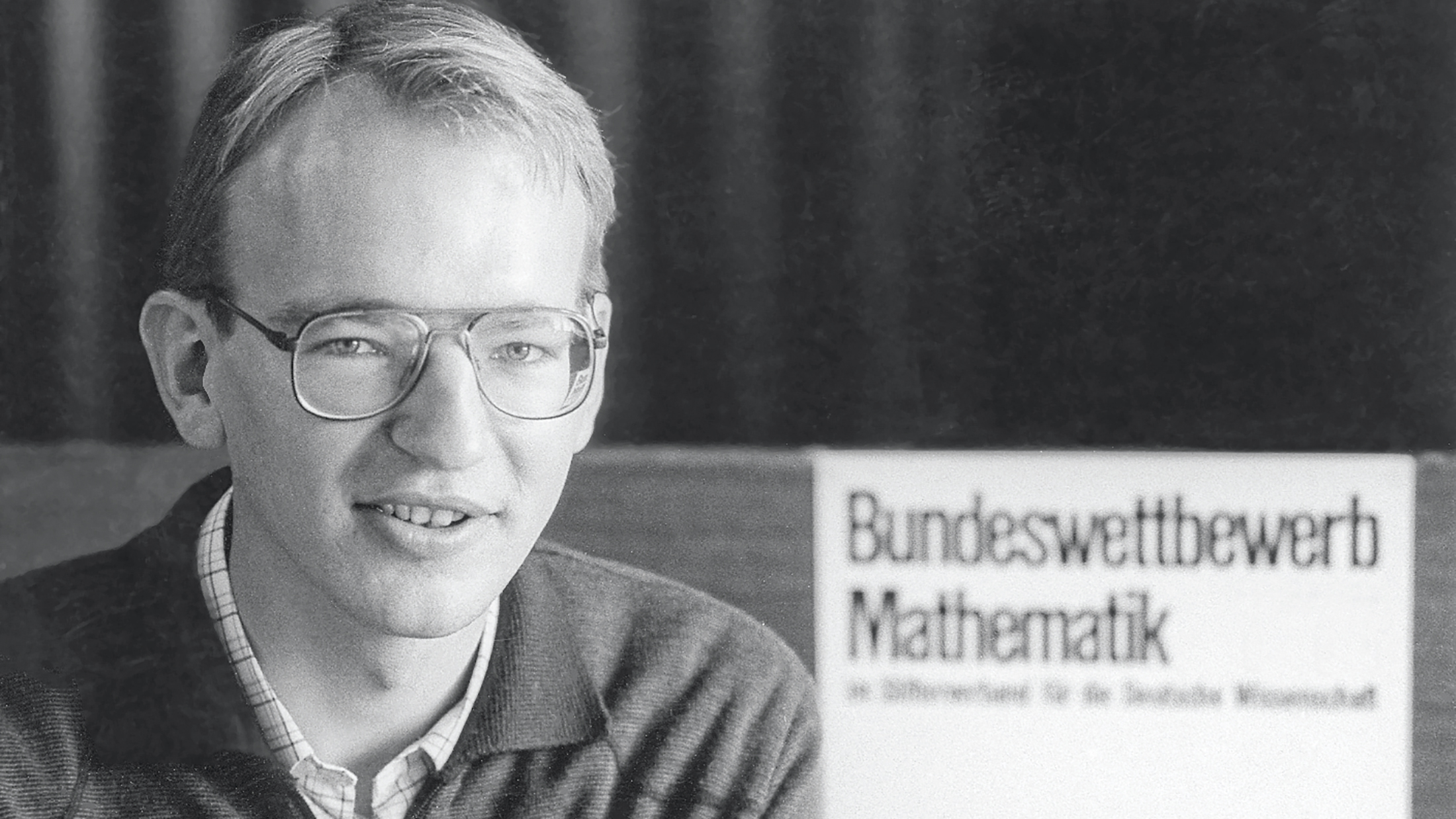

Gerd Faltings stand vor dem Abitur, als der Bundeswettbewerb Mathematik 1970 gegründet wurde. Gemäß Reglement konnte er nur noch an den ersten zwei Durchläufen des Wettbewerbs teilnehmen – und beendete beide als Sieger. Später engagierte er sich im Aufgabenausschuss des Wettbewerbs. 1986 erhielt er die renommierte Fields-Medaille, damals als einer der jüngsten Matheprofessoren. Heute ist Gerd Faltings Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik.

Stifterverband als Treuhänder

Der Stifterverband reagierte auf die gesellschaftlichen Umbrüche, indem er zunächst seine langjährige Arbeit, die Freiheit der Wissenschaft und seine Rolle als hoch anerkannte und gestalterische Instanz in der deutschen Wissenschaftspolitik verteidigte. Hans-Helmut Kuhnke, der neue Vorsitzende von 1974 bis 1980, wurde nicht müde zu erklären, dass der Stifterverband die deutsche Wissenschaft uneigennützig fördere und bei Weitem kein Vertreter einiger weniger Industriemäzene sei.

Nun ging es dem Verband darum, Deutschland ein unabhängiges, leistungsfähiges und lebendiges Wissenschaftssystem zu erhalten. Er thematisierte die „Übermacht des Staatsapparats“ und rief vor allem den Mittelstand auf, dabei zu helfen, vorhandene wissenschaftliche Freiräume zu schützen – durch Spenden oder die Gründung von Stiftungen, deren Geld der Stifterverband treuhänderisch verwaltet.

Ein Ruf, dem viele folgten: 1979 war der Verband bereits ein stiftungspolitisches Schwergewicht in Europa. Er verwaltete das von mehr als 72 Stiftungen und Stiftungsfonds gebildete Treuhandvermögen von über 100 Millionen Mark. Anfänglich eher als Ergänzung für schwindende Wirtschaftsspenden gedacht, war das Stiftungssegment nun zum starken Standbein der wissenschafts- und bildungspolitischen Aktivitäten des Stifterverbandes geworden.

Neue Förderpolitik

2020 feiert der Stifterverband Jubiläum. Begeben Sie sich hier auf MERTON in den kommenden Wochen gemeinsam mit uns auf Expedition durch 100 Jahre Stifterverband - von der Vermessung des Atlantiks über die wiederaufgebauten Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg, über die Studentenproteste und die wiedervereinte Wissenschaftslandschaft bis hin zum digitalen Bildungsneuland. Um weitere Texte zur Geschichte des Stifterverbandes zu lesen, suchen Sie einfach nach dem Schlagwort „100 Jahre Stifterverband“.

Weitere Informationen zum Jubiläum und den geplanten Veranstaltungen finden Sie auch unter www.stifterverband2020.de