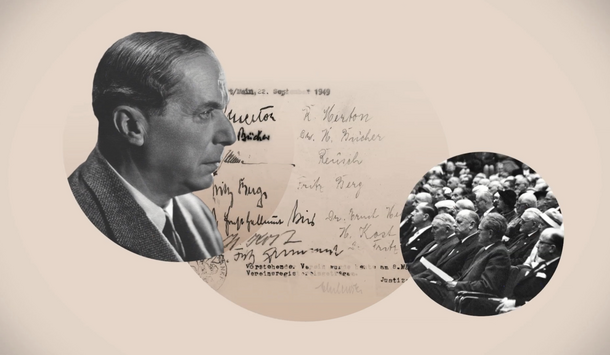

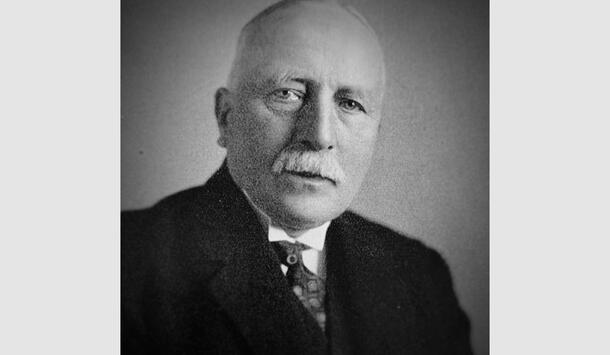

Während der Weimarer Republik wehte im Stifterverband und in der Notgemeinschaft ein preußischer Wind. Kein Wunder, denn Präsident der Notgemeinschaft war bis 1934 Friedrich Schmidt-Ott, der seine preußischen Prägungen pflegte und beibehielt, ab 1935 auch als Vorsitzender im Stifterverband.

Alsbald nach der Gründung führte Schmidt-Ott die Geschäfte der Notgemeinschaft sogar vom Berliner Stadtschloss aus, wo er in der zweiten Etage sein Büro einrichtete und weitere Räume mietete. Der frühere Wohn- und Herrschaftssitz der Hohenzollern hatte ab 1918 mehr oder weniger leer gestanden. Nun lud Schmidt-Ott in den früheren großen Kinderspielsaal der Prinzen zu parlamentarischen Abenden ein. Hauptausschuss und Kommissionen der Notgemeinschaft trafen sich dort für ihre Sitzungen. Auch die Verwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zog 1921 ins Schloss ein. So war man Tür an Tür, was Vorteile brachte. Die Ortswahl entsprach aber auch dem damaligen Verständnis, dass Wissenschaft nun die Macht ersetzt beziehungsweise hervorbringt.

Stifterverband

Millionen für die Wissenschaft

Wissenschaftsförderung vor 100 Jahren: In den ersten Jahren nach der Gründung flossen die vom Stifterverband eingeworbenen Mittel vor allem in Forschungsstipendien und große Expeditionen.

, via Wikimedia Commons Foto: Gemeinfrei/Unknown: [Berlin Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm mit Schloss 1900]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Nationaldenkmal_Kaiser_Wilhelm_mit_Schloss_1900.jpg), via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/1080_x/public/berlin_nationaldenkmal_kaiser_wilhelm_mit_schloss_1900_16_9.jpg?itok=Pjt2RTuY)

Neue Wissenschaftsförderung

Es ist damit auch nicht verwunderlich, dass die preußische Tradition der Wissenschaftsförderung, die sich an Exzellenz orientierte, auch in der Notgemeinschaft und im Stifterverband Anklang fand: Man konzentrierte die Mittel auf die exzellenten Köpfe. Beim Verteilen ersparte sich der Stifterverband in den Anfangsjahren einen eigenen Gutachterapparat und dockte sich diesbezüglich an die Notgemeinschaft an. Beide Partner installierten ein Peer-Review-Verfahren mit angesehenen Vertretern aus den akademischen Fächern, die berieten und vorschlugen, wer Förderung bekommen sollte. Die endgültige Entscheidung lag dann im Präsidium der Notgemeinschaft, also bei Friedrich Schmidt-Ott.

War damit letztendlich die Förderung des Stifterverbandes in den Anfängen die Förderung eines Autokraten? Jüngere Untersuchungen von Geschichtswissenschaftler Jochen Kirchhoff sprechen dagegen. Schmidt-Ott sei kein Autokrat gewesen, sondern habe bei Entscheidungen seine Ratgeber genutzt, erklärt Kirchhoff: „Die wissenschaftspolitischen Entscheidungswege in der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft verliefen in einem Netzwerk vielfältiger Abhängigkeiten, in denen dem Präsidenten Friedrich Schmidt-Ott aus systembedingten Gründen keine autokratische Stellung zukommen konnte.“

Voller Einsatz für den wissenschaftlichen Nachwuchs

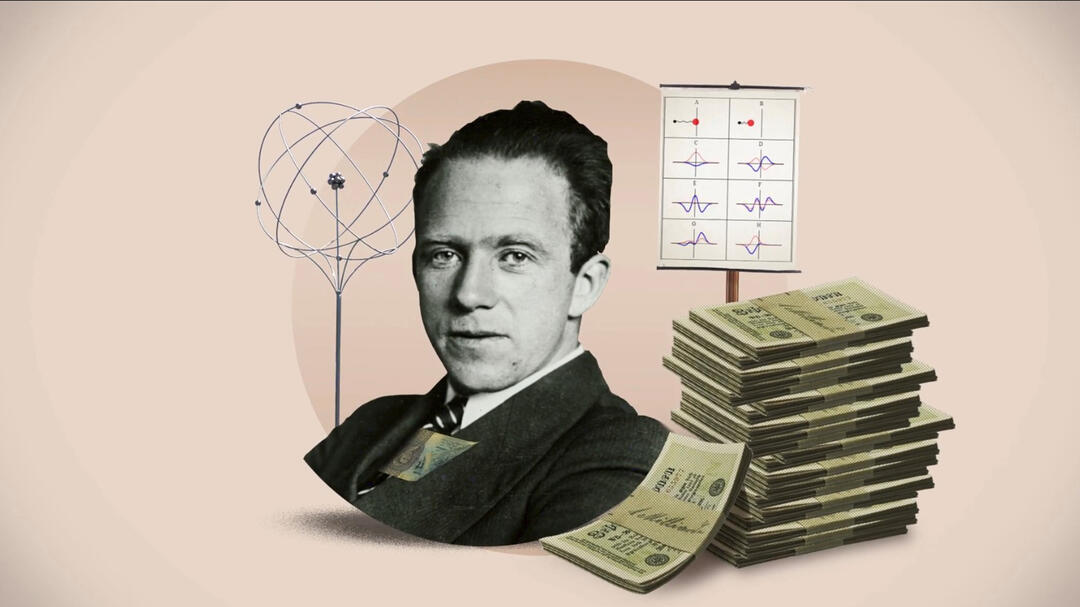

„Stellen Sie sich vor, Sie hätten Werner Heisenberg fördern können.“ Der Stifterverband hat es getan – und erinnert in einer Anzeigenserie aus dem Jahr 2010 daran. 1925 war der spätere Nobelpreisträger Werner Heisenberg einer der ersten Wissenschaftler, die der Stifterverband unterstützte. Das Forschungsstipendium von monatlich 100 Mark war gut angelegt, denn einige Jahre später bekam Heisenberg für die Begründung der Quantenmechanik den Physiknobelpreis. Der Durchbruch zu seiner Quantentheorie gelang dem Wissenschaftler genau in der Zeit, als er Stipendiat des Stifterverbandes war – im Juni 1925 auf Helgoland. Die Nachwuchsförderung blieb stets fester Bestandteil der Verbandsarbeit. So brachte der Stifterverband dafür beispielsweise bereits im Jahr 1952 rund 367.000 Mark auf. Die Ausgabe der Stipendien erfolgte damals wie heute zum Teil über die Studienstiftung des Deutschen Volkes.

Der Stifterverband zur Zeit der Nationalsozialisten

Unter den Nationalsozialisten war die Notgemeinschaft, die sich ab 1929 immer öfter Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) nannte, früh gleichgeschaltet: Präsident Friedrich Schmidt-Ott war 1934 ersetzt worden, der Hauptausschuss bereits aufgelöst, auch die Mitglieder versammelten sich 1934 das letzte Mal und tagten erst wieder 1949. Mit dem Hitlerfreund und Physik-Nobelpreisträger Johannes Stark und ab 1936 dem SS-Mann und Chemiker Rudolf Mentzel übernahmen Nationalsozialisten das Ruder der DFG. 1937 wurde sie, vor allem was die Naturwissenschaften betraf, dem Reichsforschungsrat unterstellt, den Mentzel mitgegründet hatte. Ein Vorsitzender dieses Rates war Hermann Göring. So ist es wohl keine Überraschung, dass die DFG im Dritten Reich sogar schockierende menschenverachtende Forschung an Kriegsgefangenen und Lagerhäftlingen förderte, wie die Aufarbeitung der DFG mithilfe von Wissenschaftlern vor gut 20 Jahren mannigfaltig belegt.

Lesen Sie hier, wie es mit dem Stifterverband nach dem Zweiten Weltkrieg weiterging.

100 Jahre Stifterverband

2020 feiert der Stifterverband Jubiläum. Begeben Sie sich hier auf MERTON in den kommenden Wochen gemeinsam mit uns auf Expedition durch 100 Jahre Stifterverband - von der Vermessung des Atlantiks über die wiederaufgebauten Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg, über die Studentenproteste und die wiedervereinte Wissenschaftslandschaft bis hin zum digitalen Bildungsneuland.

Weitere Informationen zum Jubiläum und den geplanten Veranstaltungen finden Sie auch unter www.stifterverband2020.de

/[CC-BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode) Bundesarchiv: [Bild 102-12413]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-12413,_Wilhelm_Cuno_und_Karl-Friedrich_von_Siemens.jpg)/[CC-BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode)](/sites/default/files/styles/780x440/public/bundesarchiv_bild_102-00131_berlin_reichsbank_geldtransport_mit_taschen_.jpg?itok=qMf_VJ4e)

, via Wikimedia Commons Fritz Haber (Foto: gemeinfrei/The Nobel Foundation, [Fritz Haber]( https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber#/media/Datei:Fritz_Haber.png), via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/large/public/fritz_haber.jpg?itok=Zw0H-cIy)