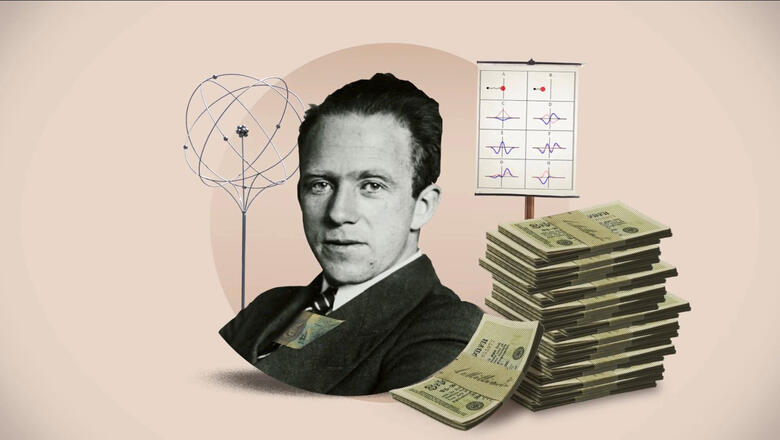

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es an Universitäten ungewöhnliche Szenen zu beobachten: Professoren stopften stapelweise Geldbündel in ihre Rucksäcke und trugen sie davon. Es war die Zeit der Hyperinflation, auf die Deutschland schon seit 1919 zusteuerte. Deswegen holten sich die Gelehrten, wie Max Planck oder Albert Einstein, ihr monatliches Gehalt an der Universitätskasse bar ab. Die Rucksäcke wurden dabei immer schwerer: Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation in November 1923 entsprachen 4,2 Billionen Mark einem US-Dollar.

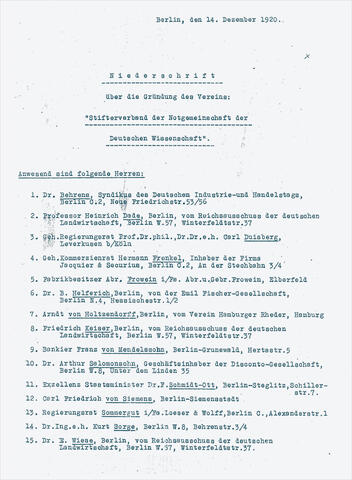

Stifterverband

Eine Gemeinschaft in der Not

/[CC-BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode) Bundesarchiv: [Bild 102-12413]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-12413,_Wilhelm_Cuno_und_Karl-Friedrich_von_Siemens.jpg)/[CC-BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode)](/sites/default/files/styles/1080x607/public/bundesarchiv_bild_102-00131_berlin_reichsbank_geldtransport_mit_taschen_.jpg?itok=P3g1pspu)

Die Jahre zwischen 1920 und 1945 waren von Inflation, Diktatur und Krieg geprägt, aber auch von Aufbruchsstimmung und dem unermüdlichen Streben nach Neuem. Keine leichte Epoche für die Wissenschaft – und für den Stifterverband, der sich 1920 gründete.

Was noch schwerer wog: In den letzten Kriegstagen hatten die alliierten Westmächte zu einem Boykott der deutschen Wissenschaft aufgerufen. Man nahm Anstoß am Fanatismus der Gelehrten, die 1914 nationalistische Pamphlete verfasst hatten, aber auch an der deutschen Kriegsführung mit Giftgas. Ab 1918 verbannte man die Deutschen deshalb systematisch von internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen und nahm auch keine deutschen Forschungsbeiträge mehr in internationale Bibliografien auf.

Die Blütezeit der deutschen Wissenschaft

, via Wikimedia Commons Foto: Gemeinfrei/Unknown: [Berlin Universität um 1900]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Universit%C3%A4t_um_1900.jpg), via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/1080_x/public/berlin_universitat_um_1900.jpg?itok=h9NRQ6ol)

Tiefer hätte der Absturz kaum sein können, wie der Blick zurück ins Kaiserreich zeigt. Damals wuchsen die deutschen Universitäten und die deutsche Wissenschaft – die noch rein staatlich finanziert waren – weit über sich hinaus. Prächtige Lehrgebäude, moderne Institute und glänzende Bibliotheken entstanden. Nie zuvor hatte ein Staat besser den Idealen der deutschen Gelehrten entsprochen. Begnadete Forscher galten als Nationalhelden und ihre Erfolge waren Anlass für einen immensen Stolz.

Es gab einen breiten Konsens in Gesellschaft, Politik, Behörden und Wirtschaft darüber, dass allein die Wissenschaft Lösungsansätze für die im Zuge der Industrialisierung entstehenden neuen Chancen und Probleme finden und liefern kann. Deshalb ließen die deutschen Länder und das Reich die Wissenschaftsausgaben für ihre Universitäten nur so sprudeln: Zwischen 1850 und 1914 stiegen die gemeinsamen Ausgaben von 4,4 Millionen auf 98,1 Millionen Mark an, was bemerkenswert war.

Das Geld wurde auch gebraucht, da die Welt gerade den „Übergang aus dem philosophischen in das naturwissenschaftliche Zeitalter“ erlebte, wie es Rudolf Virchow in seiner Berliner Rektoratsrede von 1893 formulierte. Je schneller die Hochindustrialisierung voranschritt, umso mehr kristallisierte sich heraus, dass „naturwissenschaftliche Forschung immer den sicheren Boden des technischen Fortschritts bildet“, postulierte Werner von Siemens 1883 in einem Brief: „Die Industrie eines Landes wird niemals eine leitende Stellung erwerben und sich selbst erhalten können, wenn das Land nicht gleichzeitig an der Spitze der naturwissenschaftlichen Forschung steht.“

Neue Form der Wissenschaftsförderung

In seiner Spätzeit stieß das spendable Kaiserreich dann zunehmend an seine Grenzen, da die Ausgaben für die modernen Naturwissenschaften immens stiegen. Neue Geldquellen mussten her, die aber die unabhängige Grundlagenforschung keinesfalls gefährden durften. Gerade Naturwissenschaftler zerbrachen sich darüber den Kopf, wie man die deutsche Universitätstradition mit den Interessen der Industrie versöhnen könnte.

Die Not der geistigen Arbeiter

In der Öffentlichkeit gaben sich die deutschen Professoren 1919 meist kämpferisch gegen den vom westlichen Ausland verhängten Boykott. Beruflich und persönlich sah es aber düster aus: Man fühlte sich verkannt und in Ansehen und Würde verletzt, gar geschmäht und ungerechtfertigt angegriffen. Militärisch hatte man versagt. Die Inflation fraß sich ins monatliche Gehalt und verschlang noch dazu das angesparte Rentenvermögen. Viele Gelehrte konnten nur verbittert und geistig fast versteinert ihren gesellschaftlichen Niedergang über sich ergehen lassen. Zu allem Überfluss wendete sich der wissenschaftliche Nachwuchs ab, weil die Zukunftsaussichten in der Forschung derart schlecht wirkten. Nicht wenige Studenten und Nachwuchswissenschaftler waren im Krieg gefallen.

An den Universitäten, technischen Hochschulen und Instituten der KWG bremste die Inflation die wissenschaftliche Arbeit enorm aus: Der Kauf von Laborgeräten, Materialien oder Versuchstieren war zunehmend unerschwinglich. Irgendwann reichten die Etats der Institute nicht einmal mehr für die Kohlekosten aus. Dabei machte die Not auch erfinderisch, wie der Physiker Max Born berichtete: Er habe den Gedanken gehabt, für die Öffentlichkeit Vorlesungen über Einsteins Relativitätstheorie gegen Eintritt anzubieten, damit geforscht werden kann.

Wissenschaftliche Ergebnisse blieben zu dieser Zeit oft ungedruckt. Die Preise für ausländische Fachpublikationen stiegen so enorm, dass allein die Preußische Staatsbibliothek Berlin 2.060 ihrer 2.200 Fachzeitschriften-Abos kündigen musste. Tatsachen, die die Isolation der deutschen Wissenschaftler umso mehr befeuerten. Man schmorte im eigenen Saft und das ist für den wissenschaftlichen Fortschritt bekanntermaßen Gift – worüber sich nun auch die Industrie sorgte.

Notgemeinschaft und Stifterverband entstehen

, via Wikimedia Commons Foto: Gemeinfrei/Unknown: [Berlin Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm mit Schloss 1900]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Nationaldenkmal_Kaiser_Wilhelm_mit_Schloss_1900.jpg), via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/1080_x/public/berlin_nationaldenkmal_kaiser_wilhelm_mit_schloss_1900_16_9.jpg?itok=Pjt2RTuY)

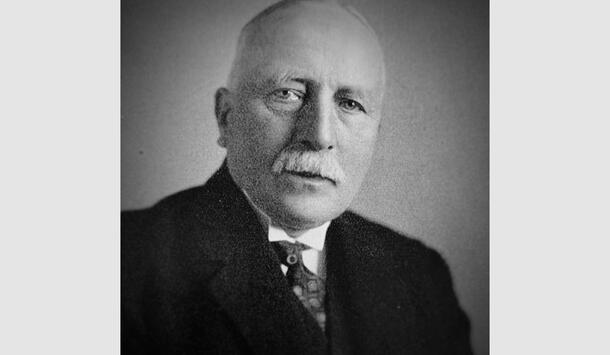

Dafür sollte „jeder Groschen verwendet werden, den man übrig habe“, warb auch der Chemiker und Industrielle Carl Duisberg, Vorstandsvorsitzender der Leverkusener Farbenfabriken und Gründer der I. G. Farben, für die Idee: „Es ist das bestangelegte Kapital, das wir besitzen.“ Duisberg bereitete die Gründung des Stifterverbandes vor, traf hierfür die wichtigen Entscheidungen und lenkte dessen Arbeit auch im Hintergrund bis zu seinem Tod 1935 maßgeblich mit, im letzten Lebensjahr als Vorsitzender.

„Jeden Groschen, den wir übrig haben, müssen wir der Wissenschaft widmen. Es ist das bestangelegte Kapital, das wir besitzen.“

Erster Vorsitzender des Stifterverbandes war Carl Friedrich von Siemens, der damalige Vorstandsvorsitzende der Siemens-Schuckertwerke. Der Stifterverband bekam zwei Verwaltungsräte mit je 14 Sitzen. In einem saßen je zwei Vertreter aus Bankgewerbe, Handwerk, dem Deutschen Industrie- und Handelstag, Einzelhandel, Großhandel und Reichsverband der Deutschen Industrie. Der zweite Rat, der sich enger mit dem Vorsitz beriet, bestand aus deutschen Wirtschaftsgrößen, wie Chemiker Carl Duisberg, Erfinder und Ingenieur Robert Bosch oder Albert Vögler, Generaldirektor der Vereinigten Stahlwerke.

Carl Friedrich von Siemens: Ein Unternehmer für die Wissenschaft

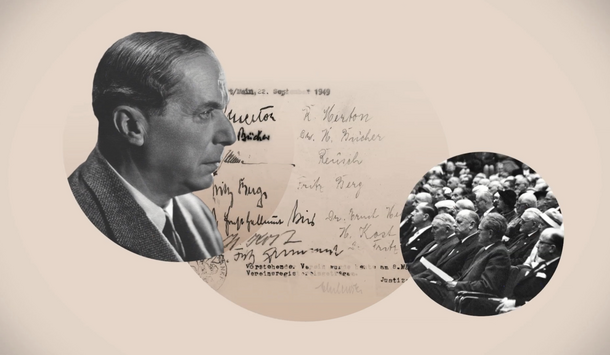

Er war der erste Vorstandsvorsitzende des Stifterverbandes: Carl Friedrich von Siemens. Als Sohn des Erfinders und Unternehmers Werner von Siemens widmete er sich vor allem den im Familienbesitz befindlichen Unternehmen, unter anderem als Vorsitzender des Direktoriums der Siemens-Schuckertwerke. Parallel dazu engagierte sich von Siemens in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, war von 1920 bis 1924 Reichstagsabgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei und setzte sich als namhafter Industrieller auch für die Wissenschaftsförderung ein. Auf der Gründungsversammlung des Stifterverbandes am 14. Dezember 1920 wurde Carl Friedrich von Siemens zum ersten Vorsitzenden gewählt und blieb bis 1934 im Amt. Im Tandem mit dem Präsidenten der Notgemeinschaft, Friedrich Schmidt-Ott, führte von Siemens den Stifterverband und stellte ihn auf organisatorisch feste Füße: In Berlin-Siemensstadt wurde nach anfänglichen Wirren 1921 die Geschäftsführung des Verbandes angesiedelt, wo sie selbst nach dem Tod von Siemens’ bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs verblieb.

So war der Stifterverband zwar als ein von der Notgemeinschaft unabhängiger Verband gestaltet worden. Seine Aufgabe bestand aber eindeutig darin, die eingesammelten Spenden in enger Kooperation mit Vertretern der Notgemeinschaft zu verteilen. Erst als die Nationalsozialisten an der Macht waren und der Stifterverband unter dem Vorsitz von Friedrich Schmidt-Ott am 16. November 1935 seine Satzung änderte, verteilte der Stifterverband das Spendenaufkommen im Wesentlichen selbst.

Lesen Sie hier, wie es mit dem Sifterverband in zu Zeiten der Weimarer Republik weitergeht.

100 Jahre Stifterverband

2020 feiert der Stifterverband Jubiläum. Begeben Sie sich hier auf MERTON in den kommenden Wochen gemeinsam mit uns auf Expedition durch 100 Jahre Stifterverband - von der Vermessung des Atlantiks über die wiederaufgebauten Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg, über die Studentenproteste und die wiedervereinte Wissenschaftslandschaft bis hin zum digitalen Bildungsneuland.

Weitere Informationen zum Jubiläum und den geplanten Veranstaltungen finden Sie auch unter www.stifterverband2020.de

, via Wikimedia Commons Foto: Gemeinfrei/Deutsche Reichsbank, [50 Milliarden Mark 1923-10-26]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:50_Milliarden_Mark_1923-10-26.jpg), via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/large/public/50_milliarden_mark_1923-10-26.jpg?itok=aOYkbwQA)

/[CC-BY-SA 3.0]( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/), via Wikimedia Commons Werner Heisenberg (Foto: Bundesarchiv: [Bild 183-R57262]( https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild183-R57262,_Werner_Heisenberg.jpg)/[CC-BY-SA 3.0]( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/)](/sites/default/files/styles/large/public/bundesarchiv_bild183-r57262_werner_heisenberg.jpg?itok=YWwxReUF)

, via Wikimedia Commons Friedrich Schmidt-Ott um 1917 (Foto: gemeinfrei/Nicola Perscheid: [Friedrich Schmidt-Ott c1917]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrich_Schmidt-Ott_c1917.jpg), via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/large/public/friedrich_schmidt-ott_c1917_quadrat.jpg?itok=pzJ_MMJV)